よむ、つかう、まなぶ。

資料5-1 事前分析表(案)(施策目標Ⅰ-10-2) (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html |

| 出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

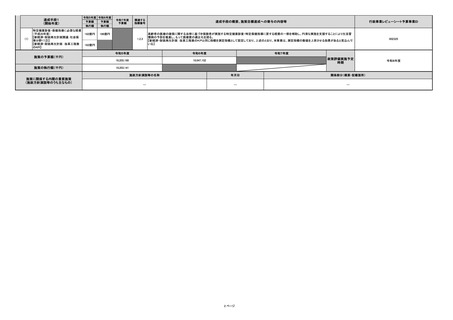

令和7年度実施施策に係る政策評価の事前分析表(案)

(厚生労働省7(Ⅰ-10-2))

*厚生労働省では、基本目標>施策大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。

施策目標名(政策体系上の位置付け)

生活習慣病対策等により中長期的な医療費の適正化を図ること(施策目標Ⅰ-10-2)

基本目標Ⅰ:安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること

施策大目標10:全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

担当

部局名

保険局医療介護連携政策課

医療費適正化対策推進室

作成責任者名

保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室長

吉川 裕貴

○ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)では、制度の持続可能な運営を確保するため、保険者・医療関係者等の協力を得て、住民の健康増進や医療費の適正化を進めるべく、6年を1期として、国にお

いて医療費適正化基本方針を定めるとともに、都道府県において医療費適正化計画を定め、目標の達成に向けて取組を進めることとしている。

施策の概要

○ 第4期医療費適正化計画(2024~2029年度)では、

① 入院医療費については、都道府県の医療計画(地域医療構想)に基づく病床機能の分化・連携の推進の成果を反映させて推計し、

② 外来医療費は、糖尿病の重症化予防、特定健康診査(以下「特定健診」という。)・特定保健指導(※1)の推進、後発医薬品の使用促進、医薬品の適正使用、医療資源の効果的・効率的な活用による、医療費適正化の効果を織り込んで推計することとして

いる。

○ このうち、特定健診・特定保健指導は、運動・食事・喫煙などに関する不適切な生活習慣が引き金となり、肥満、脂質異常、血糖高値、血圧高値から起こる虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、保険者が

共通に取り組む保健事業である。

※1 特定健診・保健指導は、保険者が健診結果により、内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病等のリスクに応じて対象者を選定し、対象者自らが健康状態を自覚し、生活習慣改善の必要性を理解した上で実践につなげるよう、専門職が個別に介入するものであ

る(法定義務)。

施策を取り巻く現状

施策実現のための課題

2008年度の制度開始以来、特定健診対象者数・特定保健指導対象者数ともに増加傾向であり、実施率においても、増加傾向である。

2022年度の特定健診実施率は2021年度と比較して1.6ポイント向上しており、特定保健指導実施率は2021年度と比較して1.9ポイント向上している。

また、特定健診受診者に占めるメタボリックシンドローム該当者及び予備群の人数においても、増加傾向であるが、2022年度のメタボリックシンドロームの減少率(対2008年度比)は、16.1%であり、2021年度と比較して2.3ポイント向上している。

1

令和4年度時点の特定健診の受診者は約3,017万人であり、平成20年度時点の受診者約2,000万人と比較して増加している。特定健診の実施率は全保険者平均で58.1%であり、目標の70%には及ばないものの、保険者、医療機関、健診実施機関、

専門職等の取組によって着実に実施され、実施率は向上している。他方、令和4年度時点の特定保健指導の全保険者平均の実施率は26.5%であり、目標の45%を上回る優良な保険者も一部あるが、保険者間の差が大きく、特定保健指導の趣旨へ

の理解は十分とは言えない。特定健診・特定保健指導ともに被扶養者への実施が行き届かない課題もあり、制度への一層の理解が必要である。

達成目標/課題との対応関係

各課題に対応した達成目標

達成目標の設定理由

目標1

特定保健指導は、保険者が健診結果により内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病等のリスクに応じて対象者を選定し、対象者自らが健康状態を自覚し、生活習

特定健診・特定保健指導を着実に実施し、保険者全体で更なる実施率の向上を達成する。また、目標に乖離の

慣改善の必要性を理解した上で実践につなげられるよう、専門職等が個別に介入するものである。こうした対象者の個別性を重視した効果的な保健指導の

ある特定保健指導については、好事例の共有等を通じて、理解の徹底を図る。

実施により、加入者の健康の保持・向上や医療費適正化等がはかられるため。

(課題1)

達成目標1について

測定指標(アウトカム、アウトプット)

※数字に○を付した指標は主要な指標

1

2

3

特定健診実施率(アウトプット)

【新経済・財政再生計画関連:社会

保障分野17】

【新経済・財政再生計画 改革工程

表のKPI】

特定保健指導実施率(アウトプット)

【新経済・財政再生計画関連:社会

保障分野17】

【新経済・財政再生計画 改革工程

表のKPI】

メタボリックシンドロームの該当者・

予備群の減少率(アウトカム)

【新経済・財政再生計画関連:社会

保障分野17,20,㉑】

【新経済・財政再生計画 改革工程

表のKPI】

基準値

目標値

目標年度

基準年度

―

―

―

年度ごとの目標値(参考値)

年度ごとの実績値

―

―

・毎年、前年度

以上

・令和11年度に

おいて70%以

上

・毎年、前年度

以上

・令和11年度に

おいて45%以上

・毎年、前年度

以上減少

・令和11年度に

平成20年度

おいて平成20

年度と比べ25%

以上の減少

測定指標の選定理由

目標値(水準・目標年度)の設定の根拠

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

前年度

(53.4%)

以上

前年度

(56.5%)

以上

前年度

(58.1%)

以上

56.5%

58.1%

令和7年

3月頃

公表予定

前年度

(22.7%)

以上

前年度

(24.6%)

以上

前年度

(26.5%)

以上

24.6%

26.5%

令和7年

3月頃

公表予定

前年度

(10.9%)

以上

前年度

(13.8%)

以上

前年度

(16.1%)

以上

13.8%

16.1%

令和7年

3月頃

公表予定

前年度以

上

毎年/令和11年度

前年度以

上

毎年/令和11年度

毎年/令和11年度

前年度以

上

高齢者医療確保法第8条第1項の規定に基づき定める医療費適正化

前年度以 計画(第2期(2013年度~2017年度)第3期(2018年度~2023年度)及び

第4期医療費適正化計画においては、2029年度に40歳から74歳までの対象者の

上

第4期(2024年度~2029年度))に定める目標であり、本施策目標に合

70%以上が特定健診を受診することを目標としており、当該目標を達成するため、各

致したものであるため、測定指標として選定している。

年度において前年度以上の実施率とすることを目標値とする。

【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになって

(参考)令和4年度実績値(58.1%)は、分母:特定健康診査対象者数

おり、同KPIと同じ指標を測定指標として設定】

(51,924,629人)、分子:特定健康診査受診者数(30,166,939人)から算出

したもの。

高齢者医療確保法第8条第1項の規定に基づき定める医療費適正化

前年度以 計画(第2期(2013年度~2017年度)第3期(2018年度~2023年度)及び

第4期医療費適正化計画においては、2029年度に40歳から74歳までの対象者の

上

第4期(2024年度~2029年度))に定める目標であり、本施策目標に合

45%以上が特定健診を受診することを目標としており、当該目標を達成するため、各

致したものであるため、測定指標として選定している。

年度において前年度以上の実施率とすることを目標値とする。

【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになって

(参考)令和4年度実績値(26.5%)は、分母:特定保健指導対象者数

おり、同KPIと同じ指標を測定指標として設定】

(5,118,152人)、分子:特定保健指導終了者数(1,353,893人)から算出し

たもの。

高齢者医療確保法第8条第1項の規定に基づき定める医療費適正化

前年度以 計画(第2期(2013年度~2017年度)第3期(2018年度~2023年度及び

上

第4期(2024年度~2029年度))に定める目標であり、本施策目標に合

第4期医療費適正化計画においては、2029年度にメタボリックシンドロームの該当

致したものであるため、測定指標として選定している。

者及び予備群が2008年度と比べて25%以上減少することを目標としており、当該目

標を達成するため、各年度において前年度以上の減少とすることを目標値とする。

(参考)令和4年度実績値(16.1%)は、分母:2008年特定保健指導対象 【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになって

者推定数(10628053.7人)、分子:(2008年度特定保健指導対象者推定 おり、同KPIと同じ指標を測定指標として設定】

数-2022年度特定保健指導対象者推定数)(1712358.5人)から算出し

たもの。

1 ページ

(厚生労働省7(Ⅰ-10-2))

*厚生労働省では、基本目標>施策大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。

施策目標名(政策体系上の位置付け)

生活習慣病対策等により中長期的な医療費の適正化を図ること(施策目標Ⅰ-10-2)

基本目標Ⅰ:安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること

施策大目標10:全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

担当

部局名

保険局医療介護連携政策課

医療費適正化対策推進室

作成責任者名

保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室長

吉川 裕貴

○ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)では、制度の持続可能な運営を確保するため、保険者・医療関係者等の協力を得て、住民の健康増進や医療費の適正化を進めるべく、6年を1期として、国にお

いて医療費適正化基本方針を定めるとともに、都道府県において医療費適正化計画を定め、目標の達成に向けて取組を進めることとしている。

施策の概要

○ 第4期医療費適正化計画(2024~2029年度)では、

① 入院医療費については、都道府県の医療計画(地域医療構想)に基づく病床機能の分化・連携の推進の成果を反映させて推計し、

② 外来医療費は、糖尿病の重症化予防、特定健康診査(以下「特定健診」という。)・特定保健指導(※1)の推進、後発医薬品の使用促進、医薬品の適正使用、医療資源の効果的・効率的な活用による、医療費適正化の効果を織り込んで推計することとして

いる。

○ このうち、特定健診・特定保健指導は、運動・食事・喫煙などに関する不適切な生活習慣が引き金となり、肥満、脂質異常、血糖高値、血圧高値から起こる虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、保険者が

共通に取り組む保健事業である。

※1 特定健診・保健指導は、保険者が健診結果により、内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病等のリスクに応じて対象者を選定し、対象者自らが健康状態を自覚し、生活習慣改善の必要性を理解した上で実践につなげるよう、専門職が個別に介入するものであ

る(法定義務)。

施策を取り巻く現状

施策実現のための課題

2008年度の制度開始以来、特定健診対象者数・特定保健指導対象者数ともに増加傾向であり、実施率においても、増加傾向である。

2022年度の特定健診実施率は2021年度と比較して1.6ポイント向上しており、特定保健指導実施率は2021年度と比較して1.9ポイント向上している。

また、特定健診受診者に占めるメタボリックシンドローム該当者及び予備群の人数においても、増加傾向であるが、2022年度のメタボリックシンドロームの減少率(対2008年度比)は、16.1%であり、2021年度と比較して2.3ポイント向上している。

1

令和4年度時点の特定健診の受診者は約3,017万人であり、平成20年度時点の受診者約2,000万人と比較して増加している。特定健診の実施率は全保険者平均で58.1%であり、目標の70%には及ばないものの、保険者、医療機関、健診実施機関、

専門職等の取組によって着実に実施され、実施率は向上している。他方、令和4年度時点の特定保健指導の全保険者平均の実施率は26.5%であり、目標の45%を上回る優良な保険者も一部あるが、保険者間の差が大きく、特定保健指導の趣旨へ

の理解は十分とは言えない。特定健診・特定保健指導ともに被扶養者への実施が行き届かない課題もあり、制度への一層の理解が必要である。

達成目標/課題との対応関係

各課題に対応した達成目標

達成目標の設定理由

目標1

特定保健指導は、保険者が健診結果により内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病等のリスクに応じて対象者を選定し、対象者自らが健康状態を自覚し、生活習

特定健診・特定保健指導を着実に実施し、保険者全体で更なる実施率の向上を達成する。また、目標に乖離の

慣改善の必要性を理解した上で実践につなげられるよう、専門職等が個別に介入するものである。こうした対象者の個別性を重視した効果的な保健指導の

ある特定保健指導については、好事例の共有等を通じて、理解の徹底を図る。

実施により、加入者の健康の保持・向上や医療費適正化等がはかられるため。

(課題1)

達成目標1について

測定指標(アウトカム、アウトプット)

※数字に○を付した指標は主要な指標

1

2

3

特定健診実施率(アウトプット)

【新経済・財政再生計画関連:社会

保障分野17】

【新経済・財政再生計画 改革工程

表のKPI】

特定保健指導実施率(アウトプット)

【新経済・財政再生計画関連:社会

保障分野17】

【新経済・財政再生計画 改革工程

表のKPI】

メタボリックシンドロームの該当者・

予備群の減少率(アウトカム)

【新経済・財政再生計画関連:社会

保障分野17,20,㉑】

【新経済・財政再生計画 改革工程

表のKPI】

基準値

目標値

目標年度

基準年度

―

―

―

年度ごとの目標値(参考値)

年度ごとの実績値

―

―

・毎年、前年度

以上

・令和11年度に

おいて70%以

上

・毎年、前年度

以上

・令和11年度に

おいて45%以上

・毎年、前年度

以上減少

・令和11年度に

平成20年度

おいて平成20

年度と比べ25%

以上の減少

測定指標の選定理由

目標値(水準・目標年度)の設定の根拠

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

前年度

(53.4%)

以上

前年度

(56.5%)

以上

前年度

(58.1%)

以上

56.5%

58.1%

令和7年

3月頃

公表予定

前年度

(22.7%)

以上

前年度

(24.6%)

以上

前年度

(26.5%)

以上

24.6%

26.5%

令和7年

3月頃

公表予定

前年度

(10.9%)

以上

前年度

(13.8%)

以上

前年度

(16.1%)

以上

13.8%

16.1%

令和7年

3月頃

公表予定

前年度以

上

毎年/令和11年度

前年度以

上

毎年/令和11年度

毎年/令和11年度

前年度以

上

高齢者医療確保法第8条第1項の規定に基づき定める医療費適正化

前年度以 計画(第2期(2013年度~2017年度)第3期(2018年度~2023年度)及び

第4期医療費適正化計画においては、2029年度に40歳から74歳までの対象者の

上

第4期(2024年度~2029年度))に定める目標であり、本施策目標に合

70%以上が特定健診を受診することを目標としており、当該目標を達成するため、各

致したものであるため、測定指標として選定している。

年度において前年度以上の実施率とすることを目標値とする。

【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになって

(参考)令和4年度実績値(58.1%)は、分母:特定健康診査対象者数

おり、同KPIと同じ指標を測定指標として設定】

(51,924,629人)、分子:特定健康診査受診者数(30,166,939人)から算出

したもの。

高齢者医療確保法第8条第1項の規定に基づき定める医療費適正化

前年度以 計画(第2期(2013年度~2017年度)第3期(2018年度~2023年度)及び

第4期医療費適正化計画においては、2029年度に40歳から74歳までの対象者の

上

第4期(2024年度~2029年度))に定める目標であり、本施策目標に合

45%以上が特定健診を受診することを目標としており、当該目標を達成するため、各

致したものであるため、測定指標として選定している。

年度において前年度以上の実施率とすることを目標値とする。

【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになって

(参考)令和4年度実績値(26.5%)は、分母:特定保健指導対象者数

おり、同KPIと同じ指標を測定指標として設定】

(5,118,152人)、分子:特定保健指導終了者数(1,353,893人)から算出し

たもの。

高齢者医療確保法第8条第1項の規定に基づき定める医療費適正化

前年度以 計画(第2期(2013年度~2017年度)第3期(2018年度~2023年度及び

上

第4期(2024年度~2029年度))に定める目標であり、本施策目標に合

第4期医療費適正化計画においては、2029年度にメタボリックシンドロームの該当

致したものであるため、測定指標として選定している。

者及び予備群が2008年度と比べて25%以上減少することを目標としており、当該目

標を達成するため、各年度において前年度以上の減少とすることを目標値とする。

(参考)令和4年度実績値(16.1%)は、分母:2008年特定保健指導対象 【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになって

者推定数(10628053.7人)、分子:(2008年度特定保健指導対象者推定 おり、同KPIと同じ指標を測定指標として設定】

数-2022年度特定保健指導対象者推定数)(1712358.5人)から算出し

たもの。

1 ページ