よむ、つかう、まなぶ。

資料3-1-2 再生医療等製品感染症定期報告感染症別文献一覧表[127KB] (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41653.html |

| 出典情報 | 薬事審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和6年度第1回 8/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

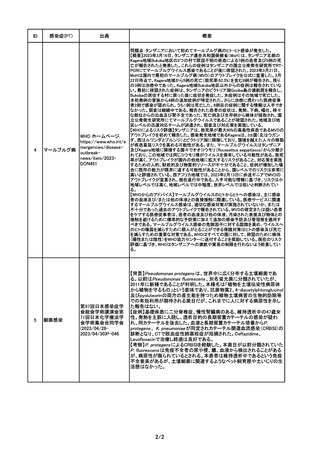

ID

4

5

感染症(PT)

マールブルグ病

細菌感染

出典

概要

問題点:タンザニアにおいて初めてマールブルグ病のヒト-ヒト感染が発生した。

【概要】2023年3月16日、タンザニア連合共和国保健省(MoH)は、タンザニア北部の

Kagera地域Bukoba地区の2つの村で原因不明の疾患による7例の患者及び5例の死

亡が報告されたと発表した。これらの症例はタンザニアの国立公衆衛生研究所でRTPCRにてマールブルグウイルス感染であることが後に確認された。2023年3月21日、

MoHは国内で最初のマールブルグ病(MVD)のアウトブレイクを公式に宣言した。3月

22日時点で、Kagera地域から5例の死亡(致死率:62.5%)を含む8例が報告され、残り

の3例は治療中であった。Kagera地域Bukoba地区以外からの症例は報告されていな

い。最初に確認された症例は、タンザニアのビクトリア湖Goziba島の渡航歴を報告し、

Bukobaの居住する村に戻った後に症状を発症した。本症例はその地域で死亡した。

本初発例の家族から4例の追加症例が特定された。さらに治療に携わった医療従事

者2例で感染が認められ、うち1例は死亡した。8例目の症例に関する情報は入手でき

なかった。調査は継続中である。報告された患者の症状は、発熱、下痢、嘔吐、様々

な部位からの出血及び腎不全であった。死亡例及び生存例から検体が採取され、国

立公衆衛生研究所にてマールブルグウイルスであることが確認された。地域及び地

区レベルの迅速対応チームが派遣され、調査及び対応策を実施している。

【WHOによるリスク評価】タンザニアは、致死率が最大90%の高毒性疾患であるMVDの

アウトブレイクを初めて報告した。感染発生地域であるKageraは、3ヵ国(北はウガン

WHO ホームページ.

https://www.who.int/e ダ、西はルワンダとブルンジ)とビクトリア湖に隣接しており、国境を越えた人々の移動

mergencies/disease- が疾患蔓延リスクを高める可能性がある。また、マールブルグウイルスはタンザニア

及びKagera地域に隣接する国々でオオコウモリ(Roussettus aegyptiacus)から分離さ

outbreakれており、この地域では同じコウモリ種がウイルスを保有している可能性がある。致死

news/item/2023率が高く、アウトブレイクが国内の他地域に拡大するリスクがあること、対応策を実施

DON451

するための人的、財政的及び物質的リソースが不十分であること、症例が増加した場

合に既存の能力が限界に達する可能性があることから、国レベルでのリスクは非常に

高いと評価されている。西アフリカ地域では、2023年2月13日に赤道ギニアでMVDの

アウトブレイクが宣言され、現在進行中である。入手可能な情報に基づき、リスクは小

地域レベルでは高く、地域レベルでは中程度、世界レベルでは低いと判断されてい

る。

【WHOからのアドバイス】マールブルグウイルスのヒトからヒトへの感染は、主に感染

者の血液及び/または他の体液との直接接触に関連している。医療サービスに関連

するマールブルグウイルス感染は、適切な感染対策が実施されていないか、または

不十分であった過去のアウトブレイクで報告されている。MVDの確定または疑い患者

をケアする医療従事者は、患者の血液及び他の体液、汚染された表面及び物体との

接触を避けるために標準的な予防策に加えて追加の感染予防及び管理策を適用す

べきである。マールブルグウイルス感染の危険因子に対する認識を高め、ウイルスへ

のヒトの曝露を減らすために個人がとることができる保護対策はヒトの感染及び死亡

を減らすための重要な対策である。WHOはすべての国に対して、確認のために検体

(陽性または陰性)をWHO協力センターに送付することを奨励している。現在のリスク

評価に基づき、WHOはタンザニアへの渡航や貿易の制限を行わないよう助言してい

る。

第97回日本感染症学

会総会学術講演会第

71回日本化学療法学

会学術集会合同学会

(2023/04/282023/04/30)P-046

【背景】Pseudomonas protegens は、世界中に広く分布する土壌細菌であ

る。以前はPseudomonas fluorescens 、別名蛍光菌に分類されていたが、

2011年に新種であることが判明した。本種名は「植物を土壌伝染性病原体

から植物を守るもの」という意味であり、抗菌物質2、4-diacetylphloroglucinol

及びpyoluteorinの両方の産生能を持つため植物土壌病害の生物的防除等

での有効利用が期待される菌目だが、これまでに人に対する病原性を示し

た報告はない。

【症例】基礎疾患に二分脊椎症、慢性腎臓病のある、維持透析中の47歳女

性。発熱を主訴に入院し、透析目的の長期留置カテーテルの感染が疑わ

れ、同カテーテルを抜去した。血液と長期留置カテーテル培養からP.

protegens 、 K. pneumoniae が同定されカテーテル関連血流感染(CRBSI)の

診断となり、CTで敗血症性肺塞栓症が指摘された。Ceftazidime、

Levofloxacinで治療し経過は良好である。

【考察】P. protegens によるCRBSIを経験した。本菌目が以前分類されていた

P. fluorescens は免疫不全者の尿や便、膿、血液から検出されることがある

が、病原性が限られているとされる。本患者は維持透析中であるという免疫

不全要素があるが、土壌細菌に関連するようなペット飼育歴や土いじりの生

活歴はなかった。

2/2

4

5

感染症(PT)

マールブルグ病

細菌感染

出典

概要

問題点:タンザニアにおいて初めてマールブルグ病のヒト-ヒト感染が発生した。

【概要】2023年3月16日、タンザニア連合共和国保健省(MoH)は、タンザニア北部の

Kagera地域Bukoba地区の2つの村で原因不明の疾患による7例の患者及び5例の死

亡が報告されたと発表した。これらの症例はタンザニアの国立公衆衛生研究所でRTPCRにてマールブルグウイルス感染であることが後に確認された。2023年3月21日、

MoHは国内で最初のマールブルグ病(MVD)のアウトブレイクを公式に宣言した。3月

22日時点で、Kagera地域から5例の死亡(致死率:62.5%)を含む8例が報告され、残り

の3例は治療中であった。Kagera地域Bukoba地区以外からの症例は報告されていな

い。最初に確認された症例は、タンザニアのビクトリア湖Goziba島の渡航歴を報告し、

Bukobaの居住する村に戻った後に症状を発症した。本症例はその地域で死亡した。

本初発例の家族から4例の追加症例が特定された。さらに治療に携わった医療従事

者2例で感染が認められ、うち1例は死亡した。8例目の症例に関する情報は入手でき

なかった。調査は継続中である。報告された患者の症状は、発熱、下痢、嘔吐、様々

な部位からの出血及び腎不全であった。死亡例及び生存例から検体が採取され、国

立公衆衛生研究所にてマールブルグウイルスであることが確認された。地域及び地

区レベルの迅速対応チームが派遣され、調査及び対応策を実施している。

【WHOによるリスク評価】タンザニアは、致死率が最大90%の高毒性疾患であるMVDの

アウトブレイクを初めて報告した。感染発生地域であるKageraは、3ヵ国(北はウガン

WHO ホームページ.

https://www.who.int/e ダ、西はルワンダとブルンジ)とビクトリア湖に隣接しており、国境を越えた人々の移動

mergencies/disease- が疾患蔓延リスクを高める可能性がある。また、マールブルグウイルスはタンザニア

及びKagera地域に隣接する国々でオオコウモリ(Roussettus aegyptiacus)から分離さ

outbreakれており、この地域では同じコウモリ種がウイルスを保有している可能性がある。致死

news/item/2023率が高く、アウトブレイクが国内の他地域に拡大するリスクがあること、対応策を実施

DON451

するための人的、財政的及び物質的リソースが不十分であること、症例が増加した場

合に既存の能力が限界に達する可能性があることから、国レベルでのリスクは非常に

高いと評価されている。西アフリカ地域では、2023年2月13日に赤道ギニアでMVDの

アウトブレイクが宣言され、現在進行中である。入手可能な情報に基づき、リスクは小

地域レベルでは高く、地域レベルでは中程度、世界レベルでは低いと判断されてい

る。

【WHOからのアドバイス】マールブルグウイルスのヒトからヒトへの感染は、主に感染

者の血液及び/または他の体液との直接接触に関連している。医療サービスに関連

するマールブルグウイルス感染は、適切な感染対策が実施されていないか、または

不十分であった過去のアウトブレイクで報告されている。MVDの確定または疑い患者

をケアする医療従事者は、患者の血液及び他の体液、汚染された表面及び物体との

接触を避けるために標準的な予防策に加えて追加の感染予防及び管理策を適用す

べきである。マールブルグウイルス感染の危険因子に対する認識を高め、ウイルスへ

のヒトの曝露を減らすために個人がとることができる保護対策はヒトの感染及び死亡

を減らすための重要な対策である。WHOはすべての国に対して、確認のために検体

(陽性または陰性)をWHO協力センターに送付することを奨励している。現在のリスク

評価に基づき、WHOはタンザニアへの渡航や貿易の制限を行わないよう助言してい

る。

第97回日本感染症学

会総会学術講演会第

71回日本化学療法学

会学術集会合同学会

(2023/04/282023/04/30)P-046

【背景】Pseudomonas protegens は、世界中に広く分布する土壌細菌であ

る。以前はPseudomonas fluorescens 、別名蛍光菌に分類されていたが、

2011年に新種であることが判明した。本種名は「植物を土壌伝染性病原体

から植物を守るもの」という意味であり、抗菌物質2、4-diacetylphloroglucinol

及びpyoluteorinの両方の産生能を持つため植物土壌病害の生物的防除等

での有効利用が期待される菌目だが、これまでに人に対する病原性を示し

た報告はない。

【症例】基礎疾患に二分脊椎症、慢性腎臓病のある、維持透析中の47歳女

性。発熱を主訴に入院し、透析目的の長期留置カテーテルの感染が疑わ

れ、同カテーテルを抜去した。血液と長期留置カテーテル培養からP.

protegens 、 K. pneumoniae が同定されカテーテル関連血流感染(CRBSI)の

診断となり、CTで敗血症性肺塞栓症が指摘された。Ceftazidime、

Levofloxacinで治療し経過は良好である。

【考察】P. protegens によるCRBSIを経験した。本菌目が以前分類されていた

P. fluorescens は免疫不全者の尿や便、膿、血液から検出されることがある

が、病原性が限られているとされる。本患者は維持透析中であるという免疫

不全要素があるが、土壌細菌に関連するようなペット飼育歴や土いじりの生

活歴はなかった。

2/2