よむ、つかう、まなぶ。

資料5-2 概要(施策目標Ⅰ-10-2) (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html |

| 出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

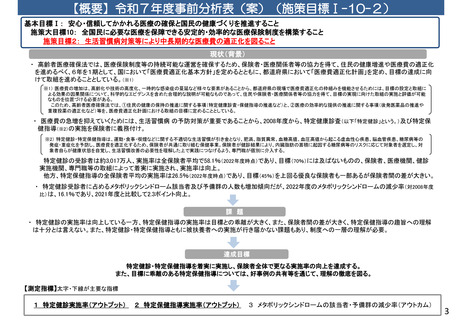

【概要】令和7年度事前分析表(案)(施策目標Ⅰ-10-2)

基本目標Ⅰ: 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づく りを推進すること

施策大目標10: 全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

施策目標2: 生活習慣病対策等により中長期的な医療費の適正化を図ること

現状(背景)

・ 高齢者医療確保法では、医療保険制度等の持続可能な運営を確保するため、保険者・医療関係者等の協力を得て、住民の健康増進や医療費の適正化

を進めるべく、6年を1期として、国において「医療費適正化基本方針」を定めるとともに、都道府県において「医療費適正化計画」を定め、目標の達成に向

けて取組を進めることとしている。(※1)

※1) 医療費の増加は、高齢化や技術の高度化、一時的な感染症の蔓延など様々な要素があることから、都道府県の現場で医療費適正化の枠組みを機能させるためには、目標の設定と取組に

よる効果の因果関係について、科学的なエビデンスを含めた合理的な説明が可能なものであって、住民や保険者・医療関係者等の協力を得て、目標の実現に向けた取組の実施と評価が可能

なものを位置づける必要がある。

このため、高齢者医療確保法では、①住民の健康の保持の推進に関する事項(特定健康診査・保健指導の推進など)と、②医療の効率的な提供の推進に関する事項(後発医薬品の推進や

重複投薬の適正化など)等を、医療費適正化計画における取組の目標に定めることとしている。

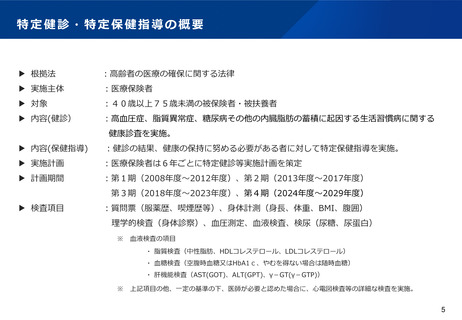

・ 医療費の急増を抑えていくためには、生活習慣病 の予防対策が重要であることから、2008年度から、特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保

健指導(※2)の実施を保険者に義務付け。

※2) 特定健診・特定保健指導は、運動・食事・喫煙などに関する不適切な生活習慣が引き金となり、肥満、脂質異常、血糖高値、血圧高値から起こる虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の

発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、保険者が共通に取り組む保健事業。保険者が健診結果により、内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病等のリスクに応じて対象者を選定し、対

象者自らが健康状態を自覚し、生活習慣改善の必要性を理解した上で実践につなげるよう、専門職が個別に介入する。

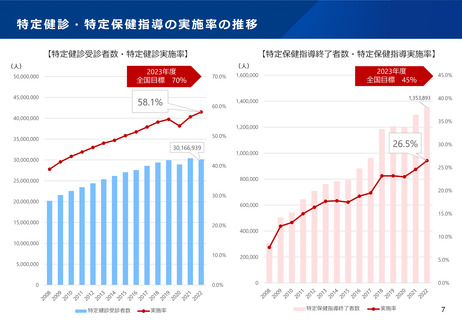

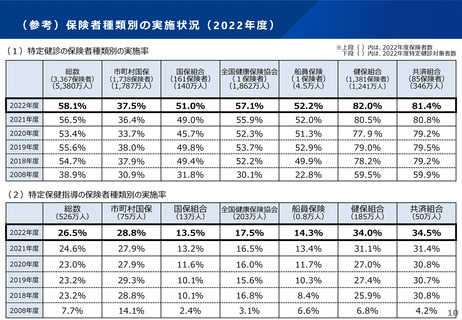

特定健診の受診者は約3,017万人、実施率は全保険者平均で58.1%(2022年度時点)であり、目標(70%)には及ばないものの、保険者、医療機関、健診

実施機関、専門職等の取組によって着実に実施され、実施率は向上。

他方、特定保健指導の全保険者平均の実施率は26.5%(2022年度時点)であり、目標(45%)を上回る優良な保険者も一部あるが保険者間の差が大きい。

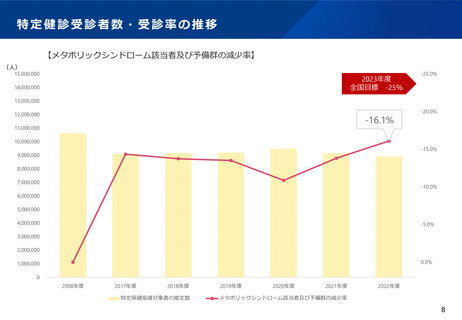

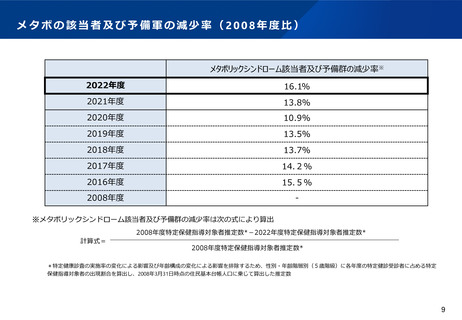

・ 特定健診受診者に占めるメタボリックシンドローム該当者及び予備群の人数も増加傾向だが、2022年度のメタボリックシンドロームの減少率(対2008年度

比)は、16.1%であり、2021年度と比較して2.3ポイント向上。

課 題

・ 特定健診の実施率は向上している一方、特定保健指導の実施率は目標との乖離が大きく、また、保険者間の差が大きく、特定保健指導の趣旨への理解

は十分とは言えない。また、特定健診・特定保健指導ともに被扶養者への実施が行き届かない課題もあり、制度への一層の理解が必要。

達成目標

特定健診・特定保健指導を着実に実施し、保険者全体で更なる実施率の向上を達成する。

また、目標に乖離のある特定保健指導については、好事例の共有等を通じて、理解の徹底を図る。

【測定指標】太字・下線が主要な指標

1 特定健診実施率(アウトプット)

2 特定保健指導実施率(アウトプット)

3 メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率(アウトカム)

3

基本目標Ⅰ: 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づく りを推進すること

施策大目標10: 全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

施策目標2: 生活習慣病対策等により中長期的な医療費の適正化を図ること

現状(背景)

・ 高齢者医療確保法では、医療保険制度等の持続可能な運営を確保するため、保険者・医療関係者等の協力を得て、住民の健康増進や医療費の適正化

を進めるべく、6年を1期として、国において「医療費適正化基本方針」を定めるとともに、都道府県において「医療費適正化計画」を定め、目標の達成に向

けて取組を進めることとしている。(※1)

※1) 医療費の増加は、高齢化や技術の高度化、一時的な感染症の蔓延など様々な要素があることから、都道府県の現場で医療費適正化の枠組みを機能させるためには、目標の設定と取組に

よる効果の因果関係について、科学的なエビデンスを含めた合理的な説明が可能なものであって、住民や保険者・医療関係者等の協力を得て、目標の実現に向けた取組の実施と評価が可能

なものを位置づける必要がある。

このため、高齢者医療確保法では、①住民の健康の保持の推進に関する事項(特定健康診査・保健指導の推進など)と、②医療の効率的な提供の推進に関する事項(後発医薬品の推進や

重複投薬の適正化など)等を、医療費適正化計画における取組の目標に定めることとしている。

・ 医療費の急増を抑えていくためには、生活習慣病 の予防対策が重要であることから、2008年度から、特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保

健指導(※2)の実施を保険者に義務付け。

※2) 特定健診・特定保健指導は、運動・食事・喫煙などに関する不適切な生活習慣が引き金となり、肥満、脂質異常、血糖高値、血圧高値から起こる虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の

発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、保険者が共通に取り組む保健事業。保険者が健診結果により、内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病等のリスクに応じて対象者を選定し、対

象者自らが健康状態を自覚し、生活習慣改善の必要性を理解した上で実践につなげるよう、専門職が個別に介入する。

特定健診の受診者は約3,017万人、実施率は全保険者平均で58.1%(2022年度時点)であり、目標(70%)には及ばないものの、保険者、医療機関、健診

実施機関、専門職等の取組によって着実に実施され、実施率は向上。

他方、特定保健指導の全保険者平均の実施率は26.5%(2022年度時点)であり、目標(45%)を上回る優良な保険者も一部あるが保険者間の差が大きい。

・ 特定健診受診者に占めるメタボリックシンドローム該当者及び予備群の人数も増加傾向だが、2022年度のメタボリックシンドロームの減少率(対2008年度

比)は、16.1%であり、2021年度と比較して2.3ポイント向上。

課 題

・ 特定健診の実施率は向上している一方、特定保健指導の実施率は目標との乖離が大きく、また、保険者間の差が大きく、特定保健指導の趣旨への理解

は十分とは言えない。また、特定健診・特定保健指導ともに被扶養者への実施が行き届かない課題もあり、制度への一層の理解が必要。

達成目標

特定健診・特定保健指導を着実に実施し、保険者全体で更なる実施率の向上を達成する。

また、目標に乖離のある特定保健指導については、好事例の共有等を通じて、理解の徹底を図る。

【測定指標】太字・下線が主要な指標

1 特定健診実施率(アウトプット)

2 特定保健指導実施率(アウトプット)

3 メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率(アウトカム)

3