よむ、つかう、まなぶ。

入ー2 参考2 令和7年度調査の方針について (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00269.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第3回 3/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

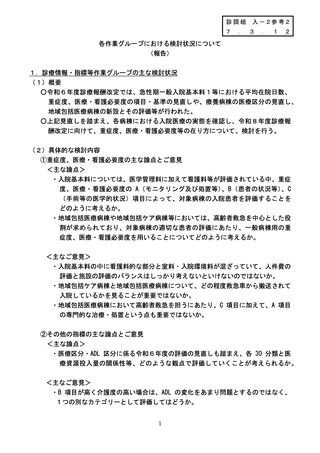

2.DPC/PDPS 等作業グループの主な検討状況

(1) 機能評価係数Ⅱについて

○ 機能評価係数Ⅱは、現在4つの係数(効率性係数、複雑性係数、カバー率係数、

地域医療係数)により、医療提供体制全体としての効率改善等への取組を評価して

いる。

○ このうち、複雑性係数については、1入院当たり医療資源投入の観点から見た患

者構成を評価する項目として設定されている。

○ 令和6年度診療報酬改定に向けた議論において、複雑性係数について、診療対象

とする診断群分類の種類が少ない病院で、誤嚥性肺炎等の平均在院日数が長く、1

日当たり包括範囲出来高点数の小さい疾患に偏った症例構成の場合、急性期入院医

療における評価という点では不適当な評価となっているのではないかとの指摘があ

った。

○ 以上のような議論も踏まえ、急性期病院の評価指標としての妥当性という観点か

ら、複雑性係数の評価方法の見直しについて、検討を進めている。

(2) 点数設定方式について

○ DPC/PDPS においては、入院初期を重点評価するため、在院日数に応じた3段階の

定額報酬を設定しており、そのうち第Ⅱ日は、平均在院日数より設定されている。

○ 一方で、多くの診断群分類において、在院日数の分布は正の歪度を有しており、

平均在院日数は中心傾向の指標として適切でないのではないか、といった指摘があ

った。

○ 以上のような議論も踏まえ、標準化が進んでいる診断群分類を中心に、第Ⅱ日の

設定方法の見直しについて、検討を進めている。

2

(1) 機能評価係数Ⅱについて

○ 機能評価係数Ⅱは、現在4つの係数(効率性係数、複雑性係数、カバー率係数、

地域医療係数)により、医療提供体制全体としての効率改善等への取組を評価して

いる。

○ このうち、複雑性係数については、1入院当たり医療資源投入の観点から見た患

者構成を評価する項目として設定されている。

○ 令和6年度診療報酬改定に向けた議論において、複雑性係数について、診療対象

とする診断群分類の種類が少ない病院で、誤嚥性肺炎等の平均在院日数が長く、1

日当たり包括範囲出来高点数の小さい疾患に偏った症例構成の場合、急性期入院医

療における評価という点では不適当な評価となっているのではないかとの指摘があ

った。

○ 以上のような議論も踏まえ、急性期病院の評価指標としての妥当性という観点か

ら、複雑性係数の評価方法の見直しについて、検討を進めている。

(2) 点数設定方式について

○ DPC/PDPS においては、入院初期を重点評価するため、在院日数に応じた3段階の

定額報酬を設定しており、そのうち第Ⅱ日は、平均在院日数より設定されている。

○ 一方で、多くの診断群分類において、在院日数の分布は正の歪度を有しており、

平均在院日数は中心傾向の指標として適切でないのではないか、といった指摘があ

った。

○ 以上のような議論も踏まえ、標準化が進んでいる診断群分類を中心に、第Ⅱ日の

設定方法の見直しについて、検討を進めている。

2