よむ、つかう、まなぶ。

百日咳患者数の増加およびマクロライド耐性株の分離頻度増加について (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20250402_hyakunitizeki1.pdf |

| 出典情報 | 百日咳患者数の増加およびマクロライド耐性株の分離頻度増加について(3/29)《日本小児科学会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2025 年 3 月 29 日

百日咳患者数の増加およびマクロライド耐性株の分離頻度増加について

日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会

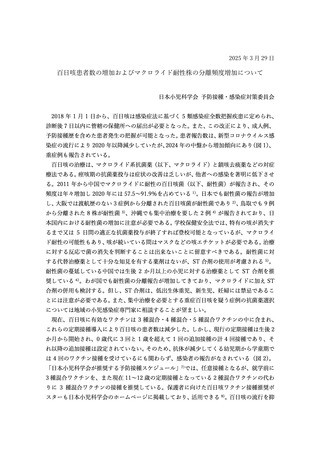

2018 年 1 月 1 日から、百日咳は感染症法に基づく 5 類感染症全数把握疾患に定められ、

診断後 7 日以内に管轄の保健所への届出が必要となった。また、この改正により、成人例、

予防接種歴を含めた患者発生の把握が可能となった。患者報告数は、新型コロナウイルス感

染症の流行により 2020 年以降減少していたが、2024 年の中盤から増加傾向にあり(図 1)

、

重症例も報告されている。

百日咳の治療は、マクロライド系抗菌薬(以下、マクロライド)と鎮咳去痰薬などの対症

療法である。痙咳期の抗菌薬投与は症状の改善は乏しいが、他者への感染を著明に低下させ

る。2011 年から中国でマクロライドに耐性の百日咳菌(以下、耐性菌)が報告され、その

頻度は年々増加し 2020 年には 57.5~91.9%を占めている 1)。日本でも耐性菌の報告が増加

し、大阪では渡航歴のない 3 症例から分離された百日咳菌が耐性菌であり 2)、鳥取でも 9 例

から分離された 8 株が耐性菌 3)、沖縄でも集中治療を要した 2 例 4)が報告されており、日

本国内における耐性菌の増加に注意が必要である。学校保健安全法では、特有の咳が消失す

るまで又は 5 日間の適正な抗菌薬投与が終了すれば登校可能となっているが、マクロライ

ド耐性の可能性もあり、咳が続いている間はマスクなどの咳エチケットが必要である。治療

に対する反応で菌の消失を判断することは出来ないことに留意すべきである。耐性菌に対

する代替治療薬として十分な知見を有する薬剤はないが、ST 合剤の使用が考慮される 5)。

耐性菌の蔓延している中国では生後 2 か月以上の小児に対する治療薬として ST 合剤を推

奨している 6)。わが国でも耐性菌の分離報告が増加してきており、マクロライドに加え ST

合剤の併用も検討する。但し、ST 合剤は、低出生体重児、新生児、妊婦には禁忌であるこ

とには注意が必要である。また、集中治療を必要とする重症百日咳を疑う症例の抗菌薬選択

については地域の小児感染症専門家に相談することが望ましい。

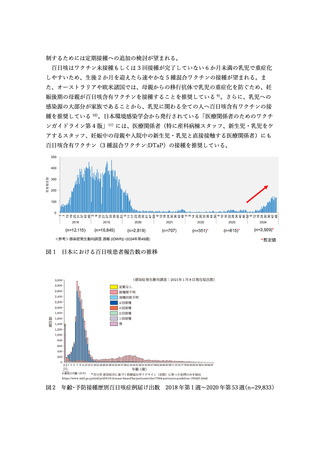

現在、百日咳に有効なワクチンは 3 種混合・4 種混合・5 種混合ワクチンの中に含まれ、

これらの定期接種導入により百日咳の患者数は減少した。しかし、現行の定期接種は生後 2

か月から開始され、0 歳代に 3 回と 1 歳を超えて 1 回の追加接種の計 4 回接種であり、そ

れ以降の追加接種は設定されていない。そのため、抗体が減少してくる幼児期から学童期で

は 4 回のワクチン接種を受けているにも関わらず、感染者の報告がなされている(図 2)

。

「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」7)では、任意接種となるが、就学前に

3 種混合ワクチンを、また現在 11~12 歳の定期接種となっている 2 種混合ワクチンの代わ

りに 3 種混合ワクチンの接種を推奨している。保護者に向けた百日咳ワクチン接種推奨ポ

スターも日本小児科学会のホームページに掲載しており、活用できる 8)。百日咳の流行を抑

百日咳患者数の増加およびマクロライド耐性株の分離頻度増加について

日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会

2018 年 1 月 1 日から、百日咳は感染症法に基づく 5 類感染症全数把握疾患に定められ、

診断後 7 日以内に管轄の保健所への届出が必要となった。また、この改正により、成人例、

予防接種歴を含めた患者発生の把握が可能となった。患者報告数は、新型コロナウイルス感

染症の流行により 2020 年以降減少していたが、2024 年の中盤から増加傾向にあり(図 1)

、

重症例も報告されている。

百日咳の治療は、マクロライド系抗菌薬(以下、マクロライド)と鎮咳去痰薬などの対症

療法である。痙咳期の抗菌薬投与は症状の改善は乏しいが、他者への感染を著明に低下させ

る。2011 年から中国でマクロライドに耐性の百日咳菌(以下、耐性菌)が報告され、その

頻度は年々増加し 2020 年には 57.5~91.9%を占めている 1)。日本でも耐性菌の報告が増加

し、大阪では渡航歴のない 3 症例から分離された百日咳菌が耐性菌であり 2)、鳥取でも 9 例

から分離された 8 株が耐性菌 3)、沖縄でも集中治療を要した 2 例 4)が報告されており、日

本国内における耐性菌の増加に注意が必要である。学校保健安全法では、特有の咳が消失す

るまで又は 5 日間の適正な抗菌薬投与が終了すれば登校可能となっているが、マクロライ

ド耐性の可能性もあり、咳が続いている間はマスクなどの咳エチケットが必要である。治療

に対する反応で菌の消失を判断することは出来ないことに留意すべきである。耐性菌に対

する代替治療薬として十分な知見を有する薬剤はないが、ST 合剤の使用が考慮される 5)。

耐性菌の蔓延している中国では生後 2 か月以上の小児に対する治療薬として ST 合剤を推

奨している 6)。わが国でも耐性菌の分離報告が増加してきており、マクロライドに加え ST

合剤の併用も検討する。但し、ST 合剤は、低出生体重児、新生児、妊婦には禁忌であるこ

とには注意が必要である。また、集中治療を必要とする重症百日咳を疑う症例の抗菌薬選択

については地域の小児感染症専門家に相談することが望ましい。

現在、百日咳に有効なワクチンは 3 種混合・4 種混合・5 種混合ワクチンの中に含まれ、

これらの定期接種導入により百日咳の患者数は減少した。しかし、現行の定期接種は生後 2

か月から開始され、0 歳代に 3 回と 1 歳を超えて 1 回の追加接種の計 4 回接種であり、そ

れ以降の追加接種は設定されていない。そのため、抗体が減少してくる幼児期から学童期で

は 4 回のワクチン接種を受けているにも関わらず、感染者の報告がなされている(図 2)

。

「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」7)では、任意接種となるが、就学前に

3 種混合ワクチンを、また現在 11~12 歳の定期接種となっている 2 種混合ワクチンの代わ

りに 3 種混合ワクチンの接種を推奨している。保護者に向けた百日咳ワクチン接種推奨ポ

スターも日本小児科学会のホームページに掲載しており、活用できる 8)。百日咳の流行を抑