よむ、つかう、まなぶ。

感染症週報 2025年第13週(3月24日-3月30日) (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/jp/idwr/2025/index.html |

| 出典情報 | 感染症週報 2025年第13週(3月24日-3月30日)(4/11)《国立感染症研究所》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Infectious Diseases Weekly Report Japan

2025年 第13週

(3月24日〜 3月30日)

:通巻第27巻 第13号

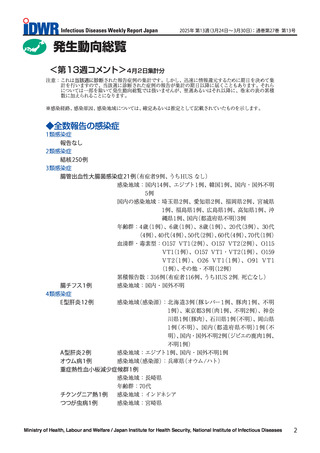

注目すべき感染症

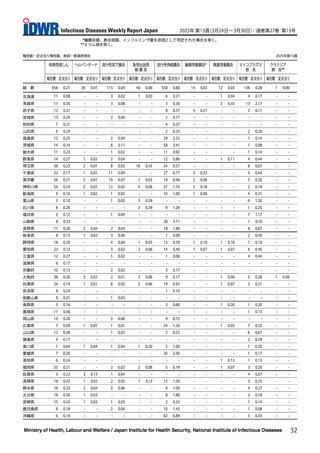

◆麻しん 2025年第1~13週(2025年4月2日現在)

麻しんは高熱、全身の発疹、カタル症状を特徴とし、空気感染・飛沫感染・接触感染を感

染経路とする感染力の非常に強いウイルス感染症である。乳幼児が麻しんに罹患した時に合併

することが多い麻しん肺炎、麻しん患者1,000〜2,000人に一人の割合で合併する麻しん脳炎は

麻しんによる2大死亡原因である。また、主に乳児期に麻しんに罹患・回復した後、平均7年の

期間を経て、重篤な亜急性硬化性全脳炎(subacute sclerosing panencephalitis:SSPE)を発

症することがある。麻しんに対する特異的な治療法はなく対症療法が中心となるが、事前に予

防接種を受けることで、麻しんを予防することができる。日本は現在、2015年3月に国際的に

認証された、国内における麻しんの排除状態、を維持すること〔麻しんに関する特定感染症予

防指針(平成19年厚生労働省告示第442号):https://www.mhlw.go.jp/content/000503060.

pdf〕を麻しん対策の目標にしている。本稿は、主に感染症発生動向調査に基づく国内の麻しん

の疫学状況に関する直近の情報を提供することを目的としてまとめたものである。

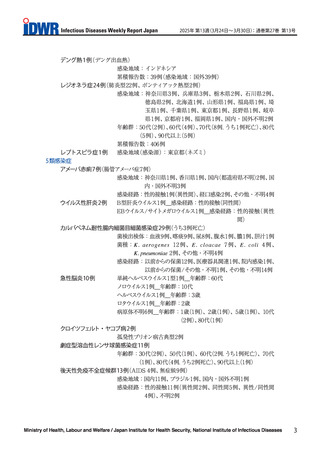

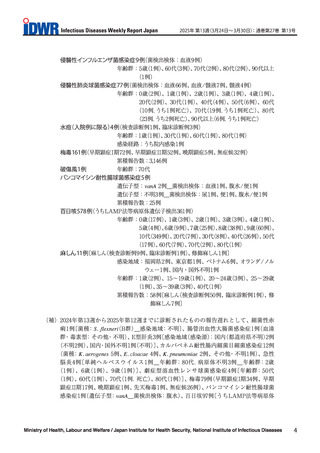

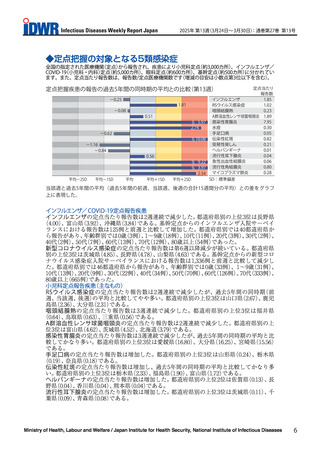

2025年第1〜13週に診断された麻しんの報告数(2025年4月2日現在)は58例であり、2020〜

2024年における各年の報告数を上回った。直近で最も報告数の多かった2019年(第1~13週で

378例)以降は、新型コロナウイルス感染症の流行もあり低調であったが、本年は第8週から増

加傾向にあった。週ごとの報告数は、第4週、第5週、第6週で各1例、第8週で3例、第9週で

4例、第10週で12例、第11週で14例、第12週、第13週で各11例となっている。

報告された58例のうち、届出に必要な病原体診断を満たした検査診断例が57例(98%)、う

ち、届出に必要な臨床症状の3つ(発疹、発熱、カタル症状)すべてを満たす「麻しん

(検査診断

例)」が50例、届出に必要な臨床3症状のうち、1つないし2つを満たす「修飾麻しん(検査診断

例)」が7例であった。また、検査結果からは麻しんと診断されなかったが届出に必要な臨床3症

状すべてを満たす「麻しん(臨床診断例)」が1例(2%)あった。性別では男性32例、女性26例で

あり、年齢中央値は26歳(範囲0〜73歳)であった。19都府県から報告があり、都道府県別の報

告数は、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県で各7例、埼玉県で5例、千葉県、愛知県、山口県、

福岡県で各3例、岐阜県、奈良県、岡山県で各2例、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、

滋賀県、京都府で各1例であった。推定感染地域は国内が18例(うち都道府県不明3例)、国外

が33例(ベトナム25例、タイ3例、フィリピン2例、パキスタン1例、オランダ/ノルウェー1例、

イタリア/フランス1例)、国内・国外不明が7例であった。医療機関や保健所等により収集さ

れたワクチン接種歴の情報については、接種歴なしが17例(29%)、1回が10例(17%)、2回が

12例(21%)、不明が19例(33%)であった。2回接種歴ありの12例のうち11例は検査診断例(麻

しん:9例、修飾麻しん:2例)で、1例は臨床診断例であった。接種歴なしの17例はすべて検

査診断例(麻しん:16例、修飾麻しん:1例)であった。

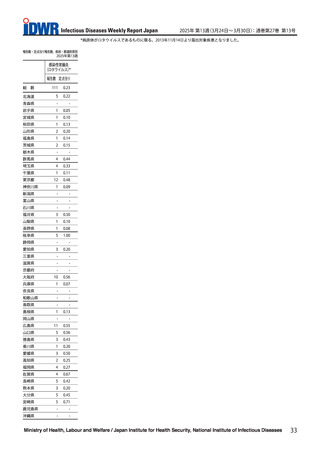

また、2025年4月2日現在、上記の58例のうち30例から検出された麻しんウイルスの情報

が病原体検出情報に報告されており、遺伝子型の内訳はB3型25例(83%)、D8型4例(13%)、

不明1例(3%)であった。

現在、ベトナムをはじめとする海外で麻しんの流行が報告されており、日本では海外渡航歴

のある輸入症例の報告が増加している。渡航先での麻しん感染と日本への麻しんの持ち込みを

防ぐためには、海外渡航予定者においては渡航先の流行状況や予防接種歴を確認の上、必要に

応じてワクチン接種を受けることが推奨される。

Ministry of Health, Labour and Welfare / Japan Institute for Health Security, National Institute of Infectious Diseases

10

2025年 第13週

(3月24日〜 3月30日)

:通巻第27巻 第13号

注目すべき感染症

◆麻しん 2025年第1~13週(2025年4月2日現在)

麻しんは高熱、全身の発疹、カタル症状を特徴とし、空気感染・飛沫感染・接触感染を感

染経路とする感染力の非常に強いウイルス感染症である。乳幼児が麻しんに罹患した時に合併

することが多い麻しん肺炎、麻しん患者1,000〜2,000人に一人の割合で合併する麻しん脳炎は

麻しんによる2大死亡原因である。また、主に乳児期に麻しんに罹患・回復した後、平均7年の

期間を経て、重篤な亜急性硬化性全脳炎(subacute sclerosing panencephalitis:SSPE)を発

症することがある。麻しんに対する特異的な治療法はなく対症療法が中心となるが、事前に予

防接種を受けることで、麻しんを予防することができる。日本は現在、2015年3月に国際的に

認証された、国内における麻しんの排除状態、を維持すること〔麻しんに関する特定感染症予

防指針(平成19年厚生労働省告示第442号):https://www.mhlw.go.jp/content/000503060.

pdf〕を麻しん対策の目標にしている。本稿は、主に感染症発生動向調査に基づく国内の麻しん

の疫学状況に関する直近の情報を提供することを目的としてまとめたものである。

2025年第1〜13週に診断された麻しんの報告数(2025年4月2日現在)は58例であり、2020〜

2024年における各年の報告数を上回った。直近で最も報告数の多かった2019年(第1~13週で

378例)以降は、新型コロナウイルス感染症の流行もあり低調であったが、本年は第8週から増

加傾向にあった。週ごとの報告数は、第4週、第5週、第6週で各1例、第8週で3例、第9週で

4例、第10週で12例、第11週で14例、第12週、第13週で各11例となっている。

報告された58例のうち、届出に必要な病原体診断を満たした検査診断例が57例(98%)、う

ち、届出に必要な臨床症状の3つ(発疹、発熱、カタル症状)すべてを満たす「麻しん

(検査診断

例)」が50例、届出に必要な臨床3症状のうち、1つないし2つを満たす「修飾麻しん(検査診断

例)」が7例であった。また、検査結果からは麻しんと診断されなかったが届出に必要な臨床3症

状すべてを満たす「麻しん(臨床診断例)」が1例(2%)あった。性別では男性32例、女性26例で

あり、年齢中央値は26歳(範囲0〜73歳)であった。19都府県から報告があり、都道府県別の報

告数は、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県で各7例、埼玉県で5例、千葉県、愛知県、山口県、

福岡県で各3例、岐阜県、奈良県、岡山県で各2例、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、

滋賀県、京都府で各1例であった。推定感染地域は国内が18例(うち都道府県不明3例)、国外

が33例(ベトナム25例、タイ3例、フィリピン2例、パキスタン1例、オランダ/ノルウェー1例、

イタリア/フランス1例)、国内・国外不明が7例であった。医療機関や保健所等により収集さ

れたワクチン接種歴の情報については、接種歴なしが17例(29%)、1回が10例(17%)、2回が

12例(21%)、不明が19例(33%)であった。2回接種歴ありの12例のうち11例は検査診断例(麻

しん:9例、修飾麻しん:2例)で、1例は臨床診断例であった。接種歴なしの17例はすべて検

査診断例(麻しん:16例、修飾麻しん:1例)であった。

また、2025年4月2日現在、上記の58例のうち30例から検出された麻しんウイルスの情報

が病原体検出情報に報告されており、遺伝子型の内訳はB3型25例(83%)、D8型4例(13%)、

不明1例(3%)であった。

現在、ベトナムをはじめとする海外で麻しんの流行が報告されており、日本では海外渡航歴

のある輸入症例の報告が増加している。渡航先での麻しん感染と日本への麻しんの持ち込みを

防ぐためには、海外渡航予定者においては渡航先の流行状況や予防接種歴を確認の上、必要に

応じてワクチン接種を受けることが推奨される。

Ministry of Health, Labour and Welfare / Japan Institute for Health Security, National Institute of Infectious Diseases

10