よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3-1 事務局 提出資料 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

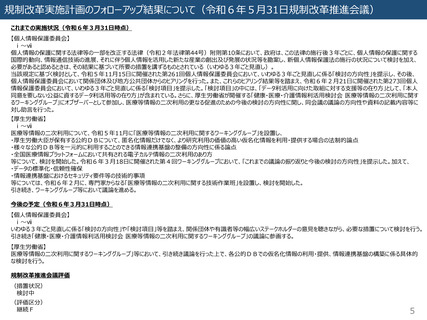

規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)(2/3)

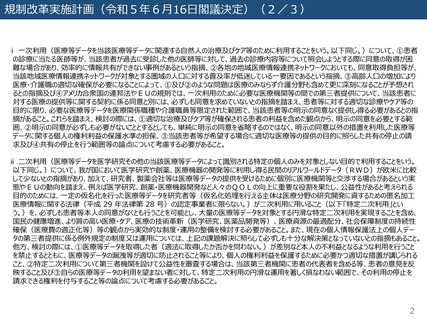

ⅰ 一次利用(医療等データを当該医療等データに関連する自然人の治療及びケア等のために利用することをいう。以下同じ。)について、①患者

の診療に当たる医師等が、当該患者が過去に受診した他の医師等に対して、過去の診療内容等について照会しようとする際に同意の取得が困

難な場合があり、効率的に情報共有ができない事例があるという指摘、②各地の地域医療情報連携ネットワークにおいても、同意取得負担等が、

当該地域医療情報連携ネットワークが対象とする圏域の人口に対する普及率が低迷している一要因であるという指摘、③高齢人口の増加により

医療・介護職の適切な確保が必要になることによって、①及び②のような問題は医療のみならず介護分野も含めて更に深刻になることが予想され

るとの指摘及び④アメリカ合衆国の連邦法やEUの規則では、一次利用のために必要な医療機関等の間での第三者提供について、当該患者に

対する医療の提供等に関する契約に係る同意と別には、必ずしも同意を求めていないとの指摘を踏まえ、患者等に対する適切な診療やケア等の

目的に限り、必要な医療等データを医療関係職種や介護職員等限定された範囲で、当該患者等の明示の同意なく提供し得る必要があるとの指

摘があること。これらを踏まえ、検討の際には、①適切な治療及びケア等が確保される患者の利益を含めた観点から、明示の同意を必要とする範

囲、②明示の同意が必ずしも必要がないこととするとしても、単純に明示の同意を省略するのではなく、明示の同意以外の措置を利用した医療等

データに関する個人の権利利益の保護水準の担保、③当該患者等が希望する場合に適切な医療等の提供の目的に照らした共有の停止の請

求及び④共有の停止を行う範囲等の論点について考慮する必要があること。

ⅱ 二次利用(医療等データを医学研究その他の当該医療等データによって識別される特定の個人のみを対象としない目的で利用することをいう。

以下同じ。)について、我が国において医学研究や創薬、医療機器の開発等に利用し得る民間のリアルワールドデータ(RWD)が欧米に比較

して少ないとの指摘があり、加えて、研究者、製薬会社等は医療等データの提供を受けるために個別に医療機関等と交渉する場合があるという実

態やEUの動向を踏まえ、例えば医学研究、創薬・医療機器開発など人々のQOLの向上に重要な役割を果たし、公益性があると考えられる

目的のためには、一定の仮名化を行った医療等データを研究者等(仮名化処理を行える主体は医療分野の研究開発に資するための匿名加工

医療情報に関する法律(平成 29 年法律第 28 号)の認定事業者に限らない。)が二次利用に用いること(以下「特定二次利用」とい

う。)を、必ずしも患者等本人の同意がなくとも行うことを可能とし、大量の医療等データを対象とする円滑な特定二次利用を実現することを含め、

国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続性

確保(医療費の適正化等)等の観点から実効的な制度・運用の整備を検討する必要があること。また、現在の個人情報保護法上の個人デー

タの第三者提供に係る例外規定の制度又は運用については、上記の課題解決に照らして必ずしも十分な解決策となっていないとの指摘もあること。

他方、検討の際には、①医療等データを取得した者(適法に取得したか否かを問わない。)が差別など本人の不利益となるような利用を行うこと

を禁止するとともに、医療等データの漏洩等が適切に防止されること等により、個人の権利利益を保護するために必要かつ適切な措置が講じられる

こと、②特定二次利用について第三者機関を設けて公益性を審査する場合は、当該第三者機関に患者の代表者を含める等、患者の意見を反

映すること及び③自らの医療等データの利用を望まない者に対して、特定二次利用の円滑な運用を著しく損なわない範囲で、その利用の停止を

請求できる権利を付与すること等の論点について考慮する必要があること。

2

ⅰ 一次利用(医療等データを当該医療等データに関連する自然人の治療及びケア等のために利用することをいう。以下同じ。)について、①患者

の診療に当たる医師等が、当該患者が過去に受診した他の医師等に対して、過去の診療内容等について照会しようとする際に同意の取得が困

難な場合があり、効率的に情報共有ができない事例があるという指摘、②各地の地域医療情報連携ネットワークにおいても、同意取得負担等が、

当該地域医療情報連携ネットワークが対象とする圏域の人口に対する普及率が低迷している一要因であるという指摘、③高齢人口の増加により

医療・介護職の適切な確保が必要になることによって、①及び②のような問題は医療のみならず介護分野も含めて更に深刻になることが予想され

るとの指摘及び④アメリカ合衆国の連邦法やEUの規則では、一次利用のために必要な医療機関等の間での第三者提供について、当該患者に

対する医療の提供等に関する契約に係る同意と別には、必ずしも同意を求めていないとの指摘を踏まえ、患者等に対する適切な診療やケア等の

目的に限り、必要な医療等データを医療関係職種や介護職員等限定された範囲で、当該患者等の明示の同意なく提供し得る必要があるとの指

摘があること。これらを踏まえ、検討の際には、①適切な治療及びケア等が確保される患者の利益を含めた観点から、明示の同意を必要とする範

囲、②明示の同意が必ずしも必要がないこととするとしても、単純に明示の同意を省略するのではなく、明示の同意以外の措置を利用した医療等

データに関する個人の権利利益の保護水準の担保、③当該患者等が希望する場合に適切な医療等の提供の目的に照らした共有の停止の請

求及び④共有の停止を行う範囲等の論点について考慮する必要があること。

ⅱ 二次利用(医療等データを医学研究その他の当該医療等データによって識別される特定の個人のみを対象としない目的で利用することをいう。

以下同じ。)について、我が国において医学研究や創薬、医療機器の開発等に利用し得る民間のリアルワールドデータ(RWD)が欧米に比較

して少ないとの指摘があり、加えて、研究者、製薬会社等は医療等データの提供を受けるために個別に医療機関等と交渉する場合があるという実

態やEUの動向を踏まえ、例えば医学研究、創薬・医療機器開発など人々のQOLの向上に重要な役割を果たし、公益性があると考えられる

目的のためには、一定の仮名化を行った医療等データを研究者等(仮名化処理を行える主体は医療分野の研究開発に資するための匿名加工

医療情報に関する法律(平成 29 年法律第 28 号)の認定事業者に限らない。)が二次利用に用いること(以下「特定二次利用」とい

う。)を、必ずしも患者等本人の同意がなくとも行うことを可能とし、大量の医療等データを対象とする円滑な特定二次利用を実現することを含め、

国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続性

確保(医療費の適正化等)等の観点から実効的な制度・運用の整備を検討する必要があること。また、現在の個人情報保護法上の個人デー

タの第三者提供に係る例外規定の制度又は運用については、上記の課題解決に照らして必ずしも十分な解決策となっていないとの指摘もあること。

他方、検討の際には、①医療等データを取得した者(適法に取得したか否かを問わない。)が差別など本人の不利益となるような利用を行うこと

を禁止するとともに、医療等データの漏洩等が適切に防止されること等により、個人の権利利益を保護するために必要かつ適切な措置が講じられる

こと、②特定二次利用について第三者機関を設けて公益性を審査する場合は、当該第三者機関に患者の代表者を含める等、患者の意見を反

映すること及び③自らの医療等データの利用を望まない者に対して、特定二次利用の円滑な運用を著しく損なわない範囲で、その利用の停止を

請求できる権利を付与すること等の論点について考慮する必要があること。

2