よむ、つかう、まなぶ。

(資料2)「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」の進捗について. (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50483.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会(第33回 2/3)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和7年1月23日

高額療養費制度の見直しについて

⚫

⚫

⚫

第192回社会保障審議会

医療保険部会

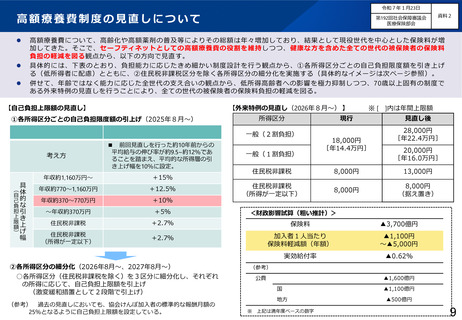

高額療養費について、高齢化や高額薬剤の普及等によりその総額は年々増加しており、結果として現役世代を中心とした保険料が増

加してきた。そこで、セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持しつつ、健康な方を含めた全ての世代の被保険者の保険料

負担の軽減を図る観点から、以下の方向で見直す。

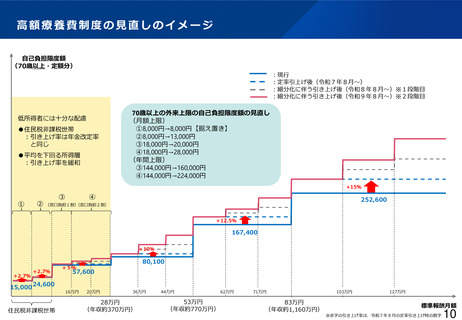

具体的には、下表のとおり、負担能力に応じたきめ細かい制度設計を行う観点から、①各所得区分ごとの自己負担限度額を引き上げ

る(低所得者に配慮)とともに、②住民税非課税区分を除く各所得区分の細分化を実施する(具体的なイメージは次ページ参照)。

併せて、年齢ではなく能力に応じた全世代の支え合いの観点から 、低所得高齢者への影響を極力抑制しつつ、70歳以上固有の制度で

ある外来特例の見直しを行うことにより、全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る。

【外来特例の見直し(2026年8月~) 】

【自己負担上限額の見直し】

①各所得区分ごとの自己負担限度額の引上げ(2025年8月~)

所得区分

考え方

具

幅

■ 前回見直しを行った約10年前からの

平均給与の伸び率が約9.5~約12%であ

ることを踏まえ、平均的な所得層の引

き上げ幅を10%に設定。

※[

現行

一般(2割負担)

(体

自

己的

負な

担引

上き

限

額上

)げ

資料2

一般(1割負担)

18,000円

[年14.4万円]

]内は年間上限額

見直し後

28,000円

[年22.4万円]

20,000円

[年16.0万円]

住民税非課税

8,000円

13,000円

住民税非課税

(所得が一定以下)

8,000円

8,000円

(据え置き)

年収約1,160万円~

+15%

年収約770~1,160万円

+12.5%

年収約370~770万円

+10%

~年収約370万円

+5%

住民税非課税

+2.7%

保険料

▲3,700億円

住民税非課税

(所得が一定以下)

+2.7%

加入者1人当たり

保険料軽減額(年額)

▲1,100円

~▲5,000円

実効給付率

▲0.62%

②各所得区分の細分化(2026年8月~、2027年8月~)

○各所得区分(住民税非課税を除く)を3区分に細分化し、それぞれ

の所得に応じて、自己負担上限額を引上げ

(激変緩和措置として2段階で引上げ)

(参考) 過去の見直しにおいても、協会けんぽ加入者の標準的な報酬月額の

25%となるように自己負担上限額を設定している。

<財政影響試算(粗い推計)>

(参考)

公費

▲1,600億円

国

▲1,100億円

地方

▲500億円

※ 上記は満年度ベースの数字

9

高額療養費制度の見直しについて

⚫

⚫

⚫

第192回社会保障審議会

医療保険部会

高額療養費について、高齢化や高額薬剤の普及等によりその総額は年々増加しており、結果として現役世代を中心とした保険料が増

加してきた。そこで、セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持しつつ、健康な方を含めた全ての世代の被保険者の保険料

負担の軽減を図る観点から、以下の方向で見直す。

具体的には、下表のとおり、負担能力に応じたきめ細かい制度設計を行う観点から、①各所得区分ごとの自己負担限度額を引き上げ

る(低所得者に配慮)とともに、②住民税非課税区分を除く各所得区分の細分化を実施する(具体的なイメージは次ページ参照)。

併せて、年齢ではなく能力に応じた全世代の支え合いの観点から 、低所得高齢者への影響を極力抑制しつつ、70歳以上固有の制度で

ある外来特例の見直しを行うことにより、全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る。

【外来特例の見直し(2026年8月~) 】

【自己負担上限額の見直し】

①各所得区分ごとの自己負担限度額の引上げ(2025年8月~)

所得区分

考え方

具

幅

■ 前回見直しを行った約10年前からの

平均給与の伸び率が約9.5~約12%であ

ることを踏まえ、平均的な所得層の引

き上げ幅を10%に設定。

※[

現行

一般(2割負担)

(体

自

己的

負な

担引

上き

限

額上

)げ

資料2

一般(1割負担)

18,000円

[年14.4万円]

]内は年間上限額

見直し後

28,000円

[年22.4万円]

20,000円

[年16.0万円]

住民税非課税

8,000円

13,000円

住民税非課税

(所得が一定以下)

8,000円

8,000円

(据え置き)

年収約1,160万円~

+15%

年収約770~1,160万円

+12.5%

年収約370~770万円

+10%

~年収約370万円

+5%

住民税非課税

+2.7%

保険料

▲3,700億円

住民税非課税

(所得が一定以下)

+2.7%

加入者1人当たり

保険料軽減額(年額)

▲1,100円

~▲5,000円

実効給付率

▲0.62%

②各所得区分の細分化(2026年8月~、2027年8月~)

○各所得区分(住民税非課税を除く)を3区分に細分化し、それぞれ

の所得に応じて、自己負担上限額を引上げ

(激変緩和措置として2段階で引上げ)

(参考) 過去の見直しにおいても、協会けんぽ加入者の標準的な報酬月額の

25%となるように自己負担上限額を設定している。

<財政影響試算(粗い推計)>

(参考)

公費

▲1,600億円

国

▲1,100億円

地方

▲500億円

※ 上記は満年度ベースの数字

9