よむ、つかう、まなぶ。

資料6-1 事前分析表(案)(施策目標Ⅱ-4-1) (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html |

| 出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

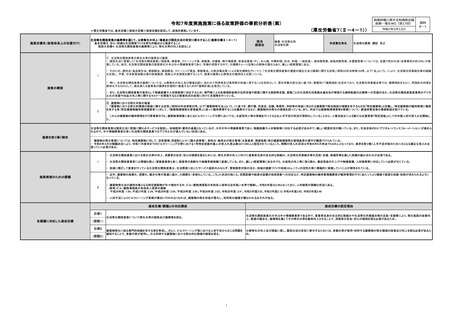

令和7年度実施施策に係る政策評価の事前分析表(案)

(厚生労働省7(Ⅱ-4-1))

*厚生労働省では、基本目標>施策大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。

施策目標名(政策体系上の位置付け)

生活衛生関係営業の振興等を通じて、公衆衛生の向上・増進及び国民生活の安定に寄与すること(施策目標Ⅱ-4-1)

基本目標Ⅱ:安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること

施策大目標4:生活衛生関係営業の振興等により、衛生水準の向上を図ること

担当

部局名

健康・生活衛生局

生活衛生課

作成責任者名

生活衛生課長 諏訪 克之

① 生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び振興

・ 国民生活に密着した「生活衛生関係営業」(理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、浴場業、興行場営業、飲食店営業(すし、めん類、中華料理、社交、料理、一般飲食)、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業)については、全国で約94万店(全事業所の約18%)が営

業している。他方、生活衛生関係営業の営業者の大半は中小零細事業者であり、市場が成熟する中で、大規模チェーン店等との競争の激化もあり、厳しい経営環境にある。

1

・ そのため、個別法(食品衛生法、理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法等)による衛生規制を行いつつ、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年法律第164号。以下「法」という。)により、生活衛生同業組合等の組織

化を促し、予算、日本政策金融公庫の政策融資、税制上の支援策を講ずることで、営業の振興と公衆衛生の維持向上を図っている。

・ 特に、生活衛生関係営業の振興については、公衆衛生の向上及び増進を図り、あわせて利用者及び使用者の利益に資することを目的として、厚生労働大臣は法に基づき、業種別に「振興指針」を定めており、生活衛生同業組合等では、振興指針をもとに、同指針の内容を

具体化するものとして、組合員たる営業者の振興を計画的に推進するための「振興計画」を策定している。

施策の概要

・ また、生活衛生関係営業の業界として物価高騰や人材確保等に対応するため、専門家による各種補助金等の活用支援や経営に関する相談等支援、業種ごとの生活衛生同業組合連合会が実施する価格転嫁の広報等への支援のほか、生活衛生関係営業営業者のデジタ

ル化の支援や収益力向上等に関するセミナーを実施するなど経営状況の改善に向けた支援等を行っている。

2

② 建築物における衛生対策の推進

・ 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)に基づき、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用途に供される建築物で相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、特定建築物の維持管理に権原

を有する者(特定建築物維持管理権原者)に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理することを義務付けるなど、建築物内の衛生の確保を図っている。また、同法では建築物清掃業等8業種について、都道府県知事の登録制度を設けている。

・ これらの建築物の維持管理を行う事業者のうち、建築物清掃業にあたるビルクリーニング分野においては、生産性向上等の取組を行ってもなお人手不足の状況が深刻化していることから、入管法改正による新たな在留資格「特定技能」としての外国人材の受入れを開始し

た。

生活衛生関係営業は国民生活に密接に関わるサービスを提供し、地域経済・雇用の基盤となっているが、大半が中小零細事業者であり、物価高騰や人材確保等に対応する必要がある中で、厳しい経営状況が続いている。また、社会全体のDX(デジタル・トランスフォーメーション)が進めら

れる中で、中小零細事業者の多い生活衛生関係営業ではデジタル化が進んでいない状況にある。

施策を取り巻く現状

・ 建築物の衛生管理については、特定建築物に対して、空気環境(浮遊粉じんや二酸化炭素等)、飲料水・雑用水の衛生管理(水質基準、残留塩素)等の建築物環境衛生管理基準の遵守が義務づけられている。

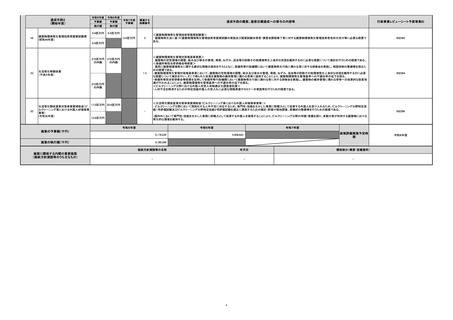

・ 令和6年3月の閣議決定により、令和11年度末までのビルクリーニング分野における1号特定技能外国人の受入れ見込数は37,000人と設定されているところ、実際の受入れ状況は令和6年6月時点で4,635人となっており、業界を取り巻く人手不足対策のためにさらなる適正な受入れを

図っていく必要がある。

・ 生活衛生関係営業における衛生水準の向上、消費者の安全・安心の確保を図るためには、衛生水準の向上に向けた営業者自身の自主的な取組み、生活衛生同業組合等の互助・支援、保健所等を通じた指導の組み合わせが必要である。

1

・ 生活衛生関係営業者には零細な個人・家族営業者も多く、経営者の高齢化や後継者確保難に直面している。また、厳しい経営環境にある中でも、生産性の向上等に取り組み、最低賃金の引上げや物価高騰、人材確保等に対応していく必要が生じている。

・ 地域に根ざして営業を行っている生活衛生関係営業は、生活需要に応じたサービス提供のみならず、買物弱者対策のほか、地域の健康づくりや地域コミュニティの活性化等に積極的に貢献していくことが期待されている。

・ 近年、建築物の高層化、深層化、複合化等が急速に進み、大規模化・多様化している。こうした状況の他にも、空調設備や給排水設備の技術革新への対応など、特定建築物の維持管理権限者が維持管理を行うにあたってより複雑で高度な知識・技術が求められるように

なっている。

施策実現のための課題

2

・ 建築物衛生法の適用対象となる特定建築物が年々増加する中、ビル・建物清掃員の有効求人倍率は近年高い水準で推移し、令和5年度は2.46となっており、人材確保が困難な状況にある。

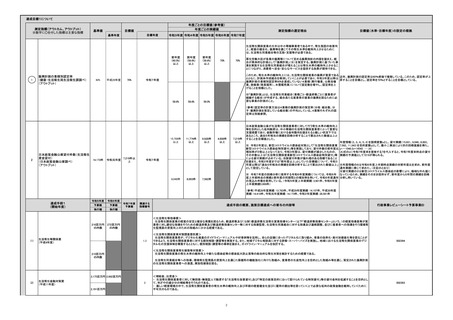

(参考)ビル・建物清掃員の有効求人倍率の推移

平成26年度:1.94、平成27年度:2.24、平成28年度:2.64、平成29年度:2.95、平成30年度:3.03、令和元年度:2.91、令和2年度2.05、令和3年度2.10、令和4年度2.65、令和5年度2.46

・ 人材不足によりビルクリーニング業務が適切に行われなくなれば、建築物の衛生状態が悪化し、利用者の健康が損なわれるおそれがある。

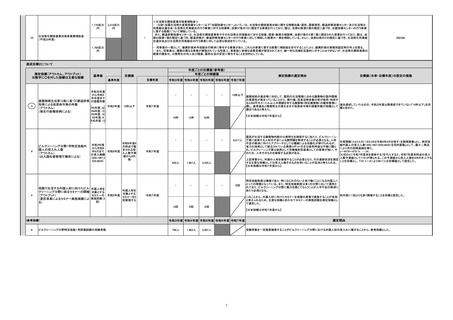

達成目標/課題との対応関係

達成目標の設定理由

目標1

各課題に対応した達成目標

生活衛生関係営業について衛生水準の確保及び振興等を図る。

生活衛生関係営業の大半は中小零細事業者である中で、営業者自身の自主的な取組みや生活衛生同業組合等の互助・支援等により、衛生施設の改善向

上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準を維持向上させることで、消費者の安全・安心の確保を図る必要があるため。

建築物衛生に係る専門的知識を有する者を育成し、さらに、ビルクリーニング業における人材不足から生じる問題を

緩和することで、多数の者が使用し、又は利用する建築物における衛生的な環境の確保を図る。

公衆衛生の向上及び増進に資し、国民生活の安定に寄与するためには、多数の者が使用・利用する建築物の衛生環境の改善及び向上を図る必要があるた

め。

(課題1)

目標2

(課題2)

1

(厚生労働省7(Ⅱ-4-1))

*厚生労働省では、基本目標>施策大目標>施策目標を設定して、政策を実施しています。

施策目標名(政策体系上の位置付け)

生活衛生関係営業の振興等を通じて、公衆衛生の向上・増進及び国民生活の安定に寄与すること(施策目標Ⅱ-4-1)

基本目標Ⅱ:安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること

施策大目標4:生活衛生関係営業の振興等により、衛生水準の向上を図ること

担当

部局名

健康・生活衛生局

生活衛生課

作成責任者名

生活衛生課長 諏訪 克之

① 生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び振興

・ 国民生活に密着した「生活衛生関係営業」(理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、浴場業、興行場営業、飲食店営業(すし、めん類、中華料理、社交、料理、一般飲食)、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業)については、全国で約94万店(全事業所の約18%)が営

業している。他方、生活衛生関係営業の営業者の大半は中小零細事業者であり、市場が成熟する中で、大規模チェーン店等との競争の激化もあり、厳しい経営環境にある。

1

・ そのため、個別法(食品衛生法、理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法等)による衛生規制を行いつつ、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年法律第164号。以下「法」という。)により、生活衛生同業組合等の組織

化を促し、予算、日本政策金融公庫の政策融資、税制上の支援策を講ずることで、営業の振興と公衆衛生の維持向上を図っている。

・ 特に、生活衛生関係営業の振興については、公衆衛生の向上及び増進を図り、あわせて利用者及び使用者の利益に資することを目的として、厚生労働大臣は法に基づき、業種別に「振興指針」を定めており、生活衛生同業組合等では、振興指針をもとに、同指針の内容を

具体化するものとして、組合員たる営業者の振興を計画的に推進するための「振興計画」を策定している。

施策の概要

・ また、生活衛生関係営業の業界として物価高騰や人材確保等に対応するため、専門家による各種補助金等の活用支援や経営に関する相談等支援、業種ごとの生活衛生同業組合連合会が実施する価格転嫁の広報等への支援のほか、生活衛生関係営業営業者のデジタ

ル化の支援や収益力向上等に関するセミナーを実施するなど経営状況の改善に向けた支援等を行っている。

2

② 建築物における衛生対策の推進

・ 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)に基づき、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用途に供される建築物で相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、特定建築物の維持管理に権原

を有する者(特定建築物維持管理権原者)に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理することを義務付けるなど、建築物内の衛生の確保を図っている。また、同法では建築物清掃業等8業種について、都道府県知事の登録制度を設けている。

・ これらの建築物の維持管理を行う事業者のうち、建築物清掃業にあたるビルクリーニング分野においては、生産性向上等の取組を行ってもなお人手不足の状況が深刻化していることから、入管法改正による新たな在留資格「特定技能」としての外国人材の受入れを開始し

た。

生活衛生関係営業は国民生活に密接に関わるサービスを提供し、地域経済・雇用の基盤となっているが、大半が中小零細事業者であり、物価高騰や人材確保等に対応する必要がある中で、厳しい経営状況が続いている。また、社会全体のDX(デジタル・トランスフォーメーション)が進めら

れる中で、中小零細事業者の多い生活衛生関係営業ではデジタル化が進んでいない状況にある。

施策を取り巻く現状

・ 建築物の衛生管理については、特定建築物に対して、空気環境(浮遊粉じんや二酸化炭素等)、飲料水・雑用水の衛生管理(水質基準、残留塩素)等の建築物環境衛生管理基準の遵守が義務づけられている。

・ 令和6年3月の閣議決定により、令和11年度末までのビルクリーニング分野における1号特定技能外国人の受入れ見込数は37,000人と設定されているところ、実際の受入れ状況は令和6年6月時点で4,635人となっており、業界を取り巻く人手不足対策のためにさらなる適正な受入れを

図っていく必要がある。

・ 生活衛生関係営業における衛生水準の向上、消費者の安全・安心の確保を図るためには、衛生水準の向上に向けた営業者自身の自主的な取組み、生活衛生同業組合等の互助・支援、保健所等を通じた指導の組み合わせが必要である。

1

・ 生活衛生関係営業者には零細な個人・家族営業者も多く、経営者の高齢化や後継者確保難に直面している。また、厳しい経営環境にある中でも、生産性の向上等に取り組み、最低賃金の引上げや物価高騰、人材確保等に対応していく必要が生じている。

・ 地域に根ざして営業を行っている生活衛生関係営業は、生活需要に応じたサービス提供のみならず、買物弱者対策のほか、地域の健康づくりや地域コミュニティの活性化等に積極的に貢献していくことが期待されている。

・ 近年、建築物の高層化、深層化、複合化等が急速に進み、大規模化・多様化している。こうした状況の他にも、空調設備や給排水設備の技術革新への対応など、特定建築物の維持管理権限者が維持管理を行うにあたってより複雑で高度な知識・技術が求められるように

なっている。

施策実現のための課題

2

・ 建築物衛生法の適用対象となる特定建築物が年々増加する中、ビル・建物清掃員の有効求人倍率は近年高い水準で推移し、令和5年度は2.46となっており、人材確保が困難な状況にある。

(参考)ビル・建物清掃員の有効求人倍率の推移

平成26年度:1.94、平成27年度:2.24、平成28年度:2.64、平成29年度:2.95、平成30年度:3.03、令和元年度:2.91、令和2年度2.05、令和3年度2.10、令和4年度2.65、令和5年度2.46

・ 人材不足によりビルクリーニング業務が適切に行われなくなれば、建築物の衛生状態が悪化し、利用者の健康が損なわれるおそれがある。

達成目標/課題との対応関係

達成目標の設定理由

目標1

各課題に対応した達成目標

生活衛生関係営業について衛生水準の確保及び振興等を図る。

生活衛生関係営業の大半は中小零細事業者である中で、営業者自身の自主的な取組みや生活衛生同業組合等の互助・支援等により、衛生施設の改善向

上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準を維持向上させることで、消費者の安全・安心の確保を図る必要があるため。

建築物衛生に係る専門的知識を有する者を育成し、さらに、ビルクリーニング業における人材不足から生じる問題を

緩和することで、多数の者が使用し、又は利用する建築物における衛生的な環境の確保を図る。

公衆衛生の向上及び増進に資し、国民生活の安定に寄与するためには、多数の者が使用・利用する建築物の衛生環境の改善及び向上を図る必要があるた

め。

(課題1)

目標2

(課題2)

1