よむ、つかう、まなぶ。

【資料1】第4回検討会における主な御意見について (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53883.html |

| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第5回 3/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

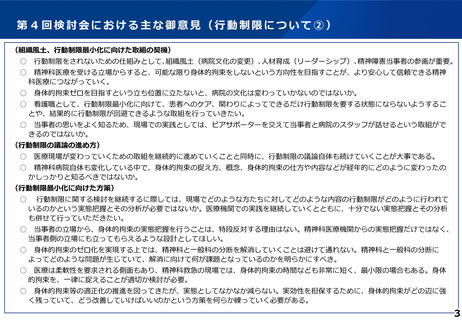

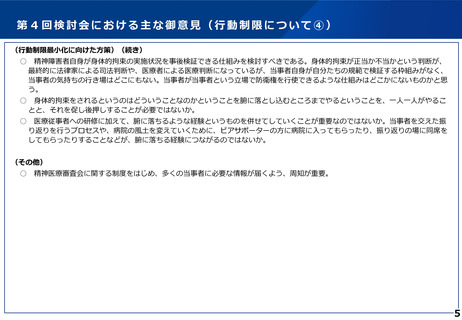

第4回検討会における主な御意見(行動制限について②)

(組織風土、行動制限最小化に向けた取組の契機)

○

○

○

行動制限をされないための仕組みとして、組織風土(病院文化の変更)、人材育成(リーダーシップ)、精神障害当事者の参画が重要。

精神科医療を受ける立場からすると、可能な限り身体的拘束をしないという方向性を目指すことが、より安心して信頼できる精神

科医療につながっていく。

身体的拘束ゼロを目指すという立ち位置に立たないと、病院の文化は変わっていかないのではないか。

○

看護職として、行動制限最小化に向けて、患者へのケア、関わりによってできるだけ行動制限を要する状態にならないようするこ

とや、結果的に行動制限が回避できるような取組を行っていきたい。

○

当事者の思いをよく知るため、現場での実践としては、ピアサポーターを交えて当事者と病院のスタッフが話せるという取組がで

きるのではないか。

(行動制限の議論の進め方)

○

医療現場が変わっていくための取組を継続的に進めていくことと同時に、行動制限の議論自体も続けていくことが大事である。

○ 精神科病院自体も変化している中で、身体的拘束の捉え方、概念、身体的拘束の仕方や内容などが経年的にどのように変わったの

かしっかりと知るべきではないか。

(行動制限最小化に向けた方策)

○

行動制限に関する検討を継続するに際しては、現場でどのような方たちに対してどのような内容の行動制限がどのように行われて

いるのかという実態把握とその分析が必要ではないか。医療機関での実践を継続していくとともに、十分でない実態把握とその分析

も併せて行っていただきたい。

○ 当事者の立場から、身体的拘束の実態把握を行うことは、特段反対する理由はない。精神科医療機関からの実態把握だけではなく、

当事者側の立場にも立ってもらえるような設計としてほしい。

○

身体的拘束のゼロ化を実現する上では、精神科と一般科の分断を解消していくことは避けて通れない。精神科と一般科の分断に

よってどのような問題が生じていて、解消に向けて何が課題となっているのかを明らかにすべき。

○

医療は柔軟性を要求される側面もあり、精神科救急の現場では、身体的拘束の時間なども非常に短く、最小限の場合もある。身体

的拘束を、一律に捉えることが適切か検討が必要。

○ 身体的拘束等の適正化の推進を図ってきたが、実態としてなかなか減らない。実効性を担保するために、身体的拘束がどの辺に強

く残っていて、どう改善していけばいいのかという方策を何らか練っていく必要がある。

3

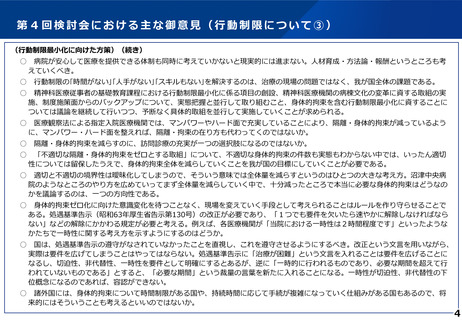

(組織風土、行動制限最小化に向けた取組の契機)

○

○

○

行動制限をされないための仕組みとして、組織風土(病院文化の変更)、人材育成(リーダーシップ)、精神障害当事者の参画が重要。

精神科医療を受ける立場からすると、可能な限り身体的拘束をしないという方向性を目指すことが、より安心して信頼できる精神

科医療につながっていく。

身体的拘束ゼロを目指すという立ち位置に立たないと、病院の文化は変わっていかないのではないか。

○

看護職として、行動制限最小化に向けて、患者へのケア、関わりによってできるだけ行動制限を要する状態にならないようするこ

とや、結果的に行動制限が回避できるような取組を行っていきたい。

○

当事者の思いをよく知るため、現場での実践としては、ピアサポーターを交えて当事者と病院のスタッフが話せるという取組がで

きるのではないか。

(行動制限の議論の進め方)

○

医療現場が変わっていくための取組を継続的に進めていくことと同時に、行動制限の議論自体も続けていくことが大事である。

○ 精神科病院自体も変化している中で、身体的拘束の捉え方、概念、身体的拘束の仕方や内容などが経年的にどのように変わったの

かしっかりと知るべきではないか。

(行動制限最小化に向けた方策)

○

行動制限に関する検討を継続するに際しては、現場でどのような方たちに対してどのような内容の行動制限がどのように行われて

いるのかという実態把握とその分析が必要ではないか。医療機関での実践を継続していくとともに、十分でない実態把握とその分析

も併せて行っていただきたい。

○ 当事者の立場から、身体的拘束の実態把握を行うことは、特段反対する理由はない。精神科医療機関からの実態把握だけではなく、

当事者側の立場にも立ってもらえるような設計としてほしい。

○

身体的拘束のゼロ化を実現する上では、精神科と一般科の分断を解消していくことは避けて通れない。精神科と一般科の分断に

よってどのような問題が生じていて、解消に向けて何が課題となっているのかを明らかにすべき。

○

医療は柔軟性を要求される側面もあり、精神科救急の現場では、身体的拘束の時間なども非常に短く、最小限の場合もある。身体

的拘束を、一律に捉えることが適切か検討が必要。

○ 身体的拘束等の適正化の推進を図ってきたが、実態としてなかなか減らない。実効性を担保するために、身体的拘束がどの辺に強

く残っていて、どう改善していけばいいのかという方策を何らか練っていく必要がある。

3