よむ、つかう、まなぶ。

総-3ー2最適使用推進GLが策定された医薬品の保険適用上の留意事項について[145KB] (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

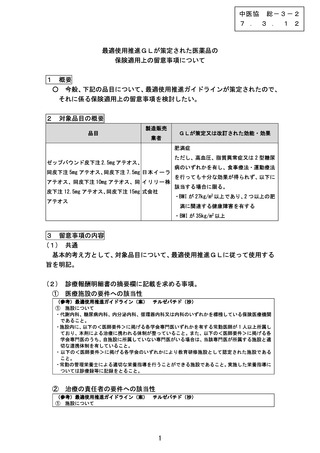

・高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに肥満症の病態、経過と予後、診断、治療(参考:高血圧

治療ガイドライン、動脈硬化性疾患予防ガイドライン又は糖尿病診療ガイドライン及び肥満症診療

ガイドライン、肥満症の総合的治療ガイド)を熟知し、本剤についての十分な知識を有している医

師(以下の<医師要件>参照)の指導のもとで本剤の処方が可能な医療機関であること。

・以下の<医師要件>に掲げる各学会のいずれかにより教育研修施設として認定された施設である

こと。

<医師要件>

以下の基準を満たすこと。

➢

医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに

肥満症の診療に5年以上の臨床経験を有していること。

又は

医師免許取得後、満7年以上の臨床経験を有し、そのうち5年以上は高血圧、脂質異常又は

2型糖尿病並びに肥満症の臨床研修を行っていること。

➢

高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病を有する肥満症の診療に関連する以下のいずれかの学会

の専門医を有していること。

・日本内分泌学会(注 1)

・日本糖尿病学会(注 1)

・日本循環器学会

なお、日本肥満学会の専門医を有していることが望ましい。

(注 1)日本内分泌学会又は日本糖尿病学会の専門医には、両学会が認定する専門医(内分

泌代謝・糖尿病内科専門医)も含まれる。

③ 投与対象となる患者要件への該当性

(参考)最適使用推進ガイドライン(案) チルゼパチド(抄)

5.投与対象となる患者

【患者選択について】

投与の要否の判断にあたっては、以下のすべてを満たす肥満症患者であることを確認する。

・ 最新の診療ガイドラインの診断基準に基づき、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれか1

つ以上の診断がなされ、かつ以下を満たす患者であること。

・ BMI が 27kg/m2 以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害(注2)を有する。

・ BMI が 35kg/m2 以上

(注2)肥満症に関する健康障害

(1)耐糖能障害(2 型糖尿病・耐糖能異常など)

(2)脂質異常症(3)高血圧

(4)高尿酸血症・痛風(5)冠動脈疾患(6)脳梗塞(7)非アルコール性脂肪性肝疾患

(8)月経異常・不妊(9)閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群

(10)運動器疾患(11)肥満関連腎臓病

・ 高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに肥満症に関する最新の診療ガイドラインを参考に、適

切な食事療法・運動療法に係る治療計画を作成し、本剤を投与する施設において当該計画に基づく

治療を6ヵ月以上実施しても、十分な効果が得られない患者であること。また、食事療法について、

この間に2ヵ月に1回以上の頻度で管理栄養士による栄養指導を受けた患者であること。なお、食

事療法・運動療法に関しては、患者自身による記録を確認する等により必要な対応が実施できてい

ることを確認し、必要な内容を管理記録等に記録すること。

・ 本剤を投与する施設において合併している高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病に対して薬物療法

を含む適切な治療が行われている患者であること。本剤で治療を始める前に高血圧、脂質異常症又

は2型糖尿病のいずれか1つ以上に対して適切に薬物療法が行われている患者であること。

④ 投与継続の判断

(参考)最適使用推進ガイドライン(案) チルゼパチド(抄)

5.投与対象となる患者

【投与の継続・中止について】

・ 高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに肥満症に関する最新の診療ガイドライン等を参考に、

本剤投与中も適切な食事療法・運動療法を継続するとともに、2ヵ月に1回以上の頻度で管理栄養

士による栄養指導を受けたことが管理記録等で確認できること。

2

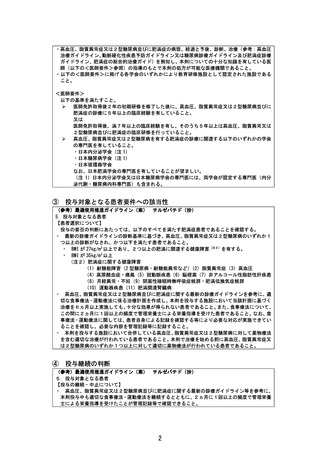

治療ガイドライン、動脈硬化性疾患予防ガイドライン又は糖尿病診療ガイドライン及び肥満症診療

ガイドライン、肥満症の総合的治療ガイド)を熟知し、本剤についての十分な知識を有している医

師(以下の<医師要件>参照)の指導のもとで本剤の処方が可能な医療機関であること。

・以下の<医師要件>に掲げる各学会のいずれかにより教育研修施設として認定された施設である

こと。

<医師要件>

以下の基準を満たすこと。

➢

医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに

肥満症の診療に5年以上の臨床経験を有していること。

又は

医師免許取得後、満7年以上の臨床経験を有し、そのうち5年以上は高血圧、脂質異常又は

2型糖尿病並びに肥満症の臨床研修を行っていること。

➢

高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病を有する肥満症の診療に関連する以下のいずれかの学会

の専門医を有していること。

・日本内分泌学会(注 1)

・日本糖尿病学会(注 1)

・日本循環器学会

なお、日本肥満学会の専門医を有していることが望ましい。

(注 1)日本内分泌学会又は日本糖尿病学会の専門医には、両学会が認定する専門医(内分

泌代謝・糖尿病内科専門医)も含まれる。

③ 投与対象となる患者要件への該当性

(参考)最適使用推進ガイドライン(案) チルゼパチド(抄)

5.投与対象となる患者

【患者選択について】

投与の要否の判断にあたっては、以下のすべてを満たす肥満症患者であることを確認する。

・ 最新の診療ガイドラインの診断基準に基づき、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれか1

つ以上の診断がなされ、かつ以下を満たす患者であること。

・ BMI が 27kg/m2 以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害(注2)を有する。

・ BMI が 35kg/m2 以上

(注2)肥満症に関する健康障害

(1)耐糖能障害(2 型糖尿病・耐糖能異常など)

(2)脂質異常症(3)高血圧

(4)高尿酸血症・痛風(5)冠動脈疾患(6)脳梗塞(7)非アルコール性脂肪性肝疾患

(8)月経異常・不妊(9)閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群

(10)運動器疾患(11)肥満関連腎臓病

・ 高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに肥満症に関する最新の診療ガイドラインを参考に、適

切な食事療法・運動療法に係る治療計画を作成し、本剤を投与する施設において当該計画に基づく

治療を6ヵ月以上実施しても、十分な効果が得られない患者であること。また、食事療法について、

この間に2ヵ月に1回以上の頻度で管理栄養士による栄養指導を受けた患者であること。なお、食

事療法・運動療法に関しては、患者自身による記録を確認する等により必要な対応が実施できてい

ることを確認し、必要な内容を管理記録等に記録すること。

・ 本剤を投与する施設において合併している高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病に対して薬物療法

を含む適切な治療が行われている患者であること。本剤で治療を始める前に高血圧、脂質異常症又

は2型糖尿病のいずれか1つ以上に対して適切に薬物療法が行われている患者であること。

④ 投与継続の判断

(参考)最適使用推進ガイドライン(案) チルゼパチド(抄)

5.投与対象となる患者

【投与の継続・中止について】

・ 高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに肥満症に関する最新の診療ガイドライン等を参考に、

本剤投与中も適切な食事療法・運動療法を継続するとともに、2ヵ月に1回以上の頻度で管理栄養

士による栄養指導を受けたことが管理記録等で確認できること。

2