よむ、つかう、まなぶ。

資料1-8 「向精神薬が自動車の運転技能に及ぼす影響の評価方法に関するガイドライン」の補遺について[361KB] (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53729.html |

| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和6年度第3回 3/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

非臨床試験及び臨床試験の情報を収集し、影響の程度を判定することが重要である。

運転技能影響評価ガイドラインは、ガイドラインで示した全ての臨床試験を実施する

のではなく、段階的に評価することにより以後の試験の必要性を検討することを示し

ている。試験の実施の必要性と実施する場合の評価方法は、当該ガイドラインを参照し

計画する。

向精神薬による神経系障害に関連する有害事象(傾眠や鎮静等)は、投与初期や増量時

に発現しやすい。このため、臨床試験の全般において、自動車運転に影響する有害事象

の発現時期、持続期間や耐性の有無等の時間的関係を評価し、投与初期等の一部の期間

で発現する事象か、又は投与中に持続的に発現する事象であるのか等を検討する。

臨床的に意味のある自動車の運転技能への影響は、自動車運転試験により評価するこ

とがある。集積された情報から自動車の運転技能への影響が示唆され自動車運転試験

を実施する場合は、臨床的に意味のある影響の有無とこの影響の持続性を評価する。

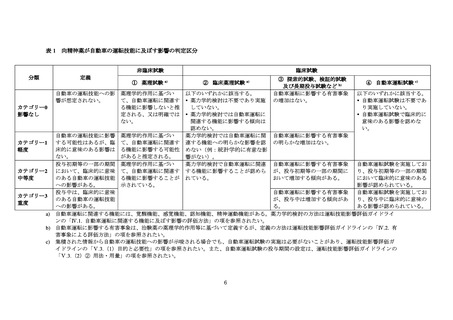

III. 自動車の運転技能に及ぼす影響の判定

向精神薬が自動車の運転技能に及ぼす影響の程度は、臨床的に意味のある影響の有無と

この影響の持続性により 4 つに区分できる(表 1、

「Ⅱ. 自動車の運転技能に対する影響の判

定に関する基本的考え方」の項参照)

。非臨床試験及び臨床試験による評価方法、そして有

害事象の定義は、運転技能影響評価ガイドラインを参照されたい。

「カテゴリー0:影響なし」は、治験薬の薬理学的作用から自動車の運転技能に及ぼす影

響はないと考えられる場合、又は薬理学的作用から自動車の運転技能に及ぼす影響は明確

ではなく臨床薬理試験等での自動車運転に関連する機能(覚醒機能、感覚機能、認知機能、

精神運動機能)に影響する傾向は認められない場合である。

「カテゴリー1:軽度」は、治験薬の薬理学的作用から自動車の運転技能に影響する可能

性はあるが、自動車運転に関連する機能(覚醒機能、感覚機能、認知機能、精神運動機能)

への明らかな影響がなく、臨床的に意味のある自動車の運転技能への影響がないと考えら

れる場合である。例えば、臨床薬理試験等での薬力学的検討により自動車運転に関連する機

能に統計学的に有意な影響は認められず、治験薬の投与により自動車運転に影響する有害

事象が増加する傾向は認められない場合などである。

「カテゴリー2:中等度」は、治験薬の投与初期等の一部の期間において、臨床的に意味

のある自動車の運転技能への影響がある場合である。

「カテゴリー3:重度」は、治験薬の投与中は、投与初期等の一部の期間に限らず臨床的

に意味のある自動車の運転技能への影響が持続する場合である。

自動車運転試験により、臨床的に意味のある自動車の運転技能への影響を検討する場合

4

運転技能影響評価ガイドラインは、ガイドラインで示した全ての臨床試験を実施する

のではなく、段階的に評価することにより以後の試験の必要性を検討することを示し

ている。試験の実施の必要性と実施する場合の評価方法は、当該ガイドラインを参照し

計画する。

向精神薬による神経系障害に関連する有害事象(傾眠や鎮静等)は、投与初期や増量時

に発現しやすい。このため、臨床試験の全般において、自動車運転に影響する有害事象

の発現時期、持続期間や耐性の有無等の時間的関係を評価し、投与初期等の一部の期間

で発現する事象か、又は投与中に持続的に発現する事象であるのか等を検討する。

臨床的に意味のある自動車の運転技能への影響は、自動車運転試験により評価するこ

とがある。集積された情報から自動車の運転技能への影響が示唆され自動車運転試験

を実施する場合は、臨床的に意味のある影響の有無とこの影響の持続性を評価する。

III. 自動車の運転技能に及ぼす影響の判定

向精神薬が自動車の運転技能に及ぼす影響の程度は、臨床的に意味のある影響の有無と

この影響の持続性により 4 つに区分できる(表 1、

「Ⅱ. 自動車の運転技能に対する影響の判

定に関する基本的考え方」の項参照)

。非臨床試験及び臨床試験による評価方法、そして有

害事象の定義は、運転技能影響評価ガイドラインを参照されたい。

「カテゴリー0:影響なし」は、治験薬の薬理学的作用から自動車の運転技能に及ぼす影

響はないと考えられる場合、又は薬理学的作用から自動車の運転技能に及ぼす影響は明確

ではなく臨床薬理試験等での自動車運転に関連する機能(覚醒機能、感覚機能、認知機能、

精神運動機能)に影響する傾向は認められない場合である。

「カテゴリー1:軽度」は、治験薬の薬理学的作用から自動車の運転技能に影響する可能

性はあるが、自動車運転に関連する機能(覚醒機能、感覚機能、認知機能、精神運動機能)

への明らかな影響がなく、臨床的に意味のある自動車の運転技能への影響がないと考えら

れる場合である。例えば、臨床薬理試験等での薬力学的検討により自動車運転に関連する機

能に統計学的に有意な影響は認められず、治験薬の投与により自動車運転に影響する有害

事象が増加する傾向は認められない場合などである。

「カテゴリー2:中等度」は、治験薬の投与初期等の一部の期間において、臨床的に意味

のある自動車の運転技能への影響がある場合である。

「カテゴリー3:重度」は、治験薬の投与中は、投与初期等の一部の期間に限らず臨床的

に意味のある自動車の運転技能への影響が持続する場合である。

自動車運転試験により、臨床的に意味のある自動車の運転技能への影響を検討する場合

4