よむ、つかう、まなぶ。

資料2:両立支援モデル事業 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27052.html |

| 出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

循環器病の患者に対する治療と仕事の両立支援モデル事業

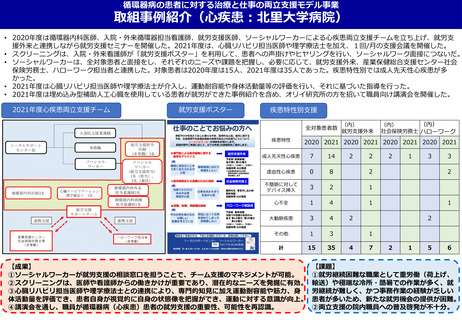

取組事例紹介(心疾患:北里大学病院)

• 2020年度は循環器内科医師、入院・外来循環器担当看護師、就労支援医師、ソーシャルワーカーによる心疾患両立支援チームを立ち上げ、就労支

援外来と連携しながら就労支援セミナーを開催した。2021年度は、心臓リハビリ担当医師や理学療法士を加え、1回/月の支援会議を開催した。

• スクリーニングは、入院・外来看護師が「就労支援ポスター」を利用して、患者への声掛けやヒヤリングを行い、ソーシャルワーク面接につないだ。

• ソーシャルワーカーは、全対象患者と面接をし、それぞれのニーズや課題を把握し、必要に応じて、就労支援外来、産業保健総合支援センター社会

保険労務士、ハローワーク担当者と連携した。対象患者は2020年度は15人、2021年度は35人であった。疾患特性別では成人先天性心疾患が多

かった。

• 2021年度は心臓リハビリ担当医師や理学療法士が介入し、運動耐容能や身体活動量等の評価を行い、それに基づいた指導を行った。

• 2021年度は埋め込み型補助人工心臓を使用している患者が就労ができた事例紹介を含め、オリイ研究所の方を招いて職員向け講演会を開催した。

2021年度心疾患両立支援チーム

就労支援ポスター

疾患特性別支援

仕事のことでお悩みの方へ

病気やけがを抱えて生じた様々な不安、経済的な心配、就労に関する

不安、社会保障や社会福祉制度の活用方法などのお困りごとについて

ソーシャルワーカーが相談をお受けします。

相談内容やご希望に応じて、以下の外来/出張相談をご案内します。

●専門医による就労継続に関する

医学的アドバイス

(例)

職場に病気のことを

うまく伝えられるか

心配

就労支援外来

職場復帰にあたり

準備をしたい

予約制(保険診療)

毎月第2・第4火曜日

13:00~、14:00~、15:00~

相談時間 30分程度

※当院通院患者のみ対象

書類作成時には費用負担が

別途発生します

●就労継続または退職のための相談

社会保険労務士

(例)

治療でたびたび

休みが必要

解雇が心配

随時対応 事前申し込み制

無料相談

相談時間 50分程度

仕事を休みすぎて

お金が心配

ハローワーク相談員

●就職、転職、再就職の相談

(例)

今の仕事を続けるの

は難しい

転職を考えている

第2部

病気になって仕事

を辞めてしまった

再就職したい

予約制 無料相談

当院での相談は初回のみ

毎月 第2火曜日、第4木曜日

第5水曜日

13:00~、14:00~、15:00~

相談時間 50分程度

相談

無料

相談をご希望の方は、下記にお電話いただくか、直接お越しください

全対象患者数

疾患特性

(内)

就労支援外来

(内)

(内)

社会保険労務士 ハローワーク

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

成人先天性心疾患

7

14

2

2

虚血性心疾患

0

8

2

不整脈に対して

デバイス挿入

3

2

1

心不全

1

4

1

大動脈疾患

3

4

その他

1

3

計

15

35

2

1

3

3

2

1

2

2

1

トータルサポートセンター ソーシャルワーカー

TEL 042-778-8438(直通)

受付時間 月~金 8:30~17:00

土 8:30~12:00(第2・第4の土曜日はお休みです)

【成果】

①ソーシャルワーカーが就労支援の相談窓口を担うことで、チーム支援のマネジメントが可能。

②スクリーニングは、医師や看護師からの働きかけが重要であり、潜在的なニーズを発掘に有効。

③心臓リハビリ担当医師や理学療法士との連携により、専門的知見に加え運動耐容能や筋力、身

体活動量を評価でき、患者自身が視覚的に自身の状態像を把握ができ、運動に対する意識が向上。

④講演会を通し、職員が循環器病(心疾患)患者の就労支援の重要性、可能性を再認識。

4

7

2

1

5

6

【課題】

①就労継続困難な職業として重労働(荷上げ、

輸送)や極端な冷所・酷暑での作業が多く、就

労継続が難しく、かつ事務作業の経験が乏しい

患者が多いため、新たな就労機会の提供が困難。

②両立支援の院内職員への普及啓発が不十分。

取組事例紹介(心疾患:北里大学病院)

• 2020年度は循環器内科医師、入院・外来循環器担当看護師、就労支援医師、ソーシャルワーカーによる心疾患両立支援チームを立ち上げ、就労支

援外来と連携しながら就労支援セミナーを開催した。2021年度は、心臓リハビリ担当医師や理学療法士を加え、1回/月の支援会議を開催した。

• スクリーニングは、入院・外来看護師が「就労支援ポスター」を利用して、患者への声掛けやヒヤリングを行い、ソーシャルワーク面接につないだ。

• ソーシャルワーカーは、全対象患者と面接をし、それぞれのニーズや課題を把握し、必要に応じて、就労支援外来、産業保健総合支援センター社会

保険労務士、ハローワーク担当者と連携した。対象患者は2020年度は15人、2021年度は35人であった。疾患特性別では成人先天性心疾患が多

かった。

• 2021年度は心臓リハビリ担当医師や理学療法士が介入し、運動耐容能や身体活動量等の評価を行い、それに基づいた指導を行った。

• 2021年度は埋め込み型補助人工心臓を使用している患者が就労ができた事例紹介を含め、オリイ研究所の方を招いて職員向け講演会を開催した。

2021年度心疾患両立支援チーム

就労支援ポスター

疾患特性別支援

仕事のことでお悩みの方へ

病気やけがを抱えて生じた様々な不安、経済的な心配、就労に関する

不安、社会保障や社会福祉制度の活用方法などのお困りごとについて

ソーシャルワーカーが相談をお受けします。

相談内容やご希望に応じて、以下の外来/出張相談をご案内します。

●専門医による就労継続に関する

医学的アドバイス

(例)

職場に病気のことを

うまく伝えられるか

心配

就労支援外来

職場復帰にあたり

準備をしたい

予約制(保険診療)

毎月第2・第4火曜日

13:00~、14:00~、15:00~

相談時間 30分程度

※当院通院患者のみ対象

書類作成時には費用負担が

別途発生します

●就労継続または退職のための相談

社会保険労務士

(例)

治療でたびたび

休みが必要

解雇が心配

随時対応 事前申し込み制

無料相談

相談時間 50分程度

仕事を休みすぎて

お金が心配

ハローワーク相談員

●就職、転職、再就職の相談

(例)

今の仕事を続けるの

は難しい

転職を考えている

第2部

病気になって仕事

を辞めてしまった

再就職したい

予約制 無料相談

当院での相談は初回のみ

毎月 第2火曜日、第4木曜日

第5水曜日

13:00~、14:00~、15:00~

相談時間 50分程度

相談

無料

相談をご希望の方は、下記にお電話いただくか、直接お越しください

全対象患者数

疾患特性

(内)

就労支援外来

(内)

(内)

社会保険労務士 ハローワーク

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

成人先天性心疾患

7

14

2

2

虚血性心疾患

0

8

2

不整脈に対して

デバイス挿入

3

2

1

心不全

1

4

1

大動脈疾患

3

4

その他

1

3

計

15

35

2

1

3

3

2

1

2

2

1

トータルサポートセンター ソーシャルワーカー

TEL 042-778-8438(直通)

受付時間 月~金 8:30~17:00

土 8:30~12:00(第2・第4の土曜日はお休みです)

【成果】

①ソーシャルワーカーが就労支援の相談窓口を担うことで、チーム支援のマネジメントが可能。

②スクリーニングは、医師や看護師からの働きかけが重要であり、潜在的なニーズを発掘に有効。

③心臓リハビリ担当医師や理学療法士との連携により、専門的知見に加え運動耐容能や筋力、身

体活動量を評価でき、患者自身が視覚的に自身の状態像を把握ができ、運動に対する意識が向上。

④講演会を通し、職員が循環器病(心疾患)患者の就労支援の重要性、可能性を再認識。

4

7

2

1

5

6

【課題】

①就労継続困難な職業として重労働(荷上げ、

輸送)や極端な冷所・酷暑での作業が多く、就

労継続が難しく、かつ事務作業の経験が乏しい

患者が多いため、新たな就労機会の提供が困難。

②両立支援の院内職員への普及啓発が不十分。