よむ、つかう、まなぶ。

資料2:両立支援モデル事業 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27052.html |

| 出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

循環器病の患者に対する治療と仕事の両立支援モデル事業

取組事例紹介(脳卒中:東京湾岸リハビリテーション病院)

② 就労支援チーム(就労支援Co配置)/ 自動車運転チーム立ち上げ

情報共有ツールの活用

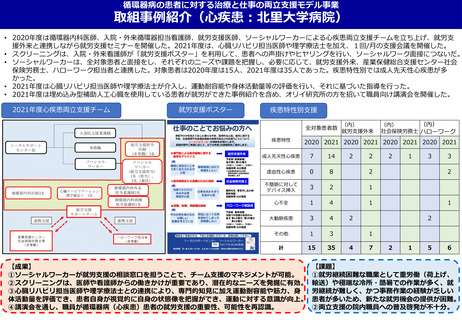

①就労支援対象者スクリーニングと介入フロー作成

アンケート調査に基づく就労・非就労関連因子の分析研究

発症前就労者における退院後就労・非就労に関連する因子を入院時データより解析

し、就労支援対象者の入院時スクリーニングとフロー作成に活用した。

FIM運動合計

50点以上

入院時

スクリーニング

No

Yes

失語症有無

有

無

FIM合計点

失語症有無で

3区分に分類

区分A

FIM 認知合計

25点以上

就労支援チーム

就労担当Dr, MSW

就労支援Co (PT/OT/ST)

No

Yes

区分B

区分C

生活能力(ADL・IADL)向上、在宅復帰に向けたトレーニング

無

区分に応じて

就労支援Coが

支援シート作成

就労支援シートの作成

早期に就労状況の情報収集

失語症の評価

就労意欲

その見込み

就労支援シートの作成

復職に向けた課題整理

経過に応じて

支援方法検討

有

職務内容に応じた職リハ

復職に向けた確認事項

職場・産業医との協議

・雇用形態、配置転換、勤務開始時期、休職期間

・診断書の作成 ・身体障害者手帳の申請 など

各病棟・外来にリハ専門職による就労支援コーディネーター(Co)を配置し、就労支援

担当Dr/MSW、Coで構成される就労支援チームが、臨床担当チームの就労支援をサ

ポートする仕組みを導入。職業情報収集票・機能能力評価票など情報共有ツールを

導入し、外来までのシームレスな情報伝達と、支援チームとの情報共有に活用した。

自動車運転再開希望者に、運転チームによる運転能力評価を行う仕組み作りも行った。

紹介検討

他機関の紹介

・ハローワーク

・障害者職業センター

・宿泊型自立訓練施設

など

入院担当

チーム

役割

・モニタリング(リハ進捗確認)

隔週で個別ミーティング

・職業評価訓練・就労支援方法の提言

・支援機関への紹介提言

・事業所への情報提供内容の助言

自動車運転

チーム

運転評価依頼

(DS*/神経心理検査)

③医療者向けの教育・啓発活動

情報共有ツール

・職業情報収集票

・機能・能力評価票

就労支援対象者

事業所(職場)

外来担当

チーム

*DS: ドライビング

シミュレーター

●「就労支援ガイド」「高次脳機能障害職リハガイド」などの手引き作成

● 職員向け就労支援研修会実施

各支援機関や就労支援に利用可能な制度の概要、自動車運転などの知識を盛り込んだ

「就労支援ガイド」、復職で問題となりやすい「高次脳機能障害患者の職リハガイ

ド」などの手引きを作成した。また事例紹介などを通じた職員向け研修会を開催し、

病院全体における就労支援の意識づけや支援の質向上をはかった。

[成果]

① 入院時に就労可能性をスクリーニングするフローの導入により、臨床チーム・支援チームが共通認識をもって支援候補者を把握できるようになった。

② 就労支援チームによる定期的な支援対象者のモニタリングと臨床チームへの助言、情報共有ツールの導入により、復職へ向けた課題の整理・適切なタイミングでの職業

能力評価訓練・シームレスな外来への情報伝達が可能となり、担当チームの就労支援の質向上が得られた。

③ 高次脳機能障害患者で難しいケースを、障害者職業センターなどの支援施設へ適切なタイミングで紹介検討する事例が増加した。

④ 医療者向けガイドや教育研修により、病院全体の就労支援への意識向上が得られ、ワークサンプル幕張版(MWS)などを活用した職業評価訓練・DSを活用した運転評

価を積極的に行う風土形成につながった。

[課題]

入院早期の事業所からの情報収集のあり方検討や、患者家族のニーズへのより具体的な対応方法の検討、患者向けのわかりやすいガイド作成などが今後の課題である。

また、高次脳機能障害者への対応も可能な移行支援事業所などの情報収集、紹介事例の蓄積などもさらなる課題である。

取組事例紹介(脳卒中:東京湾岸リハビリテーション病院)

② 就労支援チーム(就労支援Co配置)/ 自動車運転チーム立ち上げ

情報共有ツールの活用

①就労支援対象者スクリーニングと介入フロー作成

アンケート調査に基づく就労・非就労関連因子の分析研究

発症前就労者における退院後就労・非就労に関連する因子を入院時データより解析

し、就労支援対象者の入院時スクリーニングとフロー作成に活用した。

FIM運動合計

50点以上

入院時

スクリーニング

No

Yes

失語症有無

有

無

FIM合計点

失語症有無で

3区分に分類

区分A

FIM 認知合計

25点以上

就労支援チーム

就労担当Dr, MSW

就労支援Co (PT/OT/ST)

No

Yes

区分B

区分C

生活能力(ADL・IADL)向上、在宅復帰に向けたトレーニング

無

区分に応じて

就労支援Coが

支援シート作成

就労支援シートの作成

早期に就労状況の情報収集

失語症の評価

就労意欲

その見込み

就労支援シートの作成

復職に向けた課題整理

経過に応じて

支援方法検討

有

職務内容に応じた職リハ

復職に向けた確認事項

職場・産業医との協議

・雇用形態、配置転換、勤務開始時期、休職期間

・診断書の作成 ・身体障害者手帳の申請 など

各病棟・外来にリハ専門職による就労支援コーディネーター(Co)を配置し、就労支援

担当Dr/MSW、Coで構成される就労支援チームが、臨床担当チームの就労支援をサ

ポートする仕組みを導入。職業情報収集票・機能能力評価票など情報共有ツールを

導入し、外来までのシームレスな情報伝達と、支援チームとの情報共有に活用した。

自動車運転再開希望者に、運転チームによる運転能力評価を行う仕組み作りも行った。

紹介検討

他機関の紹介

・ハローワーク

・障害者職業センター

・宿泊型自立訓練施設

など

入院担当

チーム

役割

・モニタリング(リハ進捗確認)

隔週で個別ミーティング

・職業評価訓練・就労支援方法の提言

・支援機関への紹介提言

・事業所への情報提供内容の助言

自動車運転

チーム

運転評価依頼

(DS*/神経心理検査)

③医療者向けの教育・啓発活動

情報共有ツール

・職業情報収集票

・機能・能力評価票

就労支援対象者

事業所(職場)

外来担当

チーム

*DS: ドライビング

シミュレーター

●「就労支援ガイド」「高次脳機能障害職リハガイド」などの手引き作成

● 職員向け就労支援研修会実施

各支援機関や就労支援に利用可能な制度の概要、自動車運転などの知識を盛り込んだ

「就労支援ガイド」、復職で問題となりやすい「高次脳機能障害患者の職リハガイ

ド」などの手引きを作成した。また事例紹介などを通じた職員向け研修会を開催し、

病院全体における就労支援の意識づけや支援の質向上をはかった。

[成果]

① 入院時に就労可能性をスクリーニングするフローの導入により、臨床チーム・支援チームが共通認識をもって支援候補者を把握できるようになった。

② 就労支援チームによる定期的な支援対象者のモニタリングと臨床チームへの助言、情報共有ツールの導入により、復職へ向けた課題の整理・適切なタイミングでの職業

能力評価訓練・シームレスな外来への情報伝達が可能となり、担当チームの就労支援の質向上が得られた。

③ 高次脳機能障害患者で難しいケースを、障害者職業センターなどの支援施設へ適切なタイミングで紹介検討する事例が増加した。

④ 医療者向けガイドや教育研修により、病院全体の就労支援への意識向上が得られ、ワークサンプル幕張版(MWS)などを活用した職業評価訓練・DSを活用した運転評

価を積極的に行う風土形成につながった。

[課題]

入院早期の事業所からの情報収集のあり方検討や、患者家族のニーズへのより具体的な対応方法の検討、患者向けのわかりやすいガイド作成などが今後の課題である。

また、高次脳機能障害者への対応も可能な移行支援事業所などの情報収集、紹介事例の蓄積などもさらなる課題である。