よむ、つかう、まなぶ。

医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37285.html |

| 出典情報 | 「医薬品の販売制度に関する検討会」の「とりまとめ」 を公表します(1/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

チOTC化が進まない要因の一つとして挙げられている 18。

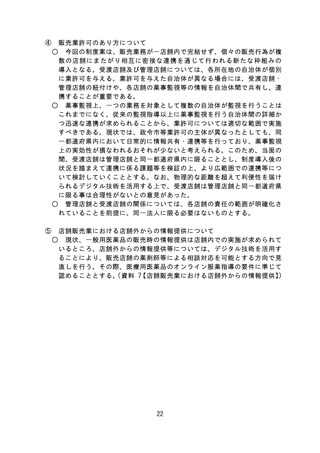

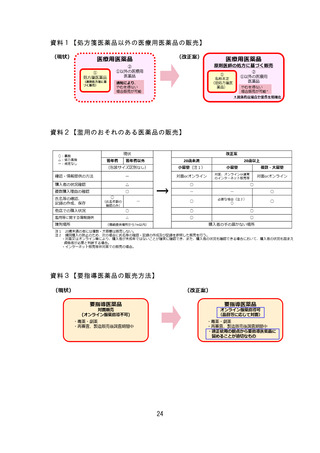

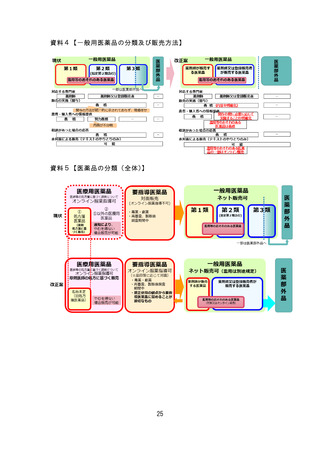

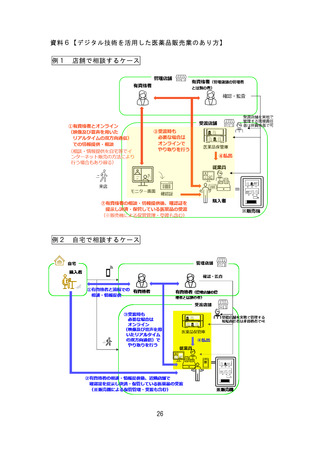

(2)具体的な方策 (資料 3【要指導医薬品の販売】)

① オンライン服薬指導について

○ デジタル技術が進展し、医師・薬剤師の判断により、オンライン診療及

び処方箋に基づき調剤された薬剤のオンライン服薬指導の実施が可能と

なっていることを踏まえると、要指導医薬品の販売に当たり基本的に必要

と考えられる患者の状況確認や情報提供について、多くの場合、薬剤師の

判断によりオンラインでの実施が可能と考えられる。

○ また、状況確認や情報提供等のオンラインで実施可能な部分以外にも、

限定的ではあるが、医薬品の特性により、対面での対応が必要な場合があ

り、オンライン服薬指導の実施が適切ではない医薬品も存在すると考えら

れる。

○ このため、オンライン服薬指導については、その実施可否を一律に決定

するのではなく、医薬品の特性に応じて具体的に検討すべきである。その

際には、どのような医薬品・どのような場合にオンライン服薬指導が適切

ではないと考えられるかについて、合理的な説明が必要である。

○ なお、現状、要指導医薬品を取り扱う薬局・店舗は少ないが、安全性確

保を前提に、オンラインでの対応が可能となれば、アクセスの改善が期待

される側面もある。

○ 以上を踏まえ、以下の対応とする。

・ 要指導医薬品についても、薬剤師の判断により、調剤された薬剤のオ

ンライン服薬指導と同様の方法により、必要な情報提供等を行った上で

販売することを可能とする。

・ ただし、医薬品の特性に応じて、オンラインではなく対面で情報提供

や適正使用のための必要事項等の確認 等を行うことが適切である品目

(例:薬剤師の面前で直ちに服薬する必要があるものや、悪用防止のた

め厳格な管理が必要なもの等)については、オンラインでの情報提供等

のみにより販売可能な対象から除外できる制度とする。

② 要指導医薬品のあり方

○ セルフケア・セルフメディケーションに資するスイッチOTC化を図る

観点から、要指導医薬品が一定の時間経過により一律に一般用医薬品に移

行する制度を見直し、医薬品の特性に応じ、必要な場合には一般用医薬品

に移行しない区分を設けること等、一律に移行しないことを可能とする措

置を講ずることが必要である。

○ OTC医薬品の区分指定後においても、適時個別の品目について適切な

リスク評価 19を行い、適切な区分へ移行する(リスクの高い区分への移行を

含む。)ことを可能とする制度とすべきである。

18

医療用から要指導・一般用医薬品への転用に関する評価検討会議中間とりまとめ(令和3年

2月2日)。

19

例えば、再審査や製造販売後調査の結果を踏まえて見直しを検討することが想定される。

14

(2)具体的な方策 (資料 3【要指導医薬品の販売】)

① オンライン服薬指導について

○ デジタル技術が進展し、医師・薬剤師の判断により、オンライン診療及

び処方箋に基づき調剤された薬剤のオンライン服薬指導の実施が可能と

なっていることを踏まえると、要指導医薬品の販売に当たり基本的に必要

と考えられる患者の状況確認や情報提供について、多くの場合、薬剤師の

判断によりオンラインでの実施が可能と考えられる。

○ また、状況確認や情報提供等のオンラインで実施可能な部分以外にも、

限定的ではあるが、医薬品の特性により、対面での対応が必要な場合があ

り、オンライン服薬指導の実施が適切ではない医薬品も存在すると考えら

れる。

○ このため、オンライン服薬指導については、その実施可否を一律に決定

するのではなく、医薬品の特性に応じて具体的に検討すべきである。その

際には、どのような医薬品・どのような場合にオンライン服薬指導が適切

ではないと考えられるかについて、合理的な説明が必要である。

○ なお、現状、要指導医薬品を取り扱う薬局・店舗は少ないが、安全性確

保を前提に、オンラインでの対応が可能となれば、アクセスの改善が期待

される側面もある。

○ 以上を踏まえ、以下の対応とする。

・ 要指導医薬品についても、薬剤師の判断により、調剤された薬剤のオ

ンライン服薬指導と同様の方法により、必要な情報提供等を行った上で

販売することを可能とする。

・ ただし、医薬品の特性に応じて、オンラインではなく対面で情報提供

や適正使用のための必要事項等の確認 等を行うことが適切である品目

(例:薬剤師の面前で直ちに服薬する必要があるものや、悪用防止のた

め厳格な管理が必要なもの等)については、オンラインでの情報提供等

のみにより販売可能な対象から除外できる制度とする。

② 要指導医薬品のあり方

○ セルフケア・セルフメディケーションに資するスイッチOTC化を図る

観点から、要指導医薬品が一定の時間経過により一律に一般用医薬品に移

行する制度を見直し、医薬品の特性に応じ、必要な場合には一般用医薬品

に移行しない区分を設けること等、一律に移行しないことを可能とする措

置を講ずることが必要である。

○ OTC医薬品の区分指定後においても、適時個別の品目について適切な

リスク評価 19を行い、適切な区分へ移行する(リスクの高い区分への移行を

含む。)ことを可能とする制度とすべきである。

18

医療用から要指導・一般用医薬品への転用に関する評価検討会議中間とりまとめ(令和3年

2月2日)。

19

例えば、再審査や製造販売後調査の結果を踏まえて見直しを検討することが想定される。

14