よむ、つかう、まなぶ。

感染症週報 2022年第42週(10月17日-10月23日) (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr-dl/2022.html |

| 出典情報 | 感染症週報 2022年第42週(10月17日-10月23日)(11/7)《国立感染症研究所》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Infectious Diseases Weekly Report Japan

2022年 第42週

(10月17日〜 10月23日)

:通巻第24巻 第42号

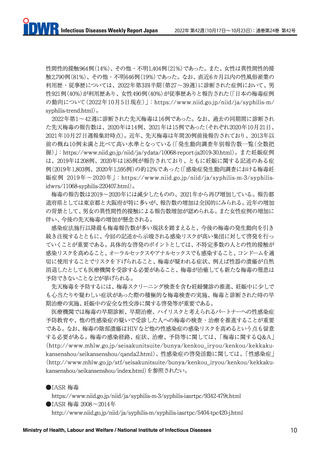

性間性的接触964例(14%)、その他・不明1,404例(21%)であった。また、女性は異性間性的接

触2,790例(81%)、その他・不明646例(19%)であった。なお、直近6カ月以内の性風俗産業の

利用歴・従事歴については、2022年第3四半期(第27〜39週)に診断された症例において、男

性921例(40%)が利用歴あり、女性490例(40%)が従事歴ありと報告された(「日本の梅毒症例

の動向について(2022 年 10 月 5 日現在)」:https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m/

syphilis-trend.html)。

2022年第1〜42週に診断された先天梅毒は16例であった。なお、過去の同期間に診断され

た先天梅毒の報告数は、2020年は14例、2021年は15例であった(それぞれ2020年10月21日、

2021年10月27日週報集計時点)。近年、先天梅毒は年間20例前後報告されており、2013年以

前の概ね10例未満と比べて高い水準となっている(「発生動向調査年別報告数一覧(全数把

握)」:https://www.niid.go.jp/niid/ja/ydata/10068-report-ja2019-30.html)。また妊娠症例

は、2019年は208例、2020年は185例が報告されており、ともに妊娠に関する記述のある症

例(2019年1,803例、2020年1,595例)の約12%であった(「感染症発生動向調査における梅毒妊

娠症例 2019 年〜 2020 年」:https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m-3/syphilisidwrs/11068-syphilis-220407.html)。

梅毒の報告数は2019〜2020年には減少したものの、2021年から再び増加している。報告都

道府県としては東京都と大阪府が特に多いが、報告数の増加は全国的にみられる。近年の増加

の背景として、男女の異性間性的接触による報告数増加が認められる。また女性症例の増加に

伴い、今後の先天梅毒の増加が懸念される。

感染症法施行以降最も梅毒報告数が多い現状を踏まえると、今後の梅毒の発生動向を引き

続き注視するとともに、今回の記述から示唆される感染リスクが高い集団に対して啓発を行っ

ていくことが重要である。具体的な啓発のポイントとしては、不特定多数の人との性的接触が

感染リスクを高めること、オーラルセックスやアナルセックスでも感染すること、コンドームを適

切に使用することでリスクを下げられること、梅毒が疑われる症状、例えば性器の潰瘍が自然

消退したとしても医療機関を受診する必要があること、梅毒が治癒しても新たな梅毒の罹患は

予防できないことなどが挙げられる。

先天梅毒を予防するには、梅毒スクリーニング検査を含む妊婦健診の推進、妊娠中に少しで

も心当たりや疑わしい症状があった際の積極的な梅毒検査の実施、梅毒と診断された時の早

期治療の実施、妊娠中の安全な性交渉に関する啓発等が重要である。

医療機関では梅毒の早期診断、早期治療、ハイリスクと考えられるパートナーへの性感染症

予防教育や、他の性感染症の疑いで受診した人への梅毒の検査・治療を推進することが重要

である。なお、梅毒の陰部潰瘍はHIVなど他の性感染症の感染リスクを高めるという点も留意

する必要がある。梅毒の感染経路、症状、治療、予防等に関しては、「梅毒に関するQ&A」

(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakukansenshou/seikansenshou/qanda2.html)、性感染症の啓発活動に関しては、「性感染症」

(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakukansenshou/seikansenshou/index.html)を参照されたい。

●IASR 梅毒

https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m-3/syphilis-iasrtpc/9342-479t.html

●IASR 梅毒 2008〜2014年

http://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m/syphilis-iasrtpc/5404-tpc420-j.html

Ministry of Health, Labour and Welfare / National Institute of Infectious Diseases

10

2022年 第42週

(10月17日〜 10月23日)

:通巻第24巻 第42号

性間性的接触964例(14%)、その他・不明1,404例(21%)であった。また、女性は異性間性的接

触2,790例(81%)、その他・不明646例(19%)であった。なお、直近6カ月以内の性風俗産業の

利用歴・従事歴については、2022年第3四半期(第27〜39週)に診断された症例において、男

性921例(40%)が利用歴あり、女性490例(40%)が従事歴ありと報告された(「日本の梅毒症例

の動向について(2022 年 10 月 5 日現在)」:https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m/

syphilis-trend.html)。

2022年第1〜42週に診断された先天梅毒は16例であった。なお、過去の同期間に診断され

た先天梅毒の報告数は、2020年は14例、2021年は15例であった(それぞれ2020年10月21日、

2021年10月27日週報集計時点)。近年、先天梅毒は年間20例前後報告されており、2013年以

前の概ね10例未満と比べて高い水準となっている(「発生動向調査年別報告数一覧(全数把

握)」:https://www.niid.go.jp/niid/ja/ydata/10068-report-ja2019-30.html)。また妊娠症例

は、2019年は208例、2020年は185例が報告されており、ともに妊娠に関する記述のある症

例(2019年1,803例、2020年1,595例)の約12%であった(「感染症発生動向調査における梅毒妊

娠症例 2019 年〜 2020 年」:https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m-3/syphilisidwrs/11068-syphilis-220407.html)。

梅毒の報告数は2019〜2020年には減少したものの、2021年から再び増加している。報告都

道府県としては東京都と大阪府が特に多いが、報告数の増加は全国的にみられる。近年の増加

の背景として、男女の異性間性的接触による報告数増加が認められる。また女性症例の増加に

伴い、今後の先天梅毒の増加が懸念される。

感染症法施行以降最も梅毒報告数が多い現状を踏まえると、今後の梅毒の発生動向を引き

続き注視するとともに、今回の記述から示唆される感染リスクが高い集団に対して啓発を行っ

ていくことが重要である。具体的な啓発のポイントとしては、不特定多数の人との性的接触が

感染リスクを高めること、オーラルセックスやアナルセックスでも感染すること、コンドームを適

切に使用することでリスクを下げられること、梅毒が疑われる症状、例えば性器の潰瘍が自然

消退したとしても医療機関を受診する必要があること、梅毒が治癒しても新たな梅毒の罹患は

予防できないことなどが挙げられる。

先天梅毒を予防するには、梅毒スクリーニング検査を含む妊婦健診の推進、妊娠中に少しで

も心当たりや疑わしい症状があった際の積極的な梅毒検査の実施、梅毒と診断された時の早

期治療の実施、妊娠中の安全な性交渉に関する啓発等が重要である。

医療機関では梅毒の早期診断、早期治療、ハイリスクと考えられるパートナーへの性感染症

予防教育や、他の性感染症の疑いで受診した人への梅毒の検査・治療を推進することが重要

である。なお、梅毒の陰部潰瘍はHIVなど他の性感染症の感染リスクを高めるという点も留意

する必要がある。梅毒の感染経路、症状、治療、予防等に関しては、「梅毒に関するQ&A」

(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakukansenshou/seikansenshou/qanda2.html)、性感染症の啓発活動に関しては、「性感染症」

(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakukansenshou/seikansenshou/index.html)を参照されたい。

●IASR 梅毒

https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m-3/syphilis-iasrtpc/9342-479t.html

●IASR 梅毒 2008〜2014年

http://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m/syphilis-iasrtpc/5404-tpc420-j.html

Ministry of Health, Labour and Welfare / National Institute of Infectious Diseases

10