よむ、つかう、まなぶ。

中長期の経済財政に関する試算(内閣府) (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250213zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度分科会(2/13)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

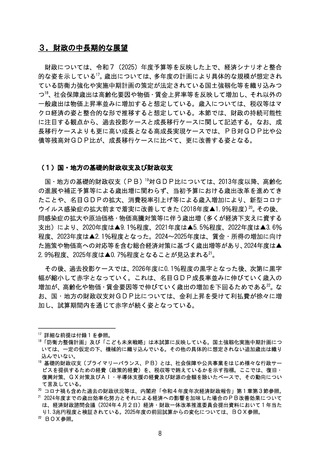

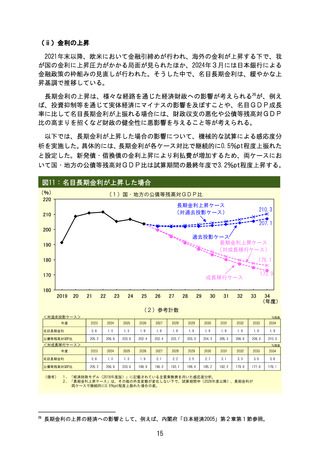

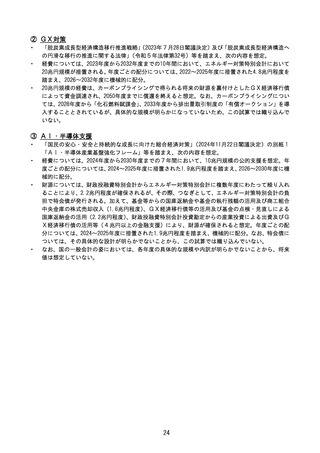

(ii ) 金利の上昇

2021年末以降、欧米において金融引締めが行われ、海外の金利が上昇する下で、我

が国の金利に上昇圧力がかかる局面が見られたほか、2024年3月には日本銀行による

金融政策の枠組みの見直しが行われた。そうした中で、名目長期金利は、緩やかな上

昇基調で推移している。

長期金利の上昇は、様々な経路を通じた経済財政への影響が考えられる“が、例え

ば、投資抑制等を通じて実体経済にマイナスの影響を及ぼすことや、名目GDP成長

率に比して名目長期金利が上振れる場合には、財政収支の悪化や公債等残高対GDP

比の高まりを招くなど財政の健全性に悪影響を与えること等が考えられる。

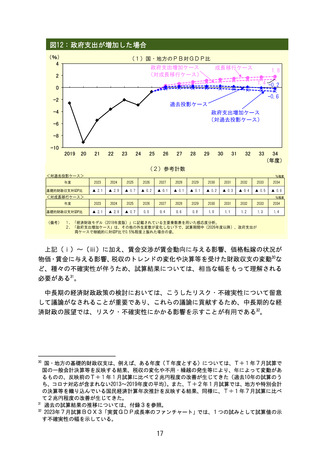

以下では、長期金利が上昇した場合の影響について、機械的な試算による感応度分

析を実施した。 具体的には、 長期金利が各ケース対比で継続的に0.526pt程度上振れた

と設定した。新発債・借換債の金利上昇により利払費が増加するため、両ケースにお

いて国・地方の公債等残高対GDP比は試算期間の最終年度で3. 296pt程度上昇する。

図11 : 名目長期金利が上昇 した場合

0 (1 ) 国・地方の公債等残高対GDP比

長期金利上昇ケース 210.3

210 - (対過去投影ケース) ーー

ニメーこプー こニ-今

-x---※ここ-にーーマー

=ここぷーニニ=ザが=ニニニラとニニニニーーかーーをーー - 20/. 1

200 ] 、。

ト

W、、、 過去投影ケー の2く

190 - -、、 長期金利上昇ケース

*意*、、、。 (対成長移行ケース)

ぎ-

*こここ、

180 - @こここと176.1

ジス 登-、、 ー=ここく

ーーイフ 1の9

ん 成長移行ケース

160 一

2019 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(年度)

(2 ) 参考計数

ぐ対過去投影ケース> %程度

年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

名目長期金利 0.6 1.0 1.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

公債等残高対GDP比 205. 2 206.6 203.6 202. 4 202. 4 202.7 203.3 204.3 205. 3 206.6 208.3 210.3

対成長移行ケース> 結語

年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

名目長期金利 0.6 1.0 1.3 1.9 2.1 2.2 2.5 2.7 3.1 3.3 3.5 3.6

公債等残高対GDP比 205. 2 206.6 203.6 199.9 196.0 192. 1 188. 4 185. 2 182.2 179.6 177.6 176. 1

(備考) 1. 「経済財政モデル (2018年度版) 」に記載されている主要乗数表を用いた感応度分析。

2. 「長期金利上昇ケース」は、その他の外生変数が変化しない下で、試算期間中 (2026年度以降) 、長期金利が

両ケースで継続的に0. 596pt程度上振れた場合の姿。

2 長期金利の上昇の経済への影響として、例えば、内閣府「日本経済2005」第2 章第 1 節参照。

15

2021年末以降、欧米において金融引締めが行われ、海外の金利が上昇する下で、我

が国の金利に上昇圧力がかかる局面が見られたほか、2024年3月には日本銀行による

金融政策の枠組みの見直しが行われた。そうした中で、名目長期金利は、緩やかな上

昇基調で推移している。

長期金利の上昇は、様々な経路を通じた経済財政への影響が考えられる“が、例え

ば、投資抑制等を通じて実体経済にマイナスの影響を及ぼすことや、名目GDP成長

率に比して名目長期金利が上振れる場合には、財政収支の悪化や公債等残高対GDP

比の高まりを招くなど財政の健全性に悪影響を与えること等が考えられる。

以下では、長期金利が上昇した場合の影響について、機械的な試算による感応度分

析を実施した。 具体的には、 長期金利が各ケース対比で継続的に0.526pt程度上振れた

と設定した。新発債・借換債の金利上昇により利払費が増加するため、両ケースにお

いて国・地方の公債等残高対GDP比は試算期間の最終年度で3. 296pt程度上昇する。

図11 : 名目長期金利が上昇 した場合

0 (1 ) 国・地方の公債等残高対GDP比

長期金利上昇ケース 210.3

210 - (対過去投影ケース) ーー

ニメーこプー こニ-今

-x---※ここ-にーーマー

=ここぷーニニ=ザが=ニニニラとニニニニーーかーーをーー - 20/. 1

200 ] 、。

ト

W、、、 過去投影ケー の2く

190 - -、、 長期金利上昇ケース

*意*、、、。 (対成長移行ケース)

ぎ-

*こここ、

180 - @こここと176.1

ジス 登-、、 ー=ここく

ーーイフ 1の9

ん 成長移行ケース

160 一

2019 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(年度)

(2 ) 参考計数

ぐ対過去投影ケース> %程度

年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

名目長期金利 0.6 1.0 1.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

公債等残高対GDP比 205. 2 206.6 203.6 202. 4 202. 4 202.7 203.3 204.3 205. 3 206.6 208.3 210.3

対成長移行ケース> 結語

年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

名目長期金利 0.6 1.0 1.3 1.9 2.1 2.2 2.5 2.7 3.1 3.3 3.5 3.6

公債等残高対GDP比 205. 2 206.6 203.6 199.9 196.0 192. 1 188. 4 185. 2 182.2 179.6 177.6 176. 1

(備考) 1. 「経済財政モデル (2018年度版) 」に記載されている主要乗数表を用いた感応度分析。

2. 「長期金利上昇ケース」は、その他の外生変数が変化しない下で、試算期間中 (2026年度以降) 、長期金利が

両ケースで継続的に0. 596pt程度上振れた場合の姿。

2 長期金利の上昇の経済への影響として、例えば、内閣府「日本経済2005」第2 章第 1 節参照。

15