よむ、つかう、まなぶ。

資料1-2 障害福祉 DB の利用に関するガイドライン(案)に係る当事者団体の意見について (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52855.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第2回 2/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

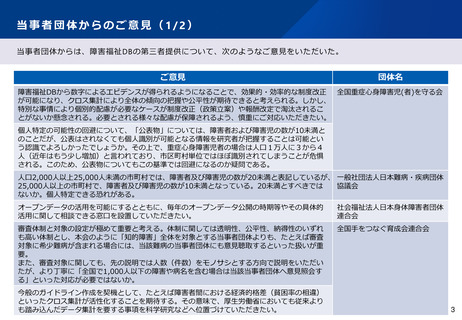

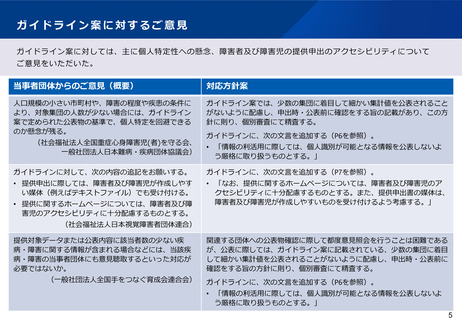

当事者団体からのご意見(1/2)

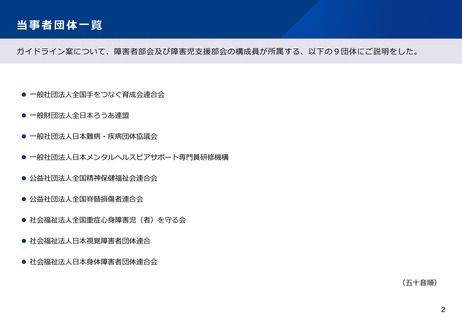

当事者団体からは、障害福祉DBの第三者提供について、次のようなご意見をいただいた。

ご意見

団体名

障害福祉DBから数字によるエビデンスが得られるようになることで、効果的・効率的な制度改正 全国重症心身障害児(者)を守る会

が可能になり、クロス集計により全体の傾向の把握や公平性が期待できると考えられる。しかし、

特別な事情により個別的配慮が必要なケースが制度改正(政策立案)や報酬改定で淘汰されるこ

とがないか懸念される。必要とされる様々な配慮が保障されるよう、慎重にご対応いただきたい。

個人特定の可能性の回避について、「公表物」については、障害者および障害児の数が10未満と

のことだが、公表はされなくても個人識別が可能となる情報を研究者が把握することは可能とい

う認識でよろしかったでしょうか。その上で、重症心身障害児者の場合は人口1万人に3から4

人(近年はもう少し増加)と言われており、市区町村単位ではほぼ識別されてしまうことが危惧

される。このため、公表物についてもこの基準では回避になるのか疑問である。

人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、障害者及び障害児の数が20未満と表記しているが、 一般社団法人日本難病・疾病団体

25,000人以上の市町村で、障害者及び障害児の数が10未満となっている。20未満とすべきでは

協議会

ないか。個人特定できる恐れがある。

オープンデータの活用を可能にするとともに、毎年のオープンデータ公開の時期等やその具体的

活用に関して相談できる窓口を設置していただきたい。

社会福祉法人日本身体障害者団体

連合会

審査体制と対象の設定が極めて重要と考える。体制に関しては透明性、公平性、納得性のいずれ

も高い体制とし、本会のように「知的障害」全体を対象とする当事者団体よりも、たとえば審査

対象に希少難病が含まれる場合には、当該難病の当事者団体にも意見聴取するといった扱いが重

要。

また、審査対象に関しても、先の説明では人数(件数)をモノサシとする方向で説明をいただい

たが、より丁寧に「全国で1,000人以下の障害や病名を含む場合は当該当事者団体へ意見照会す

る」といった対応が必要ではないか。

全国手をつなぐ育成会連合会

今般のガイドライン作成を契機として、たとえば障害者間における経済的格差(貧困率の相違)

といったクロス集計が活性化することを期待する。その意味で、厚生労働省においても従来より

も踏み込んだデータ集計を要する事項を科学研究などへ位置づけていただきたい。

3

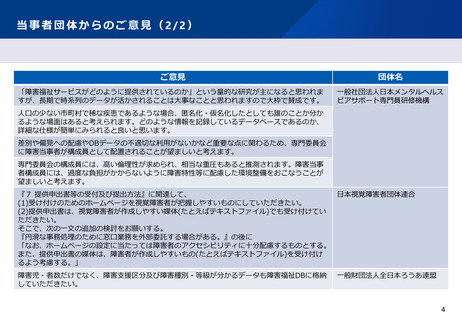

当事者団体からは、障害福祉DBの第三者提供について、次のようなご意見をいただいた。

ご意見

団体名

障害福祉DBから数字によるエビデンスが得られるようになることで、効果的・効率的な制度改正 全国重症心身障害児(者)を守る会

が可能になり、クロス集計により全体の傾向の把握や公平性が期待できると考えられる。しかし、

特別な事情により個別的配慮が必要なケースが制度改正(政策立案)や報酬改定で淘汰されるこ

とがないか懸念される。必要とされる様々な配慮が保障されるよう、慎重にご対応いただきたい。

個人特定の可能性の回避について、「公表物」については、障害者および障害児の数が10未満と

のことだが、公表はされなくても個人識別が可能となる情報を研究者が把握することは可能とい

う認識でよろしかったでしょうか。その上で、重症心身障害児者の場合は人口1万人に3から4

人(近年はもう少し増加)と言われており、市区町村単位ではほぼ識別されてしまうことが危惧

される。このため、公表物についてもこの基準では回避になるのか疑問である。

人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、障害者及び障害児の数が20未満と表記しているが、 一般社団法人日本難病・疾病団体

25,000人以上の市町村で、障害者及び障害児の数が10未満となっている。20未満とすべきでは

協議会

ないか。個人特定できる恐れがある。

オープンデータの活用を可能にするとともに、毎年のオープンデータ公開の時期等やその具体的

活用に関して相談できる窓口を設置していただきたい。

社会福祉法人日本身体障害者団体

連合会

審査体制と対象の設定が極めて重要と考える。体制に関しては透明性、公平性、納得性のいずれ

も高い体制とし、本会のように「知的障害」全体を対象とする当事者団体よりも、たとえば審査

対象に希少難病が含まれる場合には、当該難病の当事者団体にも意見聴取するといった扱いが重

要。

また、審査対象に関しても、先の説明では人数(件数)をモノサシとする方向で説明をいただい

たが、より丁寧に「全国で1,000人以下の障害や病名を含む場合は当該当事者団体へ意見照会す

る」といった対応が必要ではないか。

全国手をつなぐ育成会連合会

今般のガイドライン作成を契機として、たとえば障害者間における経済的格差(貧困率の相違)

といったクロス集計が活性化することを期待する。その意味で、厚生労働省においても従来より

も踏み込んだデータ集計を要する事項を科学研究などへ位置づけていただきたい。

3