よむ、つかう、まなぶ。

資料2_在宅医療における薬剤提供のあり方について (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html |

| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第12回検討会での主な意見

•

夜間の在宅医療での対応はいわゆる夜間の休日急患診療所と同じようなものであり、現場感としては、薬局に連絡がつけば、その

薬局にある薬の中で何とか患者の症状を緩和できる薬がないかを薬剤師と医師で相談しながら対応するのだと思う。

•

データを見ていくと、僻地、離島等のいわゆる過疎地域のほうが多く課題が出てくると想像していたが、思った以上に都心部でも

物や人や連携が足りないという話が出てきているように思われるため、過疎地域に限らず課題はあり対処していかないといけない。

•

過疎地域では顔が見える関係があり、どこに物、人がないのかわかっているが、大都市では物、人があふれているにもかかわらず、

連携ができていないのではないか。

•

地域の薬局、訪問看護ステーションが連携して対応できていれば問題ないが、地域の差は大きく、一人薬局しかないとか、薬局を

選ぶことすらできない地域もあるので、特例的な対応が必要。

•

薬剤師は患者宅、在宅の現場で調剤済みの薬剤の数量を減らすということしか法令上できないということになっているが、患者宅

を訪問したときに薬剤師の手元に調剤をする前の医薬品を持っておいて、その場で医師の指示を受けて調剤をすれば医薬品はその

場で提供できるという形になり、時間的にも効率的であり、ぜひそういったことも法令上可能とするよう検討していただきたい。

•

へき地、離島のようなところで医薬品提供というものを想定した場合に、例えば開局する曜日や時間を限定した形態で設置を認め

たり、行政が誘致したりする方法もあると思う。その際に、例えば薬局の構造設備の要件を可能な限りで緩和するなど、地域住民

のための医薬品提供の場を確保しやすくすることも考えていただきたい。

•

在宅の現場で処方できない注射剤とよく言われるが、これは保険上の問題であって、全ての医薬品は処方箋医薬品か、それ以外の

医薬品であり、薬事上は全て調剤できる。本当に必要なものは保険として認めていただくとか、そういった形が必要ではないか。

•

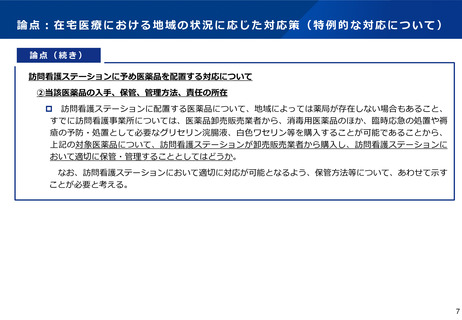

保管、管理方法、責任の所在について、保管、管理方法については、訪問看護ステーションでも問題ないと思う。入手の方法に関

しては、訪問看護ステーションが買っておくということは考えにくいので、やはり地域の薬局がそこの場所に置くのではないか。

薬局とそこは連携して、薬局がそこに配置をして、薬局が棚卸をするとか管理をするとかという方法だと問題がないのではないか。

•

薬局は安全な薬物医療を提供するために法的に定めた基準に則って適切な構造、管理設備も守って医薬品を保管管理しており、簡

単なものではない、あとは、患家に置くのと、例えば訪問看護ステーションに置いておくのと、どちらが効率的でどちらが安全に

保たれるかということを考えたときに、訪問看護ステーションだったら安全に管理ができる、患家だとできないではなく、患家の

3

ほうが効率的であるのは間違いない。そうであれば、患家で安全に管理ができる方法を先に考えたほうが合理的である。

•

夜間の在宅医療での対応はいわゆる夜間の休日急患診療所と同じようなものであり、現場感としては、薬局に連絡がつけば、その

薬局にある薬の中で何とか患者の症状を緩和できる薬がないかを薬剤師と医師で相談しながら対応するのだと思う。

•

データを見ていくと、僻地、離島等のいわゆる過疎地域のほうが多く課題が出てくると想像していたが、思った以上に都心部でも

物や人や連携が足りないという話が出てきているように思われるため、過疎地域に限らず課題はあり対処していかないといけない。

•

過疎地域では顔が見える関係があり、どこに物、人がないのかわかっているが、大都市では物、人があふれているにもかかわらず、

連携ができていないのではないか。

•

地域の薬局、訪問看護ステーションが連携して対応できていれば問題ないが、地域の差は大きく、一人薬局しかないとか、薬局を

選ぶことすらできない地域もあるので、特例的な対応が必要。

•

薬剤師は患者宅、在宅の現場で調剤済みの薬剤の数量を減らすということしか法令上できないということになっているが、患者宅

を訪問したときに薬剤師の手元に調剤をする前の医薬品を持っておいて、その場で医師の指示を受けて調剤をすれば医薬品はその

場で提供できるという形になり、時間的にも効率的であり、ぜひそういったことも法令上可能とするよう検討していただきたい。

•

へき地、離島のようなところで医薬品提供というものを想定した場合に、例えば開局する曜日や時間を限定した形態で設置を認め

たり、行政が誘致したりする方法もあると思う。その際に、例えば薬局の構造設備の要件を可能な限りで緩和するなど、地域住民

のための医薬品提供の場を確保しやすくすることも考えていただきたい。

•

在宅の現場で処方できない注射剤とよく言われるが、これは保険上の問題であって、全ての医薬品は処方箋医薬品か、それ以外の

医薬品であり、薬事上は全て調剤できる。本当に必要なものは保険として認めていただくとか、そういった形が必要ではないか。

•

保管、管理方法、責任の所在について、保管、管理方法については、訪問看護ステーションでも問題ないと思う。入手の方法に関

しては、訪問看護ステーションが買っておくということは考えにくいので、やはり地域の薬局がそこの場所に置くのではないか。

薬局とそこは連携して、薬局がそこに配置をして、薬局が棚卸をするとか管理をするとかという方法だと問題がないのではないか。

•

薬局は安全な薬物医療を提供するために法的に定めた基準に則って適切な構造、管理設備も守って医薬品を保管管理しており、簡

単なものではない、あとは、患家に置くのと、例えば訪問看護ステーションに置いておくのと、どちらが効率的でどちらが安全に

保たれるかということを考えたときに、訪問看護ステーションだったら安全に管理ができる、患家だとできないではなく、患家の

3

ほうが効率的であるのは間違いない。そうであれば、患家で安全に管理ができる方法を先に考えたほうが合理的である。