よむ、つかう、まなぶ。

資料3-2 検討を要する福祉用具の種目について(継続提案) (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429960.pdf |

| 出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

分類2

①装着型介助支援機器

(※介護専用)

福祉用具の検討内容

□

新規種目・種類

□

拡充・変更

■その他

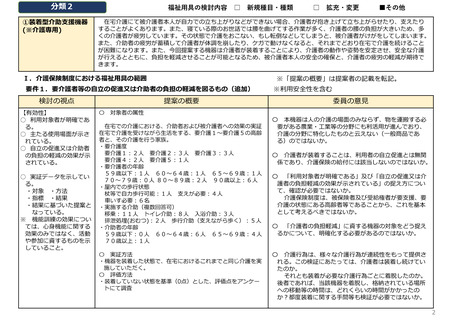

在宅介護にて被介護者本人が自力での立ち上がりなどができない場合、介護者が抱き上げて立ち上がらせたり、支えたり

することがよくあります。また、寝ている際のお世話では腰を曲げてする作業が多く、介護者の腰の負担が大きいため、多

くの介護者が疲労しています。その状態で介護をおこない、もし転倒などしてしまうと、被介護者がけがをしてしまいます。

また、介助者の疲労が蓄積して介護者が体調を崩したり、ケガで動けなくなると、それまでどおり在宅で介護を続けること

が困難になります。また、今回提案する機器は介護者が装着することにより、介護者の動作や姿勢を安定させ、安全な介護

が行えるとともに、負担を軽減させることが可能となるため、被介護者本人の安全の確保と、介護者の疲労の軽減が期待で

きます。

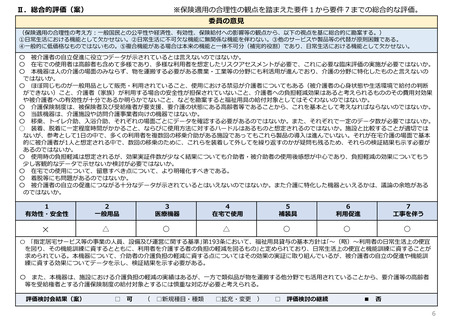

Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲

※「提案の概要」は提案者の記載を転記。

要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの(追加)

※利用安全性を含む

検討の視点

【有効性】

○ 利用対象者が明確であ

る。

○ 主たる使用場面が示さ

れている。

○ 自立の促進又は介助者

の負担の軽減の効果が示

されている。

○ 実証データを示してい

る。

・対象 ・方法

・指標 ・結果

・結果に基づいた提案と

なっている。

※ 機能訓練の効果につい

ては、心身機能に関する

効果のみではなく、活動

や参加に資するものを示

していること。

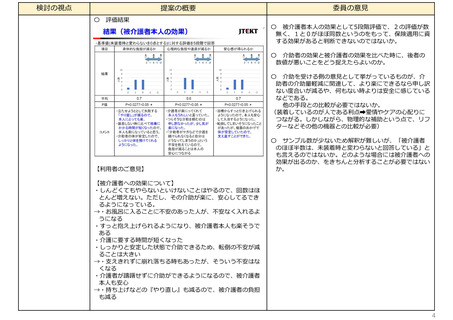

提案の概要

〇

対象者の属性

在宅での介護における、介助者および被介護者への効果の実証

在宅で介護を受けながら生活をする、要介護1~要介護5の高齢

者と、その介護を行う家族。

・要介護度

要介護1:2人 要介護2:3人 要介護3:3人

要介護4:2人 要介護5:1人

・要介護者の年齢

59歳以下:1人 60~64歳:1人 65~69歳:1人

70~79歳:0人 80~89歳:2人 90歳以上:6人

・屋内での歩行状態

杖等で自力歩行可能:1人 支えが必要:4人

車いす必要:6名

・実施する介助(複数回答可)

移乗:11人 トイレ介助:8人 入浴介助:3人

排泄処理(おむつ):2人 歩行介助(支えながら歩く):5人

・介助者の年齢

59歳以下:0人 60~64歳:6人 65~69歳:4人

70歳以上:1人

〇 実証方法

・機器を装着した状態で、在宅におけるこれまでと同じ介護を実

施していただく。

〇 評価方法

・装着していない状態を基準(0点)とした、評価点をアンケー

トにて調査

委員の意見

〇 本機器は人の介護の場面のみならず、物を運搬する必

要がある農業・工業等の分野にも利活用が進んでおり、

介護の分野に特化したものと云えない(一般商品であ

る)のではないか。

〇 介護者が装着することは、利用者の自立促進とは無関

係であり、介護保険の給付には該当しないのではないか。

〇 「利用対象者が明確である」及び「自立の促進又は介

護者の負担軽減の効果が示されている」の捉え方につい

て、確認が必要ではないか。

介護保険制度は、被保険者及び受給権者が要支援、要

介護の状態にある高齢者等であることから、これを基本

として考えるべきではないか。

〇 「介護者の負担軽減」に資する機器の対象をどう捉え

るかについて、明確化する必要があるのではないか。

〇 介護行為は、様々な介護行為が連続性をもって提供さ

れる。この検証にあたっては、介護者は装着し続けてい

たのか。

それとも装着が必要な介護行為ごとに着脱したのか。

後者であれば、当該機器を着脱し、格納されている場所

への移動等の時間は、どれくらいの時間がかかったの

か?都度装着に関する手間等も検証が必要ではないか。

2

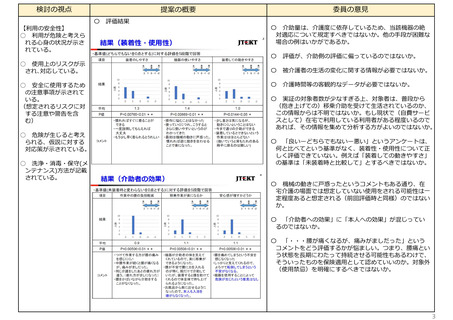

①装着型介助支援機器

(※介護専用)

福祉用具の検討内容

□

新規種目・種類

□

拡充・変更

■その他

在宅介護にて被介護者本人が自力での立ち上がりなどができない場合、介護者が抱き上げて立ち上がらせたり、支えたり

することがよくあります。また、寝ている際のお世話では腰を曲げてする作業が多く、介護者の腰の負担が大きいため、多

くの介護者が疲労しています。その状態で介護をおこない、もし転倒などしてしまうと、被介護者がけがをしてしまいます。

また、介助者の疲労が蓄積して介護者が体調を崩したり、ケガで動けなくなると、それまでどおり在宅で介護を続けること

が困難になります。また、今回提案する機器は介護者が装着することにより、介護者の動作や姿勢を安定させ、安全な介護

が行えるとともに、負担を軽減させることが可能となるため、被介護者本人の安全の確保と、介護者の疲労の軽減が期待で

きます。

Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲

※「提案の概要」は提案者の記載を転記。

要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの(追加)

※利用安全性を含む

検討の視点

【有効性】

○ 利用対象者が明確であ

る。

○ 主たる使用場面が示さ

れている。

○ 自立の促進又は介助者

の負担の軽減の効果が示

されている。

○ 実証データを示してい

る。

・対象 ・方法

・指標 ・結果

・結果に基づいた提案と

なっている。

※ 機能訓練の効果につい

ては、心身機能に関する

効果のみではなく、活動

や参加に資するものを示

していること。

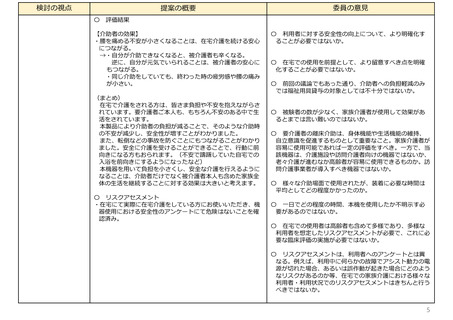

提案の概要

〇

対象者の属性

在宅での介護における、介助者および被介護者への効果の実証

在宅で介護を受けながら生活をする、要介護1~要介護5の高齢

者と、その介護を行う家族。

・要介護度

要介護1:2人 要介護2:3人 要介護3:3人

要介護4:2人 要介護5:1人

・要介護者の年齢

59歳以下:1人 60~64歳:1人 65~69歳:1人

70~79歳:0人 80~89歳:2人 90歳以上:6人

・屋内での歩行状態

杖等で自力歩行可能:1人 支えが必要:4人

車いす必要:6名

・実施する介助(複数回答可)

移乗:11人 トイレ介助:8人 入浴介助:3人

排泄処理(おむつ):2人 歩行介助(支えながら歩く):5人

・介助者の年齢

59歳以下:0人 60~64歳:6人 65~69歳:4人

70歳以上:1人

〇 実証方法

・機器を装着した状態で、在宅におけるこれまでと同じ介護を実

施していただく。

〇 評価方法

・装着していない状態を基準(0点)とした、評価点をアンケー

トにて調査

委員の意見

〇 本機器は人の介護の場面のみならず、物を運搬する必

要がある農業・工業等の分野にも利活用が進んでおり、

介護の分野に特化したものと云えない(一般商品であ

る)のではないか。

〇 介護者が装着することは、利用者の自立促進とは無関

係であり、介護保険の給付には該当しないのではないか。

〇 「利用対象者が明確である」及び「自立の促進又は介

護者の負担軽減の効果が示されている」の捉え方につい

て、確認が必要ではないか。

介護保険制度は、被保険者及び受給権者が要支援、要

介護の状態にある高齢者等であることから、これを基本

として考えるべきではないか。

〇 「介護者の負担軽減」に資する機器の対象をどう捉え

るかについて、明確化する必要があるのではないか。

〇 介護行為は、様々な介護行為が連続性をもって提供さ

れる。この検証にあたっては、介護者は装着し続けてい

たのか。

それとも装着が必要な介護行為ごとに着脱したのか。

後者であれば、当該機器を着脱し、格納されている場所

への移動等の時間は、どれくらいの時間がかかったの

か?都度装着に関する手間等も検証が必要ではないか。

2