よむ、つかう、まなぶ。

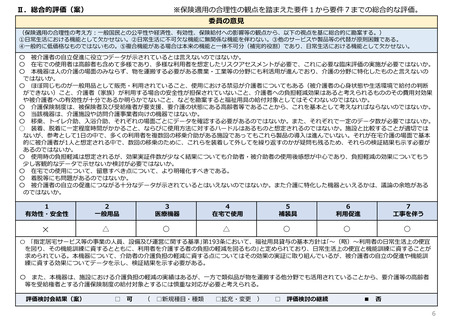

資料3-2 検討を要する福祉用具の種目について(継続提案) (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429960.pdf |

| 出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

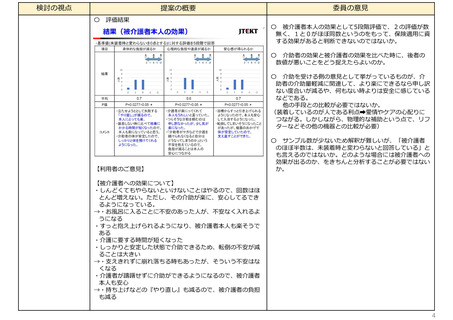

検討の視点

提案の概要

委員の意見

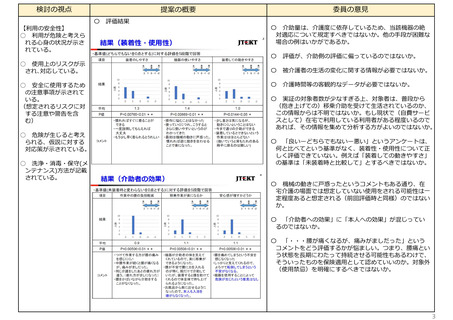

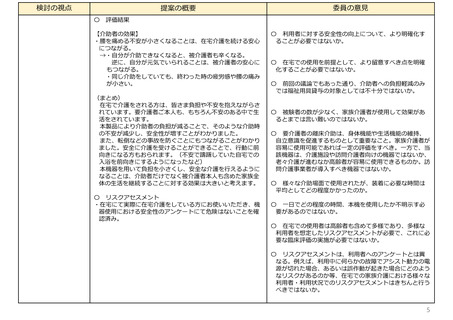

【介助者の効果】

・腰を痛める不安が小さくなることは、在宅介護を続ける安心

につながる。

→・自分が介助できなくなると、被介護者も辛くなる。

逆に、自分が元気でいられることは、被介護者の安心に

もつながる。

・同じ介助をしていても、終わった時の疲労感や腰の痛み

が小さい。

〇 利用者に対する安全性の向上について、より明確化す

ることが必要ではないか。

〇

評価結果

(まとめ)

在宅で介護をされる方は、皆さま負担や不安を抱えながらさ

れています。要介護者ご本人も、もちろん不安のある中で生

活をされています。

本製品により介助者の負担が減ることで、そのような介助時

の不安が減少し、安全性が増すことがわかりました。

また、転倒などの事故を防ぐことにもつながることがわかり

ました。安全に介護を受けることができることで、行動に前

向きになる方もおられます。(不安で躊躇していた自宅での

入浴を前向きにするようになったなど)

本機器を用いて負担を小さくし、安全な介護を行えるように

なることは、介助者だけでなく被介護者本人も含めた家族全

体の生活を継続することに対する効果は大きいと考えます。

〇 リスクアセスメント

・在宅にて実際に在宅介護をしている方にお使いいただき、機

器使用における安全性のアンケートにて危険はないことを確

認済み。

〇 在宅での使用を前提として、より留意すべき点を明確

化することが必要ではないか。

〇 前回の議論でもあった通り、介助者への負担軽減のみ

では福祉用具貸与の対象としては不十分ではないか。

〇 被験者の数が少なく、家族介護者が使用して効果があ

るとまでは言い難いのではないか。

〇 要介護者の離床介助は、身体機能や生活機能の維持、

自立意識を促進するものとして重要なこと。家族介護者が

容易に使用可能であれば一定の評価をすべき。一方で、当

該機器は、介護施設や訪問介護者向けの機器ではないか、

老々介護が進むなか高齢者が容易に使用できるものか。訪

問介護事業者が導入すべき機器ではないか。

〇 様々な介助場面で使用されたが、装着に必要な時間は

平均としてどの程度かかったのか。

〇 一日でどの程度の時間、本機を使用したか不明示す必

要があるのではないか。

〇 在宅での使用者は高齢者も含めて多様であり、多様な

利用者を想定したリスクアセスメントが必要で、これに必

要な臨床評価の実施が必要ではないか。

〇 リスクアセスメントは、利用者へのアンケートとは異

なる。例えば、利用中に何らかの故障でアシスト動力の電

源が切れた場合、あるいは誤作動が起きた場合にどのよう

なリスクがあるのか等、在宅での家族介護における様々な

利用者・利用状況でのリスクアセスメントはきちんと行う

べきではないか。

5

提案の概要

委員の意見

【介助者の効果】

・腰を痛める不安が小さくなることは、在宅介護を続ける安心

につながる。

→・自分が介助できなくなると、被介護者も辛くなる。

逆に、自分が元気でいられることは、被介護者の安心に

もつながる。

・同じ介助をしていても、終わった時の疲労感や腰の痛み

が小さい。

〇 利用者に対する安全性の向上について、より明確化す

ることが必要ではないか。

〇

評価結果

(まとめ)

在宅で介護をされる方は、皆さま負担や不安を抱えながらさ

れています。要介護者ご本人も、もちろん不安のある中で生

活をされています。

本製品により介助者の負担が減ることで、そのような介助時

の不安が減少し、安全性が増すことがわかりました。

また、転倒などの事故を防ぐことにもつながることがわかり

ました。安全に介護を受けることができることで、行動に前

向きになる方もおられます。(不安で躊躇していた自宅での

入浴を前向きにするようになったなど)

本機器を用いて負担を小さくし、安全な介護を行えるように

なることは、介助者だけでなく被介護者本人も含めた家族全

体の生活を継続することに対する効果は大きいと考えます。

〇 リスクアセスメント

・在宅にて実際に在宅介護をしている方にお使いいただき、機

器使用における安全性のアンケートにて危険はないことを確

認済み。

〇 在宅での使用を前提として、より留意すべき点を明確

化することが必要ではないか。

〇 前回の議論でもあった通り、介助者への負担軽減のみ

では福祉用具貸与の対象としては不十分ではないか。

〇 被験者の数が少なく、家族介護者が使用して効果があ

るとまでは言い難いのではないか。

〇 要介護者の離床介助は、身体機能や生活機能の維持、

自立意識を促進するものとして重要なこと。家族介護者が

容易に使用可能であれば一定の評価をすべき。一方で、当

該機器は、介護施設や訪問介護者向けの機器ではないか、

老々介護が進むなか高齢者が容易に使用できるものか。訪

問介護事業者が導入すべき機器ではないか。

〇 様々な介助場面で使用されたが、装着に必要な時間は

平均としてどの程度かかったのか。

〇 一日でどの程度の時間、本機を使用したか不明示す必

要があるのではないか。

〇 在宅での使用者は高齢者も含めて多様であり、多様な

利用者を想定したリスクアセスメントが必要で、これに必

要な臨床評価の実施が必要ではないか。

〇 リスクアセスメントは、利用者へのアンケートとは異

なる。例えば、利用中に何らかの故障でアシスト動力の電

源が切れた場合、あるいは誤作動が起きた場合にどのよう

なリスクがあるのか等、在宅での家族介護における様々な

利用者・利用状況でのリスクアセスメントはきちんと行う

べきではないか。

5