よむ、つかう、まなぶ。

資料3-2 検討を要する福祉用具の種目について(継続提案) (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429960.pdf |

| 出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

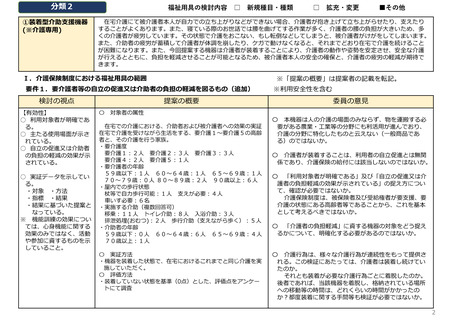

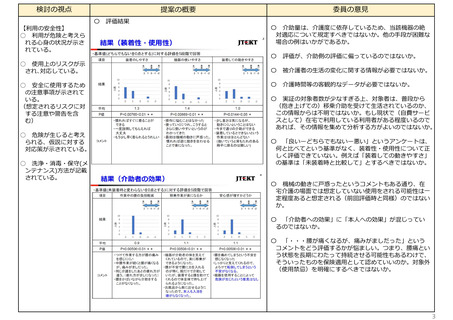

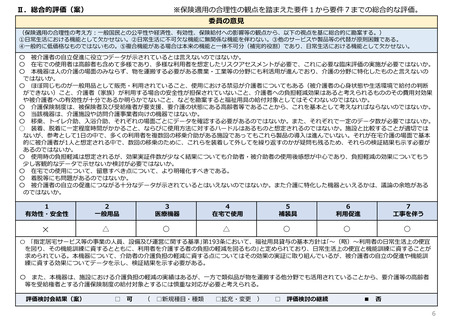

Ⅱ.総合的評価(案)

※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。

委員の意見

(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)

①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。

④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせない。

〇 被介護者の自立促進に役立つデータが示されているとは言えないのではないか。

〇 在宅での使用者は高齢者も含めて多様であり、多様な利用者を想定したリスクアセスメントが必要で、これに必要な臨床評価の実施が必要ではないか。

〇 本機器は人の介護の場面のみならず、物を運搬する必要がある農業・工業等の分野にも利活用が進んでおり、介護の分野に特化したものと言えないの

ではないか。

〇 ほぼ同じものが一般用品として販売・利用されていること、使用における禁忌が介護者についてもある(被介護者の心身状態や生活環境で給付の判断

ができない)こと、介護者(家族)が利用する場合の安全性が担保されていないこと、介護者への負担軽減効果はあると考えられるもののその費用対効果

や被介護者への有効性が十分であるか明らかでないこと、などを勘案すると福祉用具の給付対象としてはそぐわないのではないか。

〇 介護保険制度は、被保険者及び受給権者が要支援、要介護の状態にある高齢者等であることから、これを基本として考えなればならないのではないか。

〇 当該機器は、介護施設や訪問介護事業者向けの機器ではないか。

〇 移乗、トイレ介助、入浴介助、それぞれの場面ごとにデータを確認する必要があるのではないか。また、それぞれで一定のデータ数が必要ではないか。

◯ 装着、脱着に一定程度時間がかかること、ならびに使用方法に対するハードルはあるものと想定されるのではないか。施設と比較することが適切では

ないが、参考として1日の中で、多くの利用者を複数回の移乗介助がある施設であってもこれら製品の導入は進んでいない。それが在宅介護の場面で基本

的に被介護者が1人と想定される中で、数回の移乗のために、これらを装着して外してを繰り返すのかが疑問も残るため、それらの検証結果も示す必要が

あるのではないか。

〇 使用時の負担軽減は想定されるが、効果実証件数が少なく結果についても介助者・被介助者の使用後感想が中心であり、負担軽減の効果についてもう

少し客観的なデータで示せないか検討が必要ではないか。

〇 在宅での使用について、留意すべき点について、より明確化すべきである。

〇 着脱等にも問題があるのではないか。

〇 被介護者の自立の促進につながる十分なデータが示されているとはいえないのではないか。また介護に特化した機器といえるかは、議論の余地がある

のではないか。

1

有効性・安全性

2

一般用品

3

医療機器

4

在宅で使用

5

補装具

6

利用促進

7

工事を伴う

✕

△

〇

△

〇

〇

〇

〇 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第193条において、福祉用具貸与の基本方針は「~(略)~利用者の日常生活上の便宜

を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るもの」と定められており、日常生活上の便宜と機能訓練に資することが

求められている。本機器について、介助者の介護負担の軽減に資する点についてはその効果の実証に取り組んでいるが、被介護者の自立の促進や機能訓

練に資する効果についてデータを示し、検証結果を示す必要がある。

〇 また、本機器は、施設における介護負担の軽減の実績はあるが、一方で類似品が物を運搬する他分野でも活用されていることから、要介護等の高齢者

等を受給権者とする介護保険制度の給付対象とするには慎重な対応が必要と考えられる。

評価検討会結果(案)

□

可

( □新規種目・種類

□拡充・変更 )

□ 評価検討の継続

■ 否

6

※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。

委員の意見

(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)

①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。

④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせない。

〇 被介護者の自立促進に役立つデータが示されているとは言えないのではないか。

〇 在宅での使用者は高齢者も含めて多様であり、多様な利用者を想定したリスクアセスメントが必要で、これに必要な臨床評価の実施が必要ではないか。

〇 本機器は人の介護の場面のみならず、物を運搬する必要がある農業・工業等の分野にも利活用が進んでおり、介護の分野に特化したものと言えないの

ではないか。

〇 ほぼ同じものが一般用品として販売・利用されていること、使用における禁忌が介護者についてもある(被介護者の心身状態や生活環境で給付の判断

ができない)こと、介護者(家族)が利用する場合の安全性が担保されていないこと、介護者への負担軽減効果はあると考えられるもののその費用対効果

や被介護者への有効性が十分であるか明らかでないこと、などを勘案すると福祉用具の給付対象としてはそぐわないのではないか。

〇 介護保険制度は、被保険者及び受給権者が要支援、要介護の状態にある高齢者等であることから、これを基本として考えなればならないのではないか。

〇 当該機器は、介護施設や訪問介護事業者向けの機器ではないか。

〇 移乗、トイレ介助、入浴介助、それぞれの場面ごとにデータを確認する必要があるのではないか。また、それぞれで一定のデータ数が必要ではないか。

◯ 装着、脱着に一定程度時間がかかること、ならびに使用方法に対するハードルはあるものと想定されるのではないか。施設と比較することが適切では

ないが、参考として1日の中で、多くの利用者を複数回の移乗介助がある施設であってもこれら製品の導入は進んでいない。それが在宅介護の場面で基本

的に被介護者が1人と想定される中で、数回の移乗のために、これらを装着して外してを繰り返すのかが疑問も残るため、それらの検証結果も示す必要が

あるのではないか。

〇 使用時の負担軽減は想定されるが、効果実証件数が少なく結果についても介助者・被介助者の使用後感想が中心であり、負担軽減の効果についてもう

少し客観的なデータで示せないか検討が必要ではないか。

〇 在宅での使用について、留意すべき点について、より明確化すべきである。

〇 着脱等にも問題があるのではないか。

〇 被介護者の自立の促進につながる十分なデータが示されているとはいえないのではないか。また介護に特化した機器といえるかは、議論の余地がある

のではないか。

1

有効性・安全性

2

一般用品

3

医療機器

4

在宅で使用

5

補装具

6

利用促進

7

工事を伴う

✕

△

〇

△

〇

〇

〇

〇 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第193条において、福祉用具貸与の基本方針は「~(略)~利用者の日常生活上の便宜

を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るもの」と定められており、日常生活上の便宜と機能訓練に資することが

求められている。本機器について、介助者の介護負担の軽減に資する点についてはその効果の実証に取り組んでいるが、被介護者の自立の促進や機能訓

練に資する効果についてデータを示し、検証結果を示す必要がある。

〇 また、本機器は、施設における介護負担の軽減の実績はあるが、一方で類似品が物を運搬する他分野でも活用されていることから、要介護等の高齢者

等を受給権者とする介護保険制度の給付対象とするには慎重な対応が必要と考えられる。

評価検討会結果(案)

□

可

( □新規種目・種類

□拡充・変更 )

□ 評価検討の継続

■ 否

6