よむ、つかう、まなぶ。

感染症週報 2025年第9週(2月24日-3月2日) (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr-dl/2025.html |

| 出典情報 | 感染症週報 2025年第9週(2月24日-3月2日)(3/14)《国立感染症研究所》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Infectious Diseases Weekly Report Japan

2025年 第9週

(2月24日〜 3月2日)

:通巻第27巻 第9号

注目すべき感染症

◆RSウイルス感染症

RSウイルス感染症はRSウイルス(RSV)を病原体とする、乳幼児に多く認められる急性呼吸

器感染症である。潜伏期間は2〜8日であり、典型的には4〜6日とされている。主な感染経路

は、患者の咳やくしゃみなどによる飛沫感染と、ウイルスが付着した手指や物品等を介した接

触感染である。生後1歳までに50%以上の人が、2歳までにほぼ100%の人がRSVの初感染を受

けるが、再感染によるRSウイルス感染症も普遍的に認められる。初感染の場合、発熱、鼻汁な

どの上気道症状が出現し、うち約20〜30%で気管支炎や肺炎などの下気道症状が出現すると

される。乳幼児における肺炎の約50%がRSVによるとされ、特に早産児、心臓や肺の基礎疾患

を有する児、あるいは免疫不全やダウン症候群の児は重症化しやすい傾向がある。さらに、慢

性呼吸器疾患等の基礎疾患を有する高齢者においてもRSウイルス感染症の重症化リスクがあ

ることが知られており、高齢者施設での集団発生事例も報告されている。ただし、年長の児や

成人における再感染例では、重症となることは少ない。

RSウイルス感染症が重症化した場合には、酸素投与、輸液や呼吸器管理などの対症療法が

主体となる。RSV感染の重症化予防のため、早産児やハイリスク児を対象に、ヒト化抗RSV-F

蛋白単クローン抗体であるパリビズマブの公的医療保険の適用が認められている。また、ハイリ

スク児や生後初回のRSV流行期を迎えた新生児と乳幼児を対象にしたヒト化抗RSV-F蛋白単

クローン抗体製剤で、より長期間の効果が期待できるニルセビマブが2024年3月に承認を受け

た。さらに、60歳以上のハイリスク者や、移行抗体による乳幼児の感染予防を目的として妊産

婦を対象とする組換えRSウイルスワクチンがそれぞれ承認を受けている。

RSウイルス感染症は、感染症発生動向調査の5類感染症小児科定点把握対象疾患であり、

全国約3,000カ所の小児科定点医療機関から毎週報告されている。定点医療機関において、医

師が症状や所見よりRSウイルス感染症を疑い、かつ検査によってRSウイルス感染症と診断さ

れた者が報告の対象となる。本疾患の発生動向調査は小児科定点医療機関のみからの報告で

ある。

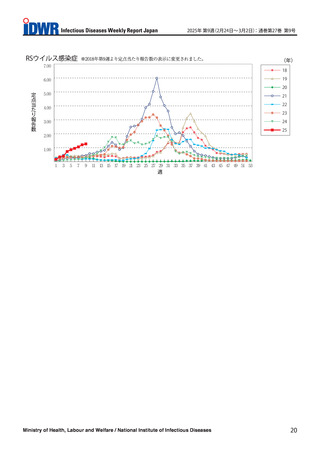

2020年は一年を通じてRSウイルス感染症の定点当たり報告数が少なく、ピークもみられな

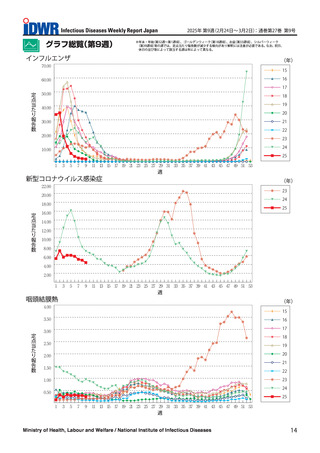

かった。しかし、2021年は第28週(5.99)、2022年は第30週(2.35)、2023年は第27週(3.38)、

2024 年は第 28 週(1.84)にピークがみられた(本号 20 ページ「グラフ総覧」参照)。2023 年は

2021〜2024年の4年間でピークに達した週が最も早かった。

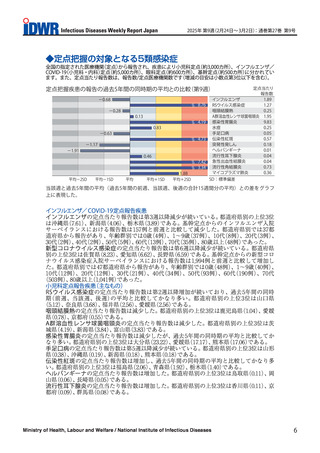

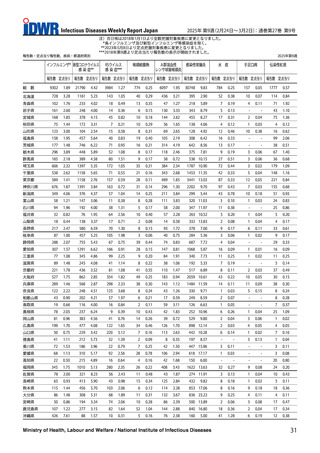

2025年の第1~9週の報告数は継続的に増加しており、各年の第5~9週までの定点当たり

報告数を比較すると、過去5年間の同時期と比べて各週の定点当たり報告数は最も多くなって

いる。

2020年:第5週(0.35)、第6週(0.32)、第7週(0.27)、第8週(0.29)、第9週(0.28)

2021年:第5週(0.25)、第6週(0.27)、第7週(0.33)、第8週(0.41)、第9週(0.44)

2022年:第5週(0.34)、第6週(0.26)、第7週(0.23)、第8週(0.17)、第9週(0.20)

2023年:第5週(0.32)、第6週(0.30)、第7週(0.32)、第8週(0.31)、第9週(0.34)

2024年:第5週(0.12)、第6週(0.14)、第7週(0.15)、第8週(0.21)、第9週(0.29)

2025年:第5週(0.86)、第6週(0.96)、第7週(1.06)、第8週(1.21)、第9週(1.27)

Ministry of Health, Labour and Welfare / National Institute of Infectious Diseases

10

2025年 第9週

(2月24日〜 3月2日)

:通巻第27巻 第9号

注目すべき感染症

◆RSウイルス感染症

RSウイルス感染症はRSウイルス(RSV)を病原体とする、乳幼児に多く認められる急性呼吸

器感染症である。潜伏期間は2〜8日であり、典型的には4〜6日とされている。主な感染経路

は、患者の咳やくしゃみなどによる飛沫感染と、ウイルスが付着した手指や物品等を介した接

触感染である。生後1歳までに50%以上の人が、2歳までにほぼ100%の人がRSVの初感染を受

けるが、再感染によるRSウイルス感染症も普遍的に認められる。初感染の場合、発熱、鼻汁な

どの上気道症状が出現し、うち約20〜30%で気管支炎や肺炎などの下気道症状が出現すると

される。乳幼児における肺炎の約50%がRSVによるとされ、特に早産児、心臓や肺の基礎疾患

を有する児、あるいは免疫不全やダウン症候群の児は重症化しやすい傾向がある。さらに、慢

性呼吸器疾患等の基礎疾患を有する高齢者においてもRSウイルス感染症の重症化リスクがあ

ることが知られており、高齢者施設での集団発生事例も報告されている。ただし、年長の児や

成人における再感染例では、重症となることは少ない。

RSウイルス感染症が重症化した場合には、酸素投与、輸液や呼吸器管理などの対症療法が

主体となる。RSV感染の重症化予防のため、早産児やハイリスク児を対象に、ヒト化抗RSV-F

蛋白単クローン抗体であるパリビズマブの公的医療保険の適用が認められている。また、ハイリ

スク児や生後初回のRSV流行期を迎えた新生児と乳幼児を対象にしたヒト化抗RSV-F蛋白単

クローン抗体製剤で、より長期間の効果が期待できるニルセビマブが2024年3月に承認を受け

た。さらに、60歳以上のハイリスク者や、移行抗体による乳幼児の感染予防を目的として妊産

婦を対象とする組換えRSウイルスワクチンがそれぞれ承認を受けている。

RSウイルス感染症は、感染症発生動向調査の5類感染症小児科定点把握対象疾患であり、

全国約3,000カ所の小児科定点医療機関から毎週報告されている。定点医療機関において、医

師が症状や所見よりRSウイルス感染症を疑い、かつ検査によってRSウイルス感染症と診断さ

れた者が報告の対象となる。本疾患の発生動向調査は小児科定点医療機関のみからの報告で

ある。

2020年は一年を通じてRSウイルス感染症の定点当たり報告数が少なく、ピークもみられな

かった。しかし、2021年は第28週(5.99)、2022年は第30週(2.35)、2023年は第27週(3.38)、

2024 年は第 28 週(1.84)にピークがみられた(本号 20 ページ「グラフ総覧」参照)。2023 年は

2021〜2024年の4年間でピークに達した週が最も早かった。

2025年の第1~9週の報告数は継続的に増加しており、各年の第5~9週までの定点当たり

報告数を比較すると、過去5年間の同時期と比べて各週の定点当たり報告数は最も多くなって

いる。

2020年:第5週(0.35)、第6週(0.32)、第7週(0.27)、第8週(0.29)、第9週(0.28)

2021年:第5週(0.25)、第6週(0.27)、第7週(0.33)、第8週(0.41)、第9週(0.44)

2022年:第5週(0.34)、第6週(0.26)、第7週(0.23)、第8週(0.17)、第9週(0.20)

2023年:第5週(0.32)、第6週(0.30)、第7週(0.32)、第8週(0.31)、第9週(0.34)

2024年:第5週(0.12)、第6週(0.14)、第7週(0.15)、第8週(0.21)、第9週(0.29)

2025年:第5週(0.86)、第6週(0.96)、第7週(1.06)、第8週(1.21)、第9週(1.27)

Ministry of Health, Labour and Welfare / National Institute of Infectious Diseases

10