よむ、つかう、まなぶ。

資料5 日本臨床腫瘍学会 提出資料 (17 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55468.html |

| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第17回 3/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

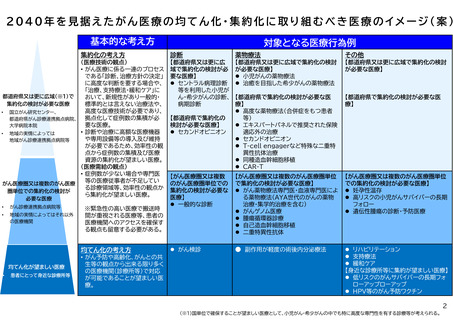

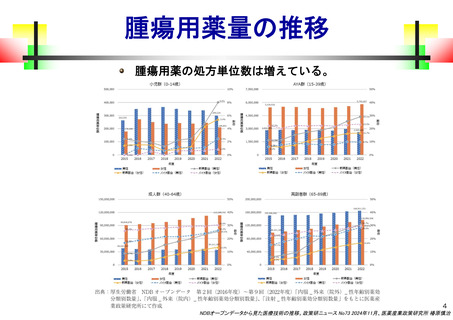

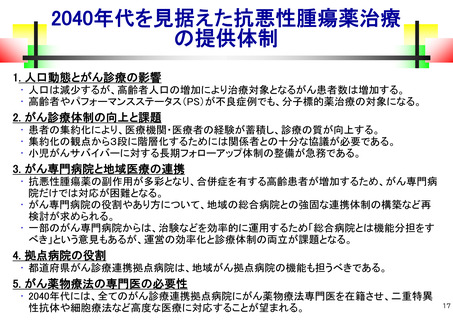

2040年代を見据えた抗悪性腫瘍薬治療

の提供体制

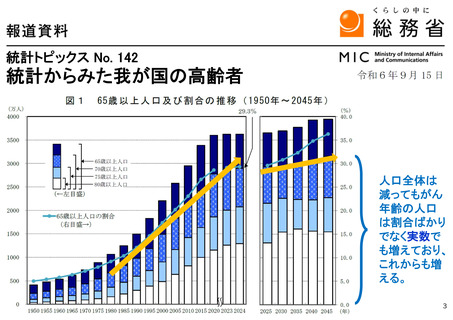

1. 人口動態とがん診療の影響

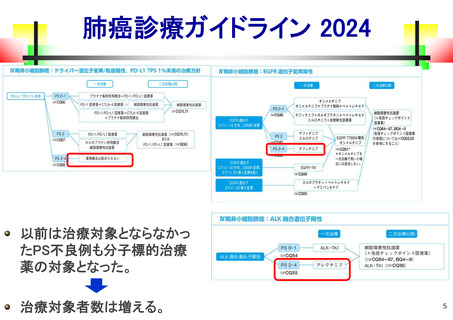

人口は減少するが、高齢者人口の増加により治療対象となるがん患者数は増加する。

• 高齢者やパフォーマンスステータス(PS)が不良症例でも、分子標的薬治療の対象になる。

•

2. がん診療体制の向上と課題

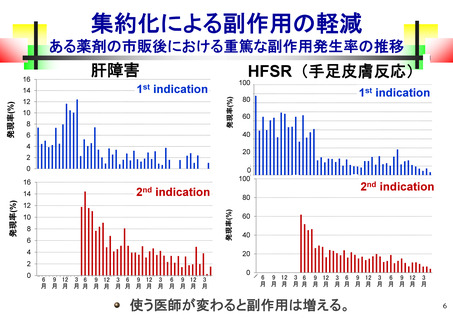

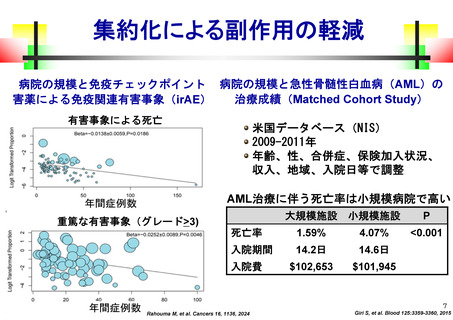

患者の集約化により、医療機関・医療者の経験が蓄積し、診療の質が向上する。

• 集約化の観点から3段に階層化するためには関係者との十分な協議が必要である。

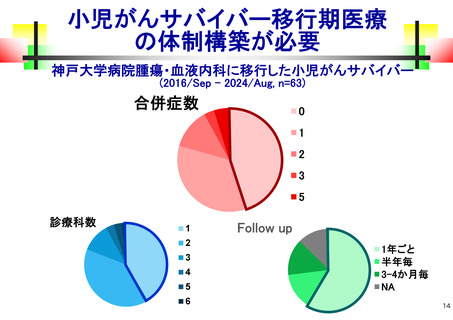

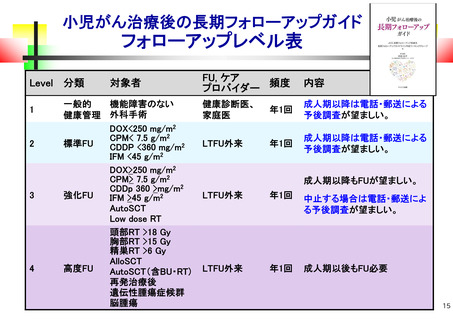

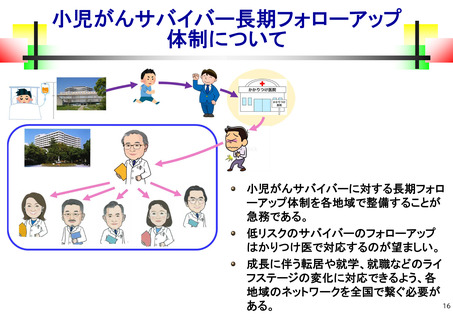

• 小児がんサバイバーに対する長期フォローアップ体制の整備が急務である。

•

3. がん専門病院と地域医療の連携

抗悪性腫瘍薬の副作用が多彩となり、合併症を有する高齢患者が増加するため、がん専門病

院だけでは対応が困難となる。

• がん専門病院の役割やあり方について、地域の総合病院との強固な連携体制の構築など再

検討が求められる。

• 一部のがん専門病院からは、治験などを効率的に運用するため「総合病院とは機能分担をす

べき」という意見もあるが、運営の効率化と診療体制の両立が課題となる。

•

4. 拠点病院の役割

•

都道府県がん診療連携拠点病院は、地域がん拠点病院の機能も担うべきである。

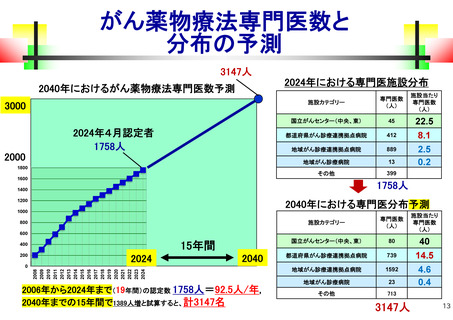

5. がん薬物療法の専門医の必要性

•

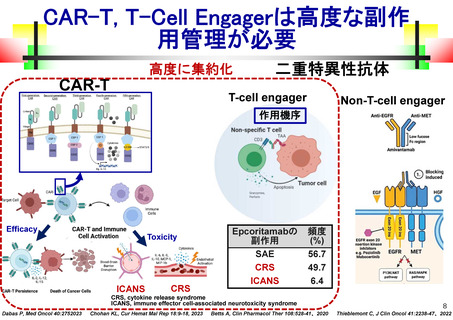

2040年代には、全てのがん診療連携拠点病院にがん薬物療法専門医を在籍させ、二重特異

性抗体や細胞療法など高度な医療に対応することが望まれる。

17

の提供体制

1. 人口動態とがん診療の影響

人口は減少するが、高齢者人口の増加により治療対象となるがん患者数は増加する。

• 高齢者やパフォーマンスステータス(PS)が不良症例でも、分子標的薬治療の対象になる。

•

2. がん診療体制の向上と課題

患者の集約化により、医療機関・医療者の経験が蓄積し、診療の質が向上する。

• 集約化の観点から3段に階層化するためには関係者との十分な協議が必要である。

• 小児がんサバイバーに対する長期フォローアップ体制の整備が急務である。

•

3. がん専門病院と地域医療の連携

抗悪性腫瘍薬の副作用が多彩となり、合併症を有する高齢患者が増加するため、がん専門病

院だけでは対応が困難となる。

• がん専門病院の役割やあり方について、地域の総合病院との強固な連携体制の構築など再

検討が求められる。

• 一部のがん専門病院からは、治験などを効率的に運用するため「総合病院とは機能分担をす

べき」という意見もあるが、運営の効率化と診療体制の両立が課題となる。

•

4. 拠点病院の役割

•

都道府県がん診療連携拠点病院は、地域がん拠点病院の機能も担うべきである。

5. がん薬物療法の専門医の必要性

•

2040年代には、全てのがん診療連携拠点病院にがん薬物療法専門医を在籍させ、二重特異

性抗体や細胞療法など高度な医療に対応することが望まれる。

17