よむ、つかう、まなぶ。

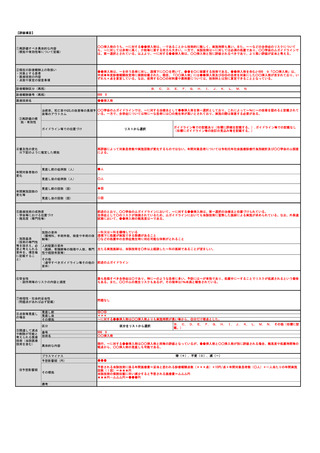

技-3-1参考 医療技術評価提案書記載例 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50435.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和6年度第1回 2/3)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【評価項目】

①提案される医療技術の対象

・疾患、病態、症状、年齢等

以下の要件を満たす●膿瘍の患者

・単発の膿瘍である

・解剖学的に経皮的ドレナージが安全に実施できる

・穿刺やカテーテル留置の手技が可能である

②提案される医療技術の内容

・方法、実施頻度、期間等

(具体的に記載する)

局所麻酔下において、超音波ガイド下又はCTガイド下で体表より穿刺、排膿を行う。通常、患者1人につき手技は1度であ

るが、まれに複数回実施されることもある(~である場合等。但し、一般的にこのような場合は外科的治療が優先され

る)。抗菌薬投与を併用し、状態が安定していれば術後○日程度で退院可能である。

区分

③対象疾患に対

して現在行われ

ている医療技術

(当該医療技術

が検査等であっ

て、複数ある場

合は全て列挙す

ること)

I,

J,

K,

L,

M,

998

○○術

既存の治療法・検査法等の内容

全身麻酔下に開腹し、直接膿瘍に対して切開排膿を行う(区分番号K998に該当する。)。侵襲性は高く、全身麻酔による手

術が可能な患者に限られるため、~のような患者には実施できない。また、術後合併症として~があるほか、~に留意する

必要がある。

手術が出来ない場合や、膿瘍径が○cm以下で全身状態良好である場合には○○系抗菌薬の投与を○日間以上行う。

研究結果

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

単発の●膿瘍に対する経皮的治療は「●膿瘍切開術」や「●膿瘍△△療法」と比べ、治癒率が○~△%、死亡率が○~△%

それぞれ減少する。さらに、術後のQOLも~程度改善する。また、当該技術は従前の「●膿瘍切開術」と比べ低侵襲であ

り、1人あたりの入院期間が××日短縮することが期待できる。また、抗菌薬の投与期間及び総投与量の減少も見込まれ

る。

単発の●膿瘍の患者に対し、●膿瘍切開術を実施した患者群と当該技術を実施した患者群との術後成績の比較では、~で

あった。また、術後のQOLスコアは~であった。(NEJM, 2013;○:○-○)

単発の●膿瘍の患者について、当該技術群と抗菌薬単独投与群を比較したところ、治癒率はそれぞれ~%であり、平均入院

日数は×日、平均抗菌薬投与量は○mgであった。(○○雑誌、2012年○号、pp○-○)

1a,

ガイドライン等での位置づけ

年間対象患者数(人)

国内年間実施回数(回)

※患者数及び実施回数の推定根拠等

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

C, D, E, F, G, H,

その他(右欄に記載する。)

番号

医療技術名

④有効性・効率性

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

⑥普及性

B,

N,

区分をリストから選択

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体

制等)

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門

性や経験年数等)

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の

要件)

位置づけをリストから選択

1b,

2a,

2b,

3,

4,

5,

6

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載する。),ガイドライ

ン等での記載なし(右欄にガイドライン等の改訂の見込み等を記載す

る。)

◎◎◎

△△△

令和元年社会医療診療行為別統計によると、「●膿瘍切開術」、「●膿瘍△△療法」の実施件数はそれぞれ▲件、◆件であ

る。○○学会による調査では、●膿瘍患者のうち、単発の割合が□%、~の割合が■%であることから、×%程度について

は当該技術で代替可能と考えられる。また、現在抗菌薬治療のみが実施されている患者のうち~%については当該技術が実

施されると考えられる。

以上から、

(計算式)

となる。手術回数は概ね1人1回であるが、数%の割合で複数回実施されることを考慮し、年間実施回数は△△△回として

いる。

○○学会のガイドラインにおいては、●膿瘍に対する治療法の第一選択として当該技術は推奨されている。一方で、~の場

合においては当該技術ではなく外科的治療を優先することとされている。

当該技術は外保連試案に掲載されており(試案コード:○○)、難易度は○である。実施に当たっては、当該領域の超音波

検査及び穿刺などに習熟した医師が行うことが望ましい。

○○学会のガイドラインに記載された基準(下記)を満たした施設

・○○術を年間○回以上実施している

・~研修を修了した医師が○人以上在籍している

・○○専門医研修施設である

5年以上の○○外科の経験を有する常勤の医師が○名以上配置されている。

当該技術が難しい場合に、外科的治療に移行できるバックアップ体制が必要である。

当該技術の適応の判断及び実施に当たっては、○○学会のガイドラインを参考にすること。

⑧安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

出血、敗血症、カテーテルの逸脱等の合併症が起こる可能性があり、それぞれ頻度は○○%、○%、○%と報告されてい

る。これは、「××療法」の頻度○○と比較し、少ないと考えられる。局所麻酔下で施行可能であり、超音波ガイド下及び

エックス線透視下に行えば合併症のリスクは低減できると考えられる。さらに、既存治療法よりも抗菌薬投与量が少ないた

め、薬剤に伴う有害事象(○○)のリスクも低減できる。

⑨倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

問題なし

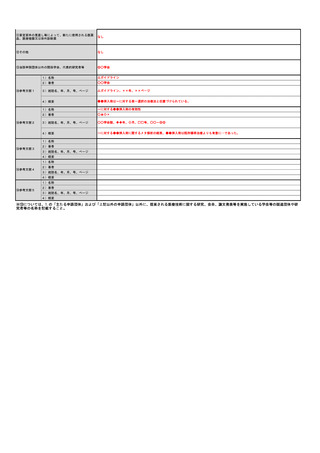

①提案される医療技術の対象

・疾患、病態、症状、年齢等

以下の要件を満たす●膿瘍の患者

・単発の膿瘍である

・解剖学的に経皮的ドレナージが安全に実施できる

・穿刺やカテーテル留置の手技が可能である

②提案される医療技術の内容

・方法、実施頻度、期間等

(具体的に記載する)

局所麻酔下において、超音波ガイド下又はCTガイド下で体表より穿刺、排膿を行う。通常、患者1人につき手技は1度であ

るが、まれに複数回実施されることもある(~である場合等。但し、一般的にこのような場合は外科的治療が優先され

る)。抗菌薬投与を併用し、状態が安定していれば術後○日程度で退院可能である。

区分

③対象疾患に対

して現在行われ

ている医療技術

(当該医療技術

が検査等であっ

て、複数ある場

合は全て列挙す

ること)

I,

J,

K,

L,

M,

998

○○術

既存の治療法・検査法等の内容

全身麻酔下に開腹し、直接膿瘍に対して切開排膿を行う(区分番号K998に該当する。)。侵襲性は高く、全身麻酔による手

術が可能な患者に限られるため、~のような患者には実施できない。また、術後合併症として~があるほか、~に留意する

必要がある。

手術が出来ない場合や、膿瘍径が○cm以下で全身状態良好である場合には○○系抗菌薬の投与を○日間以上行う。

研究結果

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

単発の●膿瘍に対する経皮的治療は「●膿瘍切開術」や「●膿瘍△△療法」と比べ、治癒率が○~△%、死亡率が○~△%

それぞれ減少する。さらに、術後のQOLも~程度改善する。また、当該技術は従前の「●膿瘍切開術」と比べ低侵襲であ

り、1人あたりの入院期間が××日短縮することが期待できる。また、抗菌薬の投与期間及び総投与量の減少も見込まれ

る。

単発の●膿瘍の患者に対し、●膿瘍切開術を実施した患者群と当該技術を実施した患者群との術後成績の比較では、~で

あった。また、術後のQOLスコアは~であった。(NEJM, 2013;○:○-○)

単発の●膿瘍の患者について、当該技術群と抗菌薬単独投与群を比較したところ、治癒率はそれぞれ~%であり、平均入院

日数は×日、平均抗菌薬投与量は○mgであった。(○○雑誌、2012年○号、pp○-○)

1a,

ガイドライン等での位置づけ

年間対象患者数(人)

国内年間実施回数(回)

※患者数及び実施回数の推定根拠等

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

C, D, E, F, G, H,

その他(右欄に記載する。)

番号

医療技術名

④有効性・効率性

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

⑥普及性

B,

N,

区分をリストから選択

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体

制等)

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門

性や経験年数等)

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の

要件)

位置づけをリストから選択

1b,

2a,

2b,

3,

4,

5,

6

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載する。),ガイドライ

ン等での記載なし(右欄にガイドライン等の改訂の見込み等を記載す

る。)

◎◎◎

△△△

令和元年社会医療診療行為別統計によると、「●膿瘍切開術」、「●膿瘍△△療法」の実施件数はそれぞれ▲件、◆件であ

る。○○学会による調査では、●膿瘍患者のうち、単発の割合が□%、~の割合が■%であることから、×%程度について

は当該技術で代替可能と考えられる。また、現在抗菌薬治療のみが実施されている患者のうち~%については当該技術が実

施されると考えられる。

以上から、

(計算式)

となる。手術回数は概ね1人1回であるが、数%の割合で複数回実施されることを考慮し、年間実施回数は△△△回として

いる。

○○学会のガイドラインにおいては、●膿瘍に対する治療法の第一選択として当該技術は推奨されている。一方で、~の場

合においては当該技術ではなく外科的治療を優先することとされている。

当該技術は外保連試案に掲載されており(試案コード:○○)、難易度は○である。実施に当たっては、当該領域の超音波

検査及び穿刺などに習熟した医師が行うことが望ましい。

○○学会のガイドラインに記載された基準(下記)を満たした施設

・○○術を年間○回以上実施している

・~研修を修了した医師が○人以上在籍している

・○○専門医研修施設である

5年以上の○○外科の経験を有する常勤の医師が○名以上配置されている。

当該技術が難しい場合に、外科的治療に移行できるバックアップ体制が必要である。

当該技術の適応の判断及び実施に当たっては、○○学会のガイドラインを参考にすること。

⑧安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

出血、敗血症、カテーテルの逸脱等の合併症が起こる可能性があり、それぞれ頻度は○○%、○%、○%と報告されてい

る。これは、「××療法」の頻度○○と比較し、少ないと考えられる。局所麻酔下で施行可能であり、超音波ガイド下及び

エックス線透視下に行えば合併症のリスクは低減できると考えられる。さらに、既存治療法よりも抗菌薬投与量が少ないた

め、薬剤に伴う有害事象(○○)のリスクも低減できる。

⑨倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

問題なし