よむ、つかう、まなぶ。

技-3-1参考 医療技術評価提案書記載例 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50435.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和6年度第1回 2/3)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

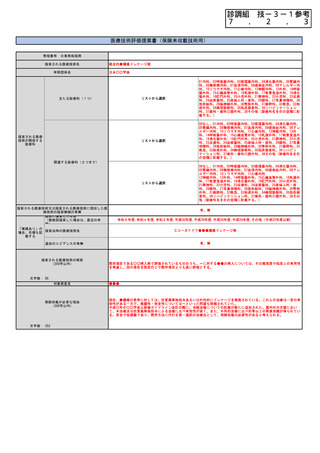

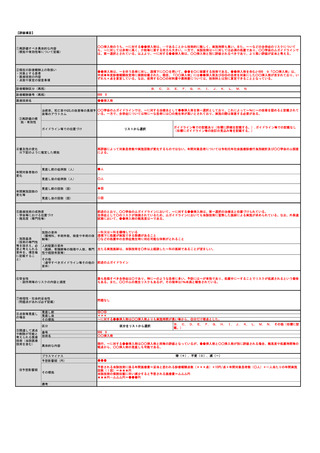

医療技術評価提案書(保険既収載技術用)

整理番号

※事務処理用

提案される医療技術名

●●挿入術

申請団体名

日本○○学会

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

リストから選択

01内科、02呼吸器内科、03循環器内科、04消化器内科、05腎臓内科、06糖尿病内科、07血

液内科、08感染症内科、09アレルギー内科、10リウマチ内科、11心療内科、12神経内科、

13外科、14呼吸器外科、15心臓血管外科、16乳腺外科、17気管食道外科、18消化器外科、

19肛門外科、20小児外科、21精神科、22小児科、23皮膚科、24泌尿器科、25産婦人科・産

科、26眼科、27耳鼻咽喉科、28放射線科、29脳神経外科、30整形外科、31麻酔科、32救

急、33形成外科、34病理診断科、35臨床検査科、36リハビリテーション科、37歯科・歯科

口腔外科、38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)

リストから選択

00なし、01内科、02呼吸器内科、03循環器内科、04消化器内科、05腎臓内科、06糖尿病内

科、07血液内科、08感染症内科、09アレルギー内科、10リウマチ内科、11心療内科、12神

経内科、13外科、14呼吸器外科、15心臓血管外科、16乳腺外科、17気管食道外科、18消化

器外科、19肛門外科、20小児外科、21精神科、22小児科、23皮膚科、24泌尿器科、25産婦

人科・産科、26眼科、27耳鼻咽喉科、28放射線科、29脳神経外科、30整形外科、31麻酔

科、32救急、33形成外科、34病理診断科、35臨床検査科、36リハビリテーション科、37歯

科・歯科口腔外科、38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)

リストから選択

00なし、01内科、02呼吸器内科、03循環器内科、04消化器内科、05腎臓内科、06糖尿病内

科、07血液内科、08感染症内科、09アレルギー内科、10リウマチ内科、11心療内科

12神経内科、13外科、14呼吸器外科、15心臓血管外科、16乳腺外科、17気管食道外科、18

消化器外科、19肛門外科、20小児外科、21精神科、22小児科、23皮膚科、24泌尿器科、25

産婦人科・産科、26眼科、27耳鼻咽喉科、28放射線科、29脳神経外科、30整形外科、31麻

酔科、32救急、33形成外科、34病理診断科、35臨床検査科、36リハビリテーション科、37

歯科・歯科口腔外科、38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)

関連する診療科(2つまで)

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した

医療技術の提案実績の有無

有,

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年

度)

「実績あり」の

場合、右欄も記

載する

提案当時の医療技術名

令和4年度,令和2年度,平成30年度,平成28年度,平成26年度,平成24年度,その他(平成22年度以前)

エコーガイド下●●●膿瘍ドレナージ術

有,

追加のエビデンスの有無

診療報酬区分

診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

提案される医療技術の概要(200字以内)

無

B,

999

C,

D,

E,

F,

G,

無

H,

I,

J,

K,

L,

M,

N

9

1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択

3

項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択

4

保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択

5

新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択

6

その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

●●●

既存項目である○○挿入術で評価されているもののうち、~に対する●●の挿入については、その難易度や臨床上の有用性を考慮し、別の項目を

設定の上で既存項目よりも高い評価とする。

文字数: 85

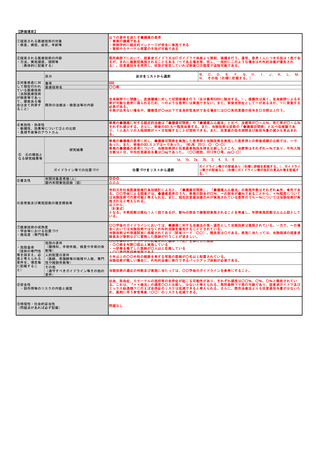

再評価が必要な理由

○○挿入術のうち、~に対する●●挿入術は、…であることから技術的に難しく、実施時間も長い。また、合併症のリスクについても、~に対し

ては非常に高く、介助等に要する労力も大きい。さらに、当該技術は○○学会の△ガイドラインにおいて、第一選択とされている。

以上から、~に対する●●挿入術は○○挿入術とは別に評価すべきであり、●●挿入術に対してより高い評価が妥当と考える。

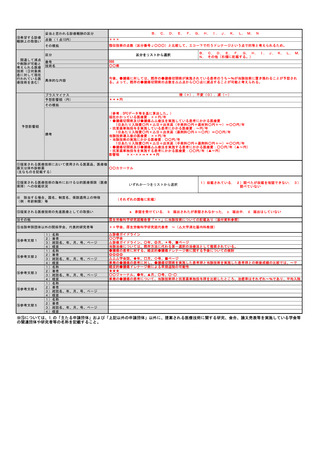

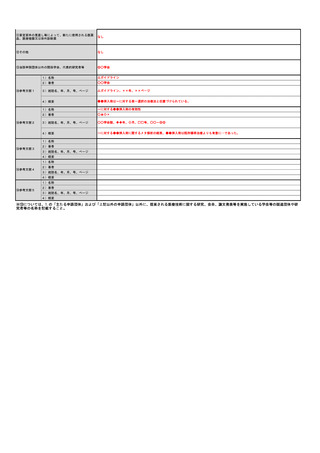

整理番号

※事務処理用

提案される医療技術名

●●挿入術

申請団体名

日本○○学会

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

リストから選択

01内科、02呼吸器内科、03循環器内科、04消化器内科、05腎臓内科、06糖尿病内科、07血

液内科、08感染症内科、09アレルギー内科、10リウマチ内科、11心療内科、12神経内科、

13外科、14呼吸器外科、15心臓血管外科、16乳腺外科、17気管食道外科、18消化器外科、

19肛門外科、20小児外科、21精神科、22小児科、23皮膚科、24泌尿器科、25産婦人科・産

科、26眼科、27耳鼻咽喉科、28放射線科、29脳神経外科、30整形外科、31麻酔科、32救

急、33形成外科、34病理診断科、35臨床検査科、36リハビリテーション科、37歯科・歯科

口腔外科、38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)

リストから選択

00なし、01内科、02呼吸器内科、03循環器内科、04消化器内科、05腎臓内科、06糖尿病内

科、07血液内科、08感染症内科、09アレルギー内科、10リウマチ内科、11心療内科、12神

経内科、13外科、14呼吸器外科、15心臓血管外科、16乳腺外科、17気管食道外科、18消化

器外科、19肛門外科、20小児外科、21精神科、22小児科、23皮膚科、24泌尿器科、25産婦

人科・産科、26眼科、27耳鼻咽喉科、28放射線科、29脳神経外科、30整形外科、31麻酔

科、32救急、33形成外科、34病理診断科、35臨床検査科、36リハビリテーション科、37歯

科・歯科口腔外科、38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)

リストから選択

00なし、01内科、02呼吸器内科、03循環器内科、04消化器内科、05腎臓内科、06糖尿病内

科、07血液内科、08感染症内科、09アレルギー内科、10リウマチ内科、11心療内科

12神経内科、13外科、14呼吸器外科、15心臓血管外科、16乳腺外科、17気管食道外科、18

消化器外科、19肛門外科、20小児外科、21精神科、22小児科、23皮膚科、24泌尿器科、25

産婦人科・産科、26眼科、27耳鼻咽喉科、28放射線科、29脳神経外科、30整形外科、31麻

酔科、32救急、33形成外科、34病理診断科、35臨床検査科、36リハビリテーション科、37

歯科・歯科口腔外科、38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)

関連する診療科(2つまで)

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した

医療技術の提案実績の有無

有,

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年

度)

「実績あり」の

場合、右欄も記

載する

提案当時の医療技術名

令和4年度,令和2年度,平成30年度,平成28年度,平成26年度,平成24年度,その他(平成22年度以前)

エコーガイド下●●●膿瘍ドレナージ術

有,

追加のエビデンスの有無

診療報酬区分

診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

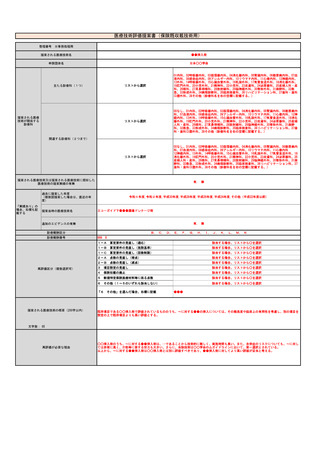

提案される医療技術の概要(200字以内)

無

B,

999

C,

D,

E,

F,

G,

無

H,

I,

J,

K,

L,

M,

N

9

1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択

3

項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択

4

保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択

5

新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択

6

その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

●●●

既存項目である○○挿入術で評価されているもののうち、~に対する●●の挿入については、その難易度や臨床上の有用性を考慮し、別の項目を

設定の上で既存項目よりも高い評価とする。

文字数: 85

再評価が必要な理由

○○挿入術のうち、~に対する●●挿入術は、…であることから技術的に難しく、実施時間も長い。また、合併症のリスクについても、~に対し

ては非常に高く、介助等に要する労力も大きい。さらに、当該技術は○○学会の△ガイドラインにおいて、第一選択とされている。

以上から、~に対する●●挿入術は○○挿入術とは別に評価すべきであり、●●挿入術に対してより高い評価が妥当と考える。