よむ、つかう、まなぶ。

資料1 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画(案)の概要 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/senpaku_katuyou/dai2/gijisidai.html |

| 出典情報 | 船舶活用医療推進本部会合(第2回 3/18)《内閣官房》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

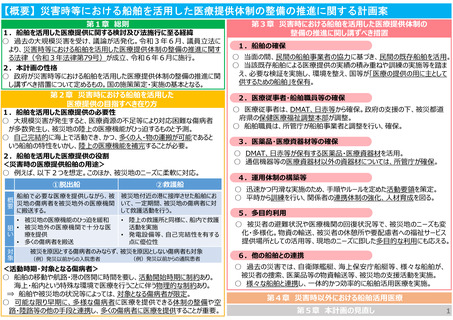

【概要】災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画案

第1章 総則

1.船舶を活⽤した医療提供に関する検討及び法施⾏に⾄る経緯

○ 過去の⼤規模災害を受け、議論が活発化。令和3年6⽉、議員⽴法に

より、災害時等における船舶を活⽤した医療提供体制の整備の推進に関す

る法律(令和3年法律第79号)が成⽴、令和6年6⽉に施⾏。

2.本計画の性格

○ 政府が災害時等における船舶を活⽤した医療提供体制の整備の推進に関

し講ずべき措置について定めるもの。国の施策策定・実施の基本となる。

第2章 災害時における船舶を活⽤した

医療提供の⽬指すべき在り⽅

1.船舶を活⽤した医療提供の必要性

○ ⼤規模災害が発⽣すると、医療資源の不⾜等により対応困難な傷病者

が多数発⽣し、被災地の陸上の医療機能がひっ迫するものと予測。

○ ⾃⼰完結的に海上で活動でき、かつ、多くの⼈・物の運搬が可能であると

いう船舶の特性をいかし、陸上の医療機能を補完することが必要。

2.船舶を活⽤した医療提供の役割

<災害時の医療提供船舶の⽤途>

○ 例えば、以下2つを想定。このほか、被災地のニーズに柔軟に対応。

②救護船

概要

船舶で必要な医療を提供しながら、被

災地の傷病者を被災地外の医療機関

に搬送する。

被災地付近の港に接岸させた船舶にお

いて、⼀定期間、被災地の傷病者に対

して救護活動を⾏う。

狙

• 被災地の医療機能のひっ迫を緩和

• 被災地外の医療機関で⼗分な医

療を提供

• 多くの傷病者を搬送

• 陸上の救護所と同様に、船内で救護

活動を実施

• 発電設備等、⾃⼰完結性を有する

点に優位性

対象

①脱出船

被災を原因とする傷病者のみならず、被災を原因としない傷病者も対象

(例)発災以前からの⼊院患者

(例)発災以前からの通院患者

<活動時期・対象となる傷病者>

○ 船舶の移動や航路・港の啓開に時間を要し、活動開始時期に制約あり。

海上・船内という特殊な環境で医療を⾏うことに伴う物理的な制約あり。

⇒ 船舶や被災地の状況等によっては、対象となる傷病者が限定。

○ 可能な限り早期に、多様な傷病者に医療を提供できる体制の整備や空

路・陸路等の他の⼿段と連携し、多くの傷病者に医療を提供することが重要。

第3章 災害時における船舶を活⽤した医療提供体制の

整備の推進に関し講ずべき措置

1.船舶の確保

○ 当⾯の間、⺠間の船舶事業者の協⼒に基づき、⺠間の既存船舶を活⽤。

○ 当該既存船舶による医療提供の実績の積み重ねや訓練の実施等を踏ま

え、必要な検証を実施し、環境を整え、国等が「医療の提供の⽤に主として

供するための船舶」を保有。

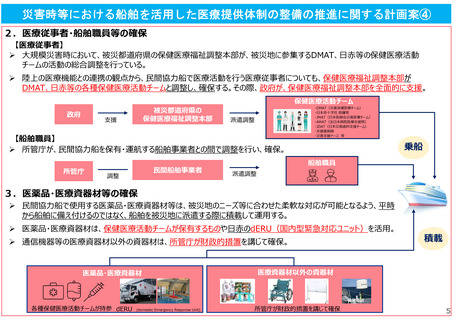

2.医療従事者・船舶職員等の確保

○ 医療従事者は、DMAT、⽇⾚等から確保。政府の⽀援の下、被災都道

府県の保健医療福祉調整本部が調整。

○ 船舶職員は、所管庁が船舶事業者と調整を⾏い、確保。

3.医薬品・医療資器材等の確保

○ DMAT、⽇⾚等が保有する医薬品・医療資器材を活⽤。

○ 通信機器等の医療資器材以外の資器材については、所管庁が確保。

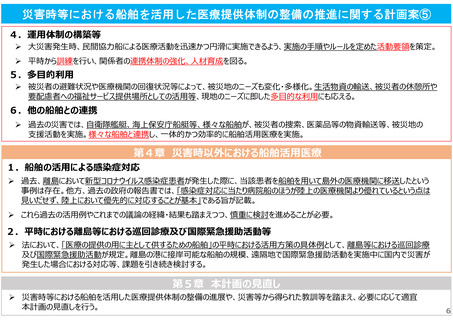

4.運⽤体制の構築等

○ 迅速かつ円滑な実施のため、⼿順やルールを定めた活動要領を策定。

○ 平時から訓練を⾏い、関係者の連携体制の強化、⼈材育成を図る。

5.多⽬的利⽤

○ 被災者の避難状況や医療機関の回復状況等で、被災地のニーズも変

化・多様化。物資の輸送、被災者の休憩所や要配慮者への福祉サービス

提供場所としての活⽤等、現地のニーズに即した多⽬的な利⽤にも応える。

6.他の船舶との連携

○ 過去の災害では、⾃衛隊艦艇、海上保安庁船艇等、様々な船舶が、

被災者の捜索、医薬品等の物資輸送等、被災地の⽀援活動を実施。

○ 様々な船舶と連携し、⼀体的かつ効率的に船舶活⽤医療を実施。

第4章 災害時以外における船舶活⽤医療

第5章 本計画の⾒直し

1

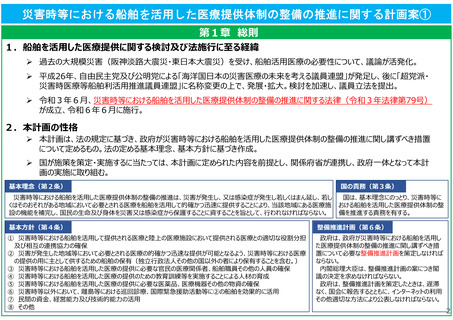

第1章 総則

1.船舶を活⽤した医療提供に関する検討及び法施⾏に⾄る経緯

○ 過去の⼤規模災害を受け、議論が活発化。令和3年6⽉、議員⽴法に

より、災害時等における船舶を活⽤した医療提供体制の整備の推進に関す

る法律(令和3年法律第79号)が成⽴、令和6年6⽉に施⾏。

2.本計画の性格

○ 政府が災害時等における船舶を活⽤した医療提供体制の整備の推進に関

し講ずべき措置について定めるもの。国の施策策定・実施の基本となる。

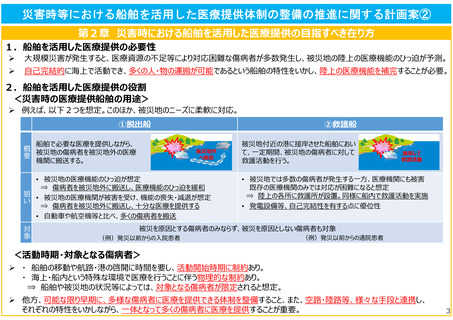

第2章 災害時における船舶を活⽤した

医療提供の⽬指すべき在り⽅

1.船舶を活⽤した医療提供の必要性

○ ⼤規模災害が発⽣すると、医療資源の不⾜等により対応困難な傷病者

が多数発⽣し、被災地の陸上の医療機能がひっ迫するものと予測。

○ ⾃⼰完結的に海上で活動でき、かつ、多くの⼈・物の運搬が可能であると

いう船舶の特性をいかし、陸上の医療機能を補完することが必要。

2.船舶を活⽤した医療提供の役割

<災害時の医療提供船舶の⽤途>

○ 例えば、以下2つを想定。このほか、被災地のニーズに柔軟に対応。

②救護船

概要

船舶で必要な医療を提供しながら、被

災地の傷病者を被災地外の医療機関

に搬送する。

被災地付近の港に接岸させた船舶にお

いて、⼀定期間、被災地の傷病者に対

して救護活動を⾏う。

狙

• 被災地の医療機能のひっ迫を緩和

• 被災地外の医療機関で⼗分な医

療を提供

• 多くの傷病者を搬送

• 陸上の救護所と同様に、船内で救護

活動を実施

• 発電設備等、⾃⼰完結性を有する

点に優位性

対象

①脱出船

被災を原因とする傷病者のみならず、被災を原因としない傷病者も対象

(例)発災以前からの⼊院患者

(例)発災以前からの通院患者

<活動時期・対象となる傷病者>

○ 船舶の移動や航路・港の啓開に時間を要し、活動開始時期に制約あり。

海上・船内という特殊な環境で医療を⾏うことに伴う物理的な制約あり。

⇒ 船舶や被災地の状況等によっては、対象となる傷病者が限定。

○ 可能な限り早期に、多様な傷病者に医療を提供できる体制の整備や空

路・陸路等の他の⼿段と連携し、多くの傷病者に医療を提供することが重要。

第3章 災害時における船舶を活⽤した医療提供体制の

整備の推進に関し講ずべき措置

1.船舶の確保

○ 当⾯の間、⺠間の船舶事業者の協⼒に基づき、⺠間の既存船舶を活⽤。

○ 当該既存船舶による医療提供の実績の積み重ねや訓練の実施等を踏ま

え、必要な検証を実施し、環境を整え、国等が「医療の提供の⽤に主として

供するための船舶」を保有。

2.医療従事者・船舶職員等の確保

○ 医療従事者は、DMAT、⽇⾚等から確保。政府の⽀援の下、被災都道

府県の保健医療福祉調整本部が調整。

○ 船舶職員は、所管庁が船舶事業者と調整を⾏い、確保。

3.医薬品・医療資器材等の確保

○ DMAT、⽇⾚等が保有する医薬品・医療資器材を活⽤。

○ 通信機器等の医療資器材以外の資器材については、所管庁が確保。

4.運⽤体制の構築等

○ 迅速かつ円滑な実施のため、⼿順やルールを定めた活動要領を策定。

○ 平時から訓練を⾏い、関係者の連携体制の強化、⼈材育成を図る。

5.多⽬的利⽤

○ 被災者の避難状況や医療機関の回復状況等で、被災地のニーズも変

化・多様化。物資の輸送、被災者の休憩所や要配慮者への福祉サービス

提供場所としての活⽤等、現地のニーズに即した多⽬的な利⽤にも応える。

6.他の船舶との連携

○ 過去の災害では、⾃衛隊艦艇、海上保安庁船艇等、様々な船舶が、

被災者の捜索、医薬品等の物資輸送等、被災地の⽀援活動を実施。

○ 様々な船舶と連携し、⼀体的かつ効率的に船舶活⽤医療を実施。

第4章 災害時以外における船舶活⽤医療

第5章 本計画の⾒直し

1