よむ、つかう、まなぶ。

神奈川県 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00005.html |

| 出典情報 | 令和6年度 入院者訪問支援事業担当者会議(3/18)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

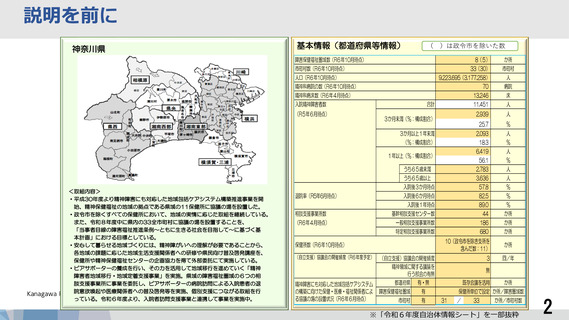

説明を前に

神奈川県

基本情報(都道府県等情報)

( )は政令市を除いた数

障害保健福祉圏域数(R6年10月時点)

市町村数(R6年10月時点)

人口(R6年10月時点)

精神科病院の数(R6年10月時点)

精神科病床数(R6年4月時点)

入院精神障害者数

8(5)

33(30)

9,223,695(3,177,258)

70

13,246

合計

11,451

か所

市町村

人

病院

床

人

2,939

人

25.7

%

2,093

18.3

6,419

56.1

2,783

3,636

57.8

82.5

89.0

44

186

680

人

%

人

%

人

人

%

%

%

か所

か所

か所

10(政令市を除き支所を

含んだ数:11)

か所

3

回/年

(R5年6月時点)

3か月未満(%:構成割合)

3か月以上1年未満

(%:構成割合)

1年以上(%:構成割合)

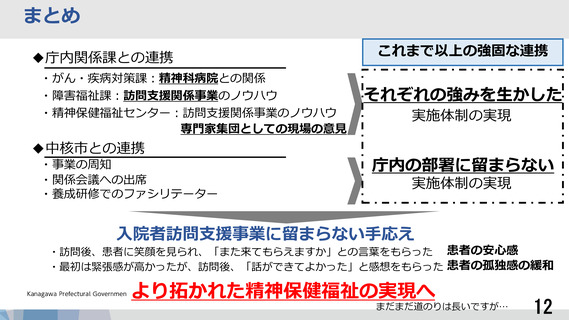

<取組内容>

・平成30年度より精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業を開

始、精神保健福祉の地域の拠点である県域の11保健所に協議の場を設置した。

・政令市を除くすべての保健所において、地域の実情に応じた取組を継続している。

また、令和8年度中に県内の33全市町村に協議の場を設置することを、

「当事者目線の障害福祉推進条例~ともに生きる社会を目指して~に基づく基

本計画」における目標としている。

・安心して暮らせる地域づくりには、精神障がいへの理解が必要であることから、

各地域の課題に応じた地域生活支援関係者への研修や県民向け普及啓発講座を、

保健所や精神保健福祉センターの企画協力を得て外部委託にて実施している。

・ピアサポーターの養成を行い、その力を活用して地域移行を進めていく「精神

障害者地域移行・地域定着支援事業」を実施。県域の障害福祉圏域の6つの相

談支援事業所に事業を委託し、ピアサポーターの病院訪問による入院患者の退

院意欲喚起や医療関係者への普及啓発等を実施、個別支援につながる取組を行

っている。令和6年度より、入院者訪問支援事業と連携して事業を実施中。

うち65歳未満

うち65歳以上

入院後3か月時点

入院後6か月時点

入院後1年時点

基幹相談支援センター数

一般相談支援事業所数

特定相談支援事業所数

退院率(R5年6月時点)

相談支援事業所数

(R6年4月時点)

保健所数(R6年10月時点)

(自立支援)協議会の開催頻度(R6年度予定)

(自立支援)協議会の開催頻度

精神領域に関する議論を

行う部会の有無

都道府県 有・無

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築に向けた保健・医療・福祉関係者によ 障害保健福祉圏域

有

る協議の場の設置状況(R6年6月時点)

市町村

有

無

31

既存会議を活用

か所

保健所単位で設定 か所/障害圏域数

33

か所/市町村数

/

※「令和6年度自治体情報シート」を一部抜粋

2

神奈川県

基本情報(都道府県等情報)

( )は政令市を除いた数

障害保健福祉圏域数(R6年10月時点)

市町村数(R6年10月時点)

人口(R6年10月時点)

精神科病院の数(R6年10月時点)

精神科病床数(R6年4月時点)

入院精神障害者数

8(5)

33(30)

9,223,695(3,177,258)

70

13,246

合計

11,451

か所

市町村

人

病院

床

人

2,939

人

25.7

%

2,093

18.3

6,419

56.1

2,783

3,636

57.8

82.5

89.0

44

186

680

人

%

人

%

人

人

%

%

%

か所

か所

か所

10(政令市を除き支所を

含んだ数:11)

か所

3

回/年

(R5年6月時点)

3か月未満(%:構成割合)

3か月以上1年未満

(%:構成割合)

1年以上(%:構成割合)

<取組内容>

・平成30年度より精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業を開

始、精神保健福祉の地域の拠点である県域の11保健所に協議の場を設置した。

・政令市を除くすべての保健所において、地域の実情に応じた取組を継続している。

また、令和8年度中に県内の33全市町村に協議の場を設置することを、

「当事者目線の障害福祉推進条例~ともに生きる社会を目指して~に基づく基

本計画」における目標としている。

・安心して暮らせる地域づくりには、精神障がいへの理解が必要であることから、

各地域の課題に応じた地域生活支援関係者への研修や県民向け普及啓発講座を、

保健所や精神保健福祉センターの企画協力を得て外部委託にて実施している。

・ピアサポーターの養成を行い、その力を活用して地域移行を進めていく「精神

障害者地域移行・地域定着支援事業」を実施。県域の障害福祉圏域の6つの相

談支援事業所に事業を委託し、ピアサポーターの病院訪問による入院患者の退

院意欲喚起や医療関係者への普及啓発等を実施、個別支援につながる取組を行

っている。令和6年度より、入院者訪問支援事業と連携して事業を実施中。

うち65歳未満

うち65歳以上

入院後3か月時点

入院後6か月時点

入院後1年時点

基幹相談支援センター数

一般相談支援事業所数

特定相談支援事業所数

退院率(R5年6月時点)

相談支援事業所数

(R6年4月時点)

保健所数(R6年10月時点)

(自立支援)協議会の開催頻度(R6年度予定)

(自立支援)協議会の開催頻度

精神領域に関する議論を

行う部会の有無

都道府県 有・無

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築に向けた保健・医療・福祉関係者によ 障害保健福祉圏域

有

る協議の場の設置状況(R6年6月時点)

市町村

有

無

31

既存会議を活用

か所

保健所単位で設定 か所/障害圏域数

33

か所/市町村数

/

※「令和6年度自治体情報シート」を一部抜粋

2