よむ、つかう、まなぶ。

【資料2】検証的試験等における日本人データの必要性の整理及び迅速な承認制度のあり方について (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37787.html |

| 出典情報 | 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第8回 2/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

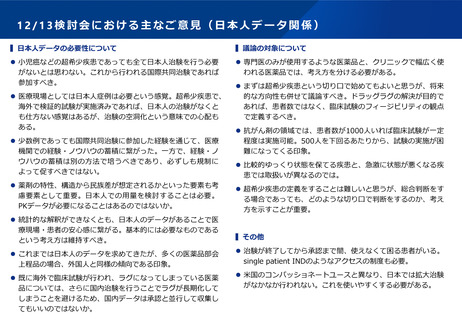

12/13検討会における主なご意見(日本人データ関係)

▍日本人データの必要性について

▍議論の対象について

⚫ 小児癌などの超希少疾患であっても全て日本人治験を行う必要

がないとは思わない。これから行われる国際共同治験であれば

参加すべき。

⚫ 専門医のみが使用するような医薬品と、クリニックで幅広く使

われる医薬品では、考え方を分ける必要がある。

⚫ 医療現場としては日本人症例は必要という感覚。超希少疾患で、

海外で検証的試験が実施済みであれば、日本人の治験がなくと

も仕方ない感覚はあるが、治験の空洞化という意味での心配も

ある。

⚫ 少数例であっても国際共同治験に参加した経験を通じて、医療

機関での経験・ノウハウの蓄積に繋がった。一方で、経験・ノ

ウハウの蓄積は別の方法で培うべきであり、必ずしも規制に

よって促すべきではない。

⚫ まずは超希少疾患という切り口で始めてもよいと思うが、将来

的な方向性も併せて議論すべき。ドラッグラグの解決が目的で

あれば、患者数ではなく、臨床試験のフィージビリティの観点

で定義するべき。

⚫ 抗がん剤の領域では、患者数が1000人いれば臨床試験が一定

程度は実施可能。500人を下回るあたりから、試験の実施が困

難になってくる印象。

⚫ 比較的ゆっくり状態を保てる疾患と、急激に状態が悪くなる疾

患では取扱いが異なるのでは。

⚫ 薬剤の特性、構造から民族差が想定されるかといった要素も考

慮要素として重要。日本人での用量を検討することは必要。

PKデータが必要になることはあるのではないか。

⚫ 超希少疾患の定義をすることは難しいと思うが、総合判断をす

る場合であっても、どのような切り口で判断をするのか、考え

方を示すことが重要。

⚫ 統計的な解釈ができなくとも、日本人のデータがあることで医

療現場・患者の安心感に繋がる。基本的には必要なものである

という考え方は維持すべき。

▍その他

⚫ これまでは日本人のデータを求めてきたが、多くの医薬品部会

上程品の場合、外国人と同様の傾向である印象。

⚫ 治験が終了してから承認まで間、使えなくて困る患者がいる。

single patient INDのようなアクセスの制度も必要。

⚫ 既に海外で臨床試験が行われ、ラグになってしまっている医薬

品については、さらに国内治験を行うことでラグが長期化して

しまうことを避けるため、国内データは承認と並行して収集し

てもいいのではないか。

⚫ 米国のコンパッショネートユースと異なり、日本では拡大治験

がなかなか行われない。これを使いやすくする必要がある。

▍日本人データの必要性について

▍議論の対象について

⚫ 小児癌などの超希少疾患であっても全て日本人治験を行う必要

がないとは思わない。これから行われる国際共同治験であれば

参加すべき。

⚫ 専門医のみが使用するような医薬品と、クリニックで幅広く使

われる医薬品では、考え方を分ける必要がある。

⚫ 医療現場としては日本人症例は必要という感覚。超希少疾患で、

海外で検証的試験が実施済みであれば、日本人の治験がなくと

も仕方ない感覚はあるが、治験の空洞化という意味での心配も

ある。

⚫ 少数例であっても国際共同治験に参加した経験を通じて、医療

機関での経験・ノウハウの蓄積に繋がった。一方で、経験・ノ

ウハウの蓄積は別の方法で培うべきであり、必ずしも規制に

よって促すべきではない。

⚫ まずは超希少疾患という切り口で始めてもよいと思うが、将来

的な方向性も併せて議論すべき。ドラッグラグの解決が目的で

あれば、患者数ではなく、臨床試験のフィージビリティの観点

で定義するべき。

⚫ 抗がん剤の領域では、患者数が1000人いれば臨床試験が一定

程度は実施可能。500人を下回るあたりから、試験の実施が困

難になってくる印象。

⚫ 比較的ゆっくり状態を保てる疾患と、急激に状態が悪くなる疾

患では取扱いが異なるのでは。

⚫ 薬剤の特性、構造から民族差が想定されるかといった要素も考

慮要素として重要。日本人での用量を検討することは必要。

PKデータが必要になることはあるのではないか。

⚫ 超希少疾患の定義をすることは難しいと思うが、総合判断をす

る場合であっても、どのような切り口で判断をするのか、考え

方を示すことが重要。

⚫ 統計的な解釈ができなくとも、日本人のデータがあることで医

療現場・患者の安心感に繋がる。基本的には必要なものである

という考え方は維持すべき。

▍その他

⚫ これまでは日本人のデータを求めてきたが、多くの医薬品部会

上程品の場合、外国人と同様の傾向である印象。

⚫ 治験が終了してから承認まで間、使えなくて困る患者がいる。

single patient INDのようなアクセスの制度も必要。

⚫ 既に海外で臨床試験が行われ、ラグになってしまっている医薬

品については、さらに国内治験を行うことでラグが長期化して

しまうことを避けるため、国内データは承認と並行して収集し

てもいいのではないか。

⚫ 米国のコンパッショネートユースと異なり、日本では拡大治験

がなかなか行われない。これを使いやすくする必要がある。