よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料4】希少疾病用医薬品の指定に関する取扱いについての質疑応答集(Q&A)について(令和6年1月16日事務連絡) (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37787.html |

| 出典情報 | 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第8回 2/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

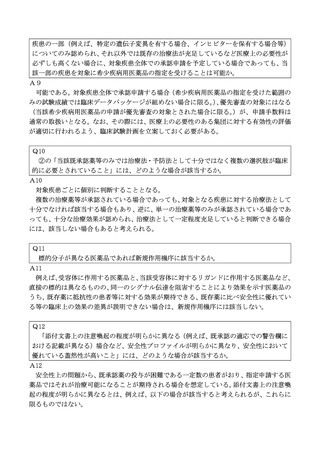

疾患の一部(例えば、特定の遺伝子変異を有する場合、インヒビターを保有する場合等)

についてのみ認められ、それ以外では既存の治療法が充足しているなど医療上の必要性が

必ずしも高くない場合に、対象疾患全体での承認申請を予定している場合であっても、当

該一部の疾患を対象に希少疾病用医薬品の指定を受けることは可能か。

A9

可能である。対象疾患全体で承認申請する場合(希少疾病用医薬品の指定を受けた範囲の

みの試験成績では臨床データパッケージが組めない場合に限る。)、優先審査の対象にはなる

(当該希少疾病用医薬品の申請が優先審査の対象とされた場合に限る。)が、申請手数料は

通常の取扱いとなる。なお、その際には、医療上の必要性のある集団に対する有効性の評価

が適切に行われるよう、臨床試験計画を立案しておく必要がある。

Q10

②の「当該既承認薬等のみでは治療法・予防法として十分ではなく複数の選択肢が臨床

的に必要とされていること」には、どのような場合が該当するか。

A10

対象疾患ごとに個別に判断することとなる。

複数の治療薬等が承認されている場合であっても、対象となる疾患に対する治療法として

十分でなければ該当する場合もあり、逆に、単一の治療薬等のみが承認されている場合であ

っても、十分な治療効果が認められ、治療法として一定程度充足していると判断できる場合

には、該当しない場合もあると考えられる。

Q11

標的分子が異なる医薬品であれば新規作用機序に該当するか。

A11

例えば、受容体に作用する医薬品と、当該受容体に対するリガンドに作用する医薬品など、

直接の標的は異なるものの、同一のシグナル伝達を阻害することにより効果を示す医薬品の

うち、既存薬に抵抗性の患者等に対する効果が期待できる、既存薬に比べ安全性に優れてい

る等の臨床上の効果の差異が説明できない場合は、新規作用機序には該当しない。

Q12

「添付文書上の注意喚起の程度が明らかに異なる(例えば、既承認の適応での警告欄に

おける記載が異なる)場合など、安全性プロファイルが明らかに異なり、安全性において

優れている蓋然性が高いこと」には、どのような場合が該当するか。

A12

安全性上の問題から、既承認薬の投与が困難である一定数の患者がおり、指定申請する医

薬品ではそれが治療可能になることが期待される場合を想定している。添付文書上の注意喚

起の程度が明らかに異なるとは、例えば、以下の場合が該当すると考えられるが、これらに

限るものではない。

についてのみ認められ、それ以外では既存の治療法が充足しているなど医療上の必要性が

必ずしも高くない場合に、対象疾患全体での承認申請を予定している場合であっても、当

該一部の疾患を対象に希少疾病用医薬品の指定を受けることは可能か。

A9

可能である。対象疾患全体で承認申請する場合(希少疾病用医薬品の指定を受けた範囲の

みの試験成績では臨床データパッケージが組めない場合に限る。)、優先審査の対象にはなる

(当該希少疾病用医薬品の申請が優先審査の対象とされた場合に限る。)が、申請手数料は

通常の取扱いとなる。なお、その際には、医療上の必要性のある集団に対する有効性の評価

が適切に行われるよう、臨床試験計画を立案しておく必要がある。

Q10

②の「当該既承認薬等のみでは治療法・予防法として十分ではなく複数の選択肢が臨床

的に必要とされていること」には、どのような場合が該当するか。

A10

対象疾患ごとに個別に判断することとなる。

複数の治療薬等が承認されている場合であっても、対象となる疾患に対する治療法として

十分でなければ該当する場合もあり、逆に、単一の治療薬等のみが承認されている場合であ

っても、十分な治療効果が認められ、治療法として一定程度充足していると判断できる場合

には、該当しない場合もあると考えられる。

Q11

標的分子が異なる医薬品であれば新規作用機序に該当するか。

A11

例えば、受容体に作用する医薬品と、当該受容体に対するリガンドに作用する医薬品など、

直接の標的は異なるものの、同一のシグナル伝達を阻害することにより効果を示す医薬品の

うち、既存薬に抵抗性の患者等に対する効果が期待できる、既存薬に比べ安全性に優れてい

る等の臨床上の効果の差異が説明できない場合は、新規作用機序には該当しない。

Q12

「添付文書上の注意喚起の程度が明らかに異なる(例えば、既承認の適応での警告欄に

おける記載が異なる)場合など、安全性プロファイルが明らかに異なり、安全性において

優れている蓋然性が高いこと」には、どのような場合が該当するか。

A12

安全性上の問題から、既承認薬の投与が困難である一定数の患者がおり、指定申請する医

薬品ではそれが治療可能になることが期待される場合を想定している。添付文書上の注意喚

起の程度が明らかに異なるとは、例えば、以下の場合が該当すると考えられるが、これらに

限るものではない。