よむ、つかう、まなぶ。

「再生医療の無菌試験の考え方」 (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49713.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第102回 1/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

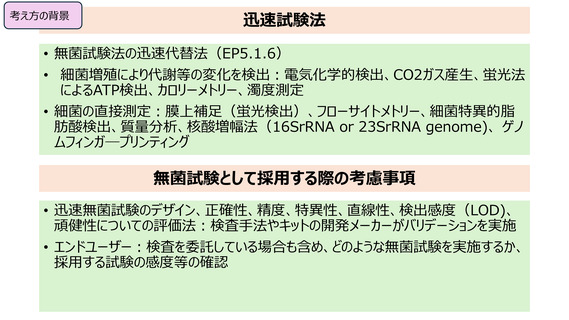

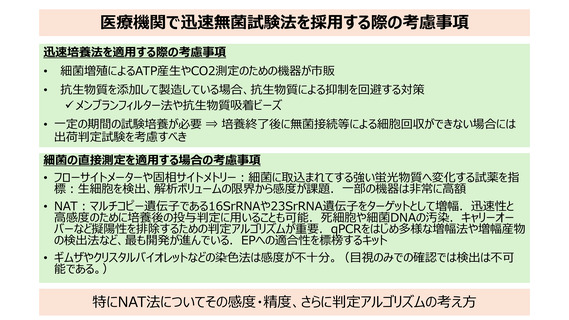

医療機関で迅速無菌試験法を採用する際の考慮事項

迅速培養法を適用する際の考慮事項

•

細菌増殖によるATP産生やCO2測定のための機器が市販

•

抗生物質を添加して製造している場合、抗生物質による抑制を回避する対策

✓ メンブランフィルター法や抗生物質吸着ビーズ

• 一定の期間の試験培養が必要 ⇒ 培養終了後に無菌接続等による細胞回収ができない場合には

出荷判定試験を考慮すべき

細菌の直接測定を適用する場合の考慮事項

• フローサイトメーターや固相サイトメトリー:細菌に取込まれてする強い蛍光物質へ変化する試薬を指

標:生細胞を検出、解析ボリュームの限界から感度が課題.一部の機器は非常に高額

• NAT:マルチコピー遺伝子である16SrRNAや23SrRNA遺伝子をターゲットとして増幅.迅速性と

高感度のために培養後の投与判定に用いることも可能.死細胞や細菌DNAの汚染.キャリーオー

バーなど擬陽性を排除するための判定アルゴリズムが重要.qPCRをはじめ多様な増幅法や増幅産物

の検出法など、最も開発が進んでいる.EPへの適合性を標榜するキット

• ギムザやクリスタルバイオレットなどの染色法は感度が不十分。(目視のみでの確認では検出は不可

能である。)

特にNAT法についてその感度・精度、さらに判定アルゴリズムの考え方

迅速培養法を適用する際の考慮事項

•

細菌増殖によるATP産生やCO2測定のための機器が市販

•

抗生物質を添加して製造している場合、抗生物質による抑制を回避する対策

✓ メンブランフィルター法や抗生物質吸着ビーズ

• 一定の期間の試験培養が必要 ⇒ 培養終了後に無菌接続等による細胞回収ができない場合には

出荷判定試験を考慮すべき

細菌の直接測定を適用する場合の考慮事項

• フローサイトメーターや固相サイトメトリー:細菌に取込まれてする強い蛍光物質へ変化する試薬を指

標:生細胞を検出、解析ボリュームの限界から感度が課題.一部の機器は非常に高額

• NAT:マルチコピー遺伝子である16SrRNAや23SrRNA遺伝子をターゲットとして増幅.迅速性と

高感度のために培養後の投与判定に用いることも可能.死細胞や細菌DNAの汚染.キャリーオー

バーなど擬陽性を排除するための判定アルゴリズムが重要.qPCRをはじめ多様な増幅法や増幅産物

の検出法など、最も開発が進んでいる.EPへの適合性を標榜するキット

• ギムザやクリスタルバイオレットなどの染色法は感度が不十分。(目視のみでの確認では検出は不可

能である。)

特にNAT法についてその感度・精度、さらに判定アルゴリズムの考え方