よむ、つかう、まなぶ。

「再生医療の無菌試験の考え方」 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49713.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第102回 1/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

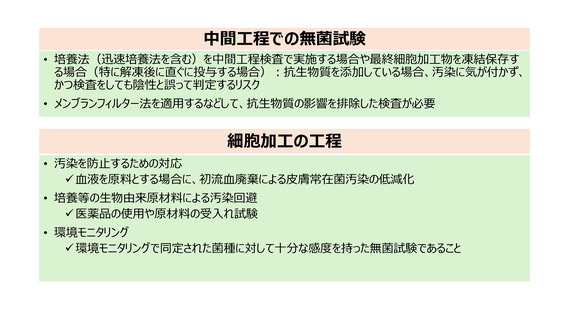

中間工程での無菌試験

• 培養法(迅速培養法を含む)を中間工程検査で実施する場合や最終細胞加工物を凍結保存す

る場合(特に解凍後に直ぐに投与する場合):抗生物質を添加している場合、汚染に気が付かず、

かつ検査をしても陰性と誤って判定するリスク

• メンブランフィルター法を適用するなどして、抗生物質の影響を排除した検査が必要

細胞加工の工程

• 汚染を防止するための対応

✓ 血液を原料とする場合に、初流血廃棄による皮膚常在菌汚染の低減化

• 培養等の生物由来原材料による汚染回避

✓ 医薬品の使用や原材料の受入れ試験

• 環境モニタリング

✓ 環境モニタリングで同定された菌種に対して十分な感度を持った無菌試験であること

• 培養法(迅速培養法を含む)を中間工程検査で実施する場合や最終細胞加工物を凍結保存す

る場合(特に解凍後に直ぐに投与する場合):抗生物質を添加している場合、汚染に気が付かず、

かつ検査をしても陰性と誤って判定するリスク

• メンブランフィルター法を適用するなどして、抗生物質の影響を排除した検査が必要

細胞加工の工程

• 汚染を防止するための対応

✓ 血液を原料とする場合に、初流血廃棄による皮膚常在菌汚染の低減化

• 培養等の生物由来原材料による汚染回避

✓ 医薬品の使用や原材料の受入れ試験

• 環境モニタリング

✓ 環境モニタリングで同定された菌種に対して十分な感度を持った無菌試験であること