よむ、つかう、まなぶ。

「再生医療の無菌試験の考え方」 (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49713.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第102回 1/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

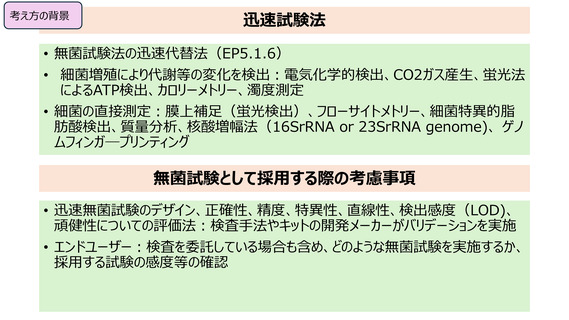

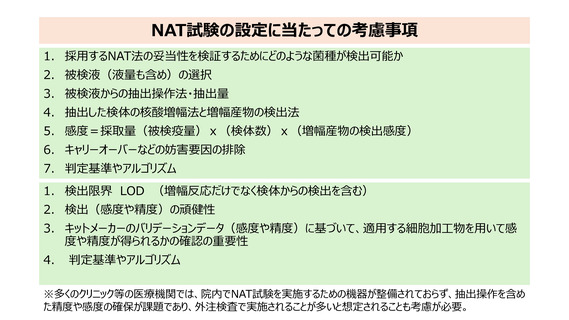

NAT試験の設定に当たっての考慮事項

1. 採用するNAT法の妥当性を検証するためにどのような菌種が検出可能か

2. 被検液(液量も含め)の選択

3. 被検液からの抽出操作法・抽出量

4. 抽出した検体の核酸増幅法と増幅産物の検出法

5. 感度=採取量(被検疫量)x(検体数)x(増幅産物の検出感度)

6. キャリーオーバーなどの妨害要因の排除

7. 判定基準やアルゴリズム

1. 検出限界 LOD (増幅反応だけでなく検体からの検出を含む)

2. 検出(感度や精度)の頑健性

3. キットメーカーのバリデーションデータ(感度や精度)に基づいて、適用する細胞加工物を用いて感

度や精度が得られるかの確認の重要性

4.

判定基準やアルゴリズム

※多くのクリニック等の医療機関では、院内でNAT試験を実施するための機器が整備されておらず、抽出操作を含め

た精度や感度の確保が課題であり、外注検査で実施されることが多いと想定されることも考慮が必要。

1. 採用するNAT法の妥当性を検証するためにどのような菌種が検出可能か

2. 被検液(液量も含め)の選択

3. 被検液からの抽出操作法・抽出量

4. 抽出した検体の核酸増幅法と増幅産物の検出法

5. 感度=採取量(被検疫量)x(検体数)x(増幅産物の検出感度)

6. キャリーオーバーなどの妨害要因の排除

7. 判定基準やアルゴリズム

1. 検出限界 LOD (増幅反応だけでなく検体からの検出を含む)

2. 検出(感度や精度)の頑健性

3. キットメーカーのバリデーションデータ(感度や精度)に基づいて、適用する細胞加工物を用いて感

度や精度が得られるかの確認の重要性

4.

判定基準やアルゴリズム

※多くのクリニック等の医療機関では、院内でNAT試験を実施するための機器が整備されておらず、抽出操作を含め

た精度や感度の確保が課題であり、外注検査で実施されることが多いと想定されることも考慮が必要。