よむ、つかう、まなぶ。

資料1ー6 厚生労働省 御提出資料 (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第1回救急医療の現場における医療関係職種の在り方

に関する検討会WG(令和5年8年25日)資料3

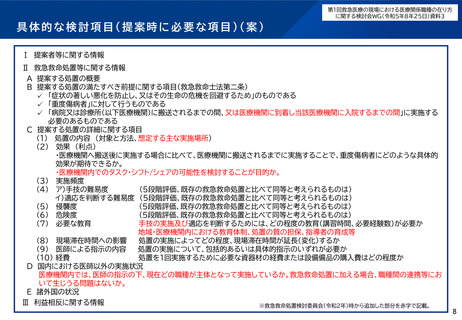

具体的な検討項目(提案時に必要な項目)(案)

Ⅰ 提案者等に関する情報

Ⅱ 救急救命処置等に関する情報

A 提案する処置の概要

B 提案する処置の満たすべき前提に関する項目(救急救命士法第二条)

✓ 「症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危機を回避するため」のものである

✓ 「重度傷病者」に対して行うものである

✓ 「病院又は診療所(以下医療機関)に搬送されるまでの間、又は医療機関に到着し当該医療機関に入院するまでの間」に実施する

必要のあるものである

C 提案する処置の詳細に関する項目

(1) 処置の内容 (対象と方法、想定する主な実施場所)

(2) 効果 (利点)

・医療機関へ搬送後に実施する場合に比べて、医療機関に搬送されるまでに実施することで、重度傷病者にどのような具体的

効果が期待できるか。

・医療機関内でのタスク・シフト/シェアの可能性を検討することが目的か。

(3) 実施頻度

(4) ア)手技の難易度

(5段階評価、既存の救急救命処置と比べて同等と考えられるものは)

イ)適応を判断する難易度 (5段階評価、既存の救急救命処置と比べて同等と考えられるものは)

(5) 侵襲度

(5段階評価、既存の救急救命処置と比べて同等と考えられるものは)

(6) 危険度

(5段階評価、既存の救急救命処置と比べて同等と考えられるものは)

(7) 必要な教育

手技の実施及び適応を判断するためには、どの程度の教育(講習時間、必要経験数)が必要か

地域・医療機関内における教育体制、処置の質の担保、指導者の育成等

(8) 現場滞在時間への影響

処置の実施によってどの程度、現場滞在時間が延長(変化)するか

(9) 医師による指示の内容

処置の実施について、包括的あるいは具体的指示のいずれが必要か

(10) 経費

処置を1回実施するために必要な資器材の経費または設備備品の購入費はどの程度か

D 国内における医師以外の実施状況

医療機関内では、医師の指示の下、現在どの職種が主体となって実施しているか。救急救命処置に加える場合、職種間の連携等にお

いて生じうる問題はないか。

E 諸外国の状況

Ⅲ 利益相反に関する情報

※救急救命処置検討委員会(令和2年)時から追加した部分を赤字で記載。

8

に関する検討会WG(令和5年8年25日)資料3

具体的な検討項目(提案時に必要な項目)(案)

Ⅰ 提案者等に関する情報

Ⅱ 救急救命処置等に関する情報

A 提案する処置の概要

B 提案する処置の満たすべき前提に関する項目(救急救命士法第二条)

✓ 「症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危機を回避するため」のものである

✓ 「重度傷病者」に対して行うものである

✓ 「病院又は診療所(以下医療機関)に搬送されるまでの間、又は医療機関に到着し当該医療機関に入院するまでの間」に実施する

必要のあるものである

C 提案する処置の詳細に関する項目

(1) 処置の内容 (対象と方法、想定する主な実施場所)

(2) 効果 (利点)

・医療機関へ搬送後に実施する場合に比べて、医療機関に搬送されるまでに実施することで、重度傷病者にどのような具体的

効果が期待できるか。

・医療機関内でのタスク・シフト/シェアの可能性を検討することが目的か。

(3) 実施頻度

(4) ア)手技の難易度

(5段階評価、既存の救急救命処置と比べて同等と考えられるものは)

イ)適応を判断する難易度 (5段階評価、既存の救急救命処置と比べて同等と考えられるものは)

(5) 侵襲度

(5段階評価、既存の救急救命処置と比べて同等と考えられるものは)

(6) 危険度

(5段階評価、既存の救急救命処置と比べて同等と考えられるものは)

(7) 必要な教育

手技の実施及び適応を判断するためには、どの程度の教育(講習時間、必要経験数)が必要か

地域・医療機関内における教育体制、処置の質の担保、指導者の育成等

(8) 現場滞在時間への影響

処置の実施によってどの程度、現場滞在時間が延長(変化)するか

(9) 医師による指示の内容

処置の実施について、包括的あるいは具体的指示のいずれが必要か

(10) 経費

処置を1回実施するために必要な資器材の経費または設備備品の購入費はどの程度か

D 国内における医師以外の実施状況

医療機関内では、医師の指示の下、現在どの職種が主体となって実施しているか。救急救命処置に加える場合、職種間の連携等にお

いて生じうる問題はないか。

E 諸外国の状況

Ⅲ 利益相反に関する情報

※救急救命処置検討委員会(令和2年)時から追加した部分を赤字で記載。

8