よむ、つかう、まなぶ。

資料3-10 田中先生提出資料 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html |

| 出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第89回 6/30)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1

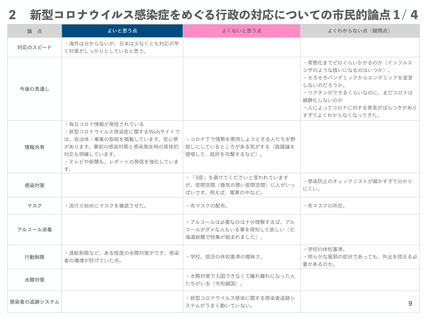

行政の対応に対する市民の評価

今後の見通しについて不安はあるものの、ポジティブに評価している。

2

対話の効果

1)対話前はネガティブに評価していた2名は、対話とインターネット調査を通じて、ポジティブな評価

へと変化した。

2)対話によって知識を得たり、理解を深めたりすることを通じて、思いや考えを整理することは、参加

者にとって有意義なだけでなく、政策へ意味のあるフィードバックを得るためにも重要である。

3

エグゼクティブ

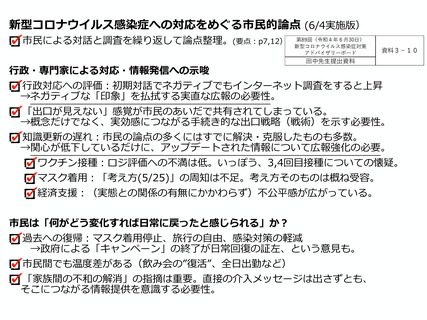

市民的論点

1)今後の見通し

日本はいつごろエンデミックに移行するのか、さまざまな意見がありよくわからない

との意見が多い。

2)情報共有

日常的な感染状況や取り組みについての情報共有に対する評価は高い。

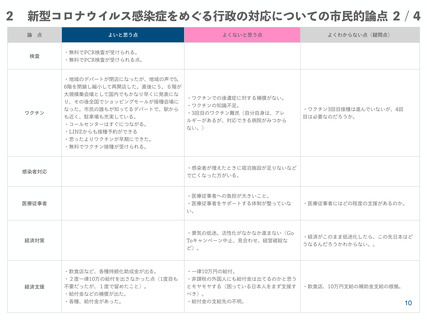

3)ワクチン

ワクチン接種に関するロジスティクスに対する評価は高い。その反面、ワクチンに関する

サマリー

理解は進んでおらず、3回目、4回目の接種について懐疑的な声もある。

4)経済支援

助成金などの経済支援については一定の評価がなされているものの、支援対象に対する納

得感が持てない者もいる。

5)アルコール消毒

アルコールに対するアレルギーを持つ者に対する社会の理解が進んでいないとの声

がある。

4

マスクの着用に関する市民の意見

1)マスク着用の考え方(第85回(令和4年5月25日)新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボー

ド)について、6名のうち4名は知っていたが、2名は知らなかった。

2)どのような状況、場面であれば、マスクの着用が必要ないと思われるかについて、上記の考え方に沿

う意見が多かったが、「いつでも必要である」という意見もあった。

重要な市民的論点と

3)マスクの着用を緩和することによって、マスクをしたい人が着用しづらくなる懸念への対応も必要。

5

何がどう変化すれば、日常が戻ったと感じられるか

インプリケーション

1)マスクの着用から解放され、旅行の自由が回復し、飲食店などでの感染対策が軽減されることが、日

常の回復を感じる項目として挙げられた。

要

約

2)その他、行動制限、新型コロナウイルスの感染症法上の分類、働き方、家庭、消費行動について、幅

広く言及があった。

2

行政の対応に対する市民の評価

今後の見通しについて不安はあるものの、ポジティブに評価している。

2

対話の効果

1)対話前はネガティブに評価していた2名は、対話とインターネット調査を通じて、ポジティブな評価

へと変化した。

2)対話によって知識を得たり、理解を深めたりすることを通じて、思いや考えを整理することは、参加

者にとって有意義なだけでなく、政策へ意味のあるフィードバックを得るためにも重要である。

3

エグゼクティブ

市民的論点

1)今後の見通し

日本はいつごろエンデミックに移行するのか、さまざまな意見がありよくわからない

との意見が多い。

2)情報共有

日常的な感染状況や取り組みについての情報共有に対する評価は高い。

3)ワクチン

ワクチン接種に関するロジスティクスに対する評価は高い。その反面、ワクチンに関する

サマリー

理解は進んでおらず、3回目、4回目の接種について懐疑的な声もある。

4)経済支援

助成金などの経済支援については一定の評価がなされているものの、支援対象に対する納

得感が持てない者もいる。

5)アルコール消毒

アルコールに対するアレルギーを持つ者に対する社会の理解が進んでいないとの声

がある。

4

マスクの着用に関する市民の意見

1)マスク着用の考え方(第85回(令和4年5月25日)新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボー

ド)について、6名のうち4名は知っていたが、2名は知らなかった。

2)どのような状況、場面であれば、マスクの着用が必要ないと思われるかについて、上記の考え方に沿

う意見が多かったが、「いつでも必要である」という意見もあった。

重要な市民的論点と

3)マスクの着用を緩和することによって、マスクをしたい人が着用しづらくなる懸念への対応も必要。

5

何がどう変化すれば、日常が戻ったと感じられるか

インプリケーション

1)マスクの着用から解放され、旅行の自由が回復し、飲食店などでの感染対策が軽減されることが、日

常の回復を感じる項目として挙げられた。

要

約

2)その他、行動制限、新型コロナウイルスの感染症法上の分類、働き方、家庭、消費行動について、幅

広く言及があった。

2