よむ、つかう、まなぶ。

資料3_薬害教育教材に関するアンケート調査(令和6年度)結果[953KB] (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49943.html |

| 出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(第24回 1/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

その他自由記述①

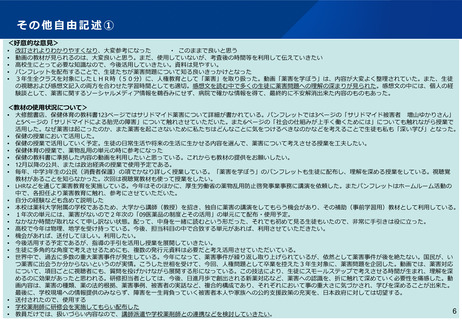

<好意的な意見>

•

•

•

•

•

改訂されよりわかりやすくなり、大変参考になった

・ このままで良いと思う

動画の教材が見られるのは、大変良いと思う。まだ、使用していないが、考査後の時間等を利用して伝えていきたい

高校生にとって必要な知識なので、今後活用していきたい。資料は見やすい。

パンフレットを配布することで、生徒たちが薬害問題について知る良いきっかけとなった

3年生全クラスを対象にしたLHR時(50分)に、人権教育として「薬害」を取り扱った。動画「薬害を学ぼう」は、内容が大変よく整理されていた。また、生徒

の視聴および感想文記入の両方を合わせた学習時間としても適切。感想文を読む中で多くの生徒に薬害問題への理解の深まりが見られた。感想文の中には、個人の経

験談として、薬害に関するソーシャルメディア情報を鵜呑みにせず、病院で確かな情報を得て、最終的に不安解消出来た内容のものもあった。

<教材の使用状況について>

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

大修館書店、保健体育の教科書123ページではサリドマイド薬害について詳細が書かれている。パンフレットでは3ページの「サリドマイド被害者 増山ゆかりさん」

と5ページの「サリドマイドによる胎児の障害」について触れさせていただいた。また6ページの「社会の仕組みが上手く働くためには」についても触れながら授業で

活用した。なぜ薬害は起こったのか、また薬害を起こさないために私たちはどんなことに気をつけるべきなのかなどを考えることで生徒も私も「深い学び」となった。

保健の授業において活用した。

保健の授業で活用していく予定。生徒の日常生活や将来の生活に生かせる内容を選んで、薬害について考えさせる授業を工夫したい。

保健体育の授業で、薬物乱用の単元の時に参考になった

保健の教科書に準拠した内容の動画を利用したいと思っている。これからも教材の提供をお願いしたい。

12月以降の公共、または政治経済の授業で使用予定である。

毎年、中学3年生の公民(消費者保護)の項でかなり詳しく授業している。「薬害を学ぼう」のパンフレットも生徒に配布し、理解を深める授業をしている。視聴覚

教材があることを知らなかった。次回は視聴覚教材も使って授業をしたい。

LHRなどを通じて薬害教育を実施している。今年はそのほかに、厚生労働省の薬物乱用防止啓発事業事務に講演を依頼した。またパンフレットはホームルーム活動の

中で、各担任より薬害教育に触れ、参考にさせていただいた。

自分の経験なども含めて説明した

本校は薬科大学附属の学校であるため、大学から講師(教授)を招き、独自に薬害の講演をしてもらう機会があり、その補助(事前学習用)教材として利用している。

1年次の単元には、薬害がないので2年次の「09医薬品の制度とその活用」の単元にて配布・使用予定。

なかなか時間が取れなくて申し訳ない状態。配って、中身を一緒に読むという形だった、それでも初めて見る生徒もいたので、非常に手引きは役に立った。

高校で今年は物理、地学を受け持っている。今後、担当科目の中で合致する単元があれば、利用させていただきたい。

機会があれば、送付してほしい。利用したい。

今後活用する予定であるが、指導の手引を活用し授業を展開していきたい。

生徒に多角的な角度で考えさせるためにも、複数の発行元資料は必要だと考え活用させていただいている。

世界中で、過去に多数の重大薬害事件が発生している。今年になって、薬害事件が繰り返し取り上げられているが、依然として薬害事件が後を絶たない。国民が、い

つ薬害に出会うか分からないというのが実情。こうした世相を受けて、今回、人権問題として卒業を控えた3年生対象に、薬害問題を企図した。動画では、薬害対応

について、項目ごとに視聴者にも、質問を投げかけながら展開する形になっている。この技法により、生徒にスモールステップで考えさせる時間が生まれ、理解を深

めるのに効果があったと思われる。研修担当者としては、今後、日進月歩で創出される新薬対応など、薬害への認識を、折に触れて深めていく必要性を痛感した。動

画内容は、薬害の種類、薬の法的根拠、薬害事例、被害者の実話など、複合的構成であり、それぞれにおいて事の重大さに気づかされ、学びを深めることが出来た。

最後に、学校現場への情報提供のみならず、障害を一生背負っていく被害者本人や家族への公的支援政策の充実を、日本政府に対しては切望する。

送付されたので、使用する

学校薬剤師に研修会を実施してもらい配布した

6

教員だけでは、扱いづらい内容なので、講師派遣や学校薬剤師との連携などを検討していきたい。

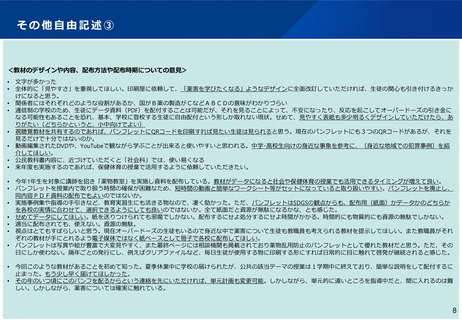

<好意的な意見>

•

•

•

•

•

改訂されよりわかりやすくなり、大変参考になった

・ このままで良いと思う

動画の教材が見られるのは、大変良いと思う。まだ、使用していないが、考査後の時間等を利用して伝えていきたい

高校生にとって必要な知識なので、今後活用していきたい。資料は見やすい。

パンフレットを配布することで、生徒たちが薬害問題について知る良いきっかけとなった

3年生全クラスを対象にしたLHR時(50分)に、人権教育として「薬害」を取り扱った。動画「薬害を学ぼう」は、内容が大変よく整理されていた。また、生徒

の視聴および感想文記入の両方を合わせた学習時間としても適切。感想文を読む中で多くの生徒に薬害問題への理解の深まりが見られた。感想文の中には、個人の経

験談として、薬害に関するソーシャルメディア情報を鵜呑みにせず、病院で確かな情報を得て、最終的に不安解消出来た内容のものもあった。

<教材の使用状況について>

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

大修館書店、保健体育の教科書123ページではサリドマイド薬害について詳細が書かれている。パンフレットでは3ページの「サリドマイド被害者 増山ゆかりさん」

と5ページの「サリドマイドによる胎児の障害」について触れさせていただいた。また6ページの「社会の仕組みが上手く働くためには」についても触れながら授業で

活用した。なぜ薬害は起こったのか、また薬害を起こさないために私たちはどんなことに気をつけるべきなのかなどを考えることで生徒も私も「深い学び」となった。

保健の授業において活用した。

保健の授業で活用していく予定。生徒の日常生活や将来の生活に生かせる内容を選んで、薬害について考えさせる授業を工夫したい。

保健体育の授業で、薬物乱用の単元の時に参考になった

保健の教科書に準拠した内容の動画を利用したいと思っている。これからも教材の提供をお願いしたい。

12月以降の公共、または政治経済の授業で使用予定である。

毎年、中学3年生の公民(消費者保護)の項でかなり詳しく授業している。「薬害を学ぼう」のパンフレットも生徒に配布し、理解を深める授業をしている。視聴覚

教材があることを知らなかった。次回は視聴覚教材も使って授業をしたい。

LHRなどを通じて薬害教育を実施している。今年はそのほかに、厚生労働省の薬物乱用防止啓発事業事務に講演を依頼した。またパンフレットはホームルーム活動の

中で、各担任より薬害教育に触れ、参考にさせていただいた。

自分の経験なども含めて説明した

本校は薬科大学附属の学校であるため、大学から講師(教授)を招き、独自に薬害の講演をしてもらう機会があり、その補助(事前学習用)教材として利用している。

1年次の単元には、薬害がないので2年次の「09医薬品の制度とその活用」の単元にて配布・使用予定。

なかなか時間が取れなくて申し訳ない状態。配って、中身を一緒に読むという形だった、それでも初めて見る生徒もいたので、非常に手引きは役に立った。

高校で今年は物理、地学を受け持っている。今後、担当科目の中で合致する単元があれば、利用させていただきたい。

機会があれば、送付してほしい。利用したい。

今後活用する予定であるが、指導の手引を活用し授業を展開していきたい。

生徒に多角的な角度で考えさせるためにも、複数の発行元資料は必要だと考え活用させていただいている。

世界中で、過去に多数の重大薬害事件が発生している。今年になって、薬害事件が繰り返し取り上げられているが、依然として薬害事件が後を絶たない。国民が、い

つ薬害に出会うか分からないというのが実情。こうした世相を受けて、今回、人権問題として卒業を控えた3年生対象に、薬害問題を企図した。動画では、薬害対応

について、項目ごとに視聴者にも、質問を投げかけながら展開する形になっている。この技法により、生徒にスモールステップで考えさせる時間が生まれ、理解を深

めるのに効果があったと思われる。研修担当者としては、今後、日進月歩で創出される新薬対応など、薬害への認識を、折に触れて深めていく必要性を痛感した。動

画内容は、薬害の種類、薬の法的根拠、薬害事例、被害者の実話など、複合的構成であり、それぞれにおいて事の重大さに気づかされ、学びを深めることが出来た。

最後に、学校現場への情報提供のみならず、障害を一生背負っていく被害者本人や家族への公的支援政策の充実を、日本政府に対しては切望する。

送付されたので、使用する

学校薬剤師に研修会を実施してもらい配布した

6

教員だけでは、扱いづらい内容なので、講師派遣や学校薬剤師との連携などを検討していきたい。