よむ、つかう、まなぶ。

資料2ー2 概要(施策目標Ⅰ-5-1) (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html |

| 出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

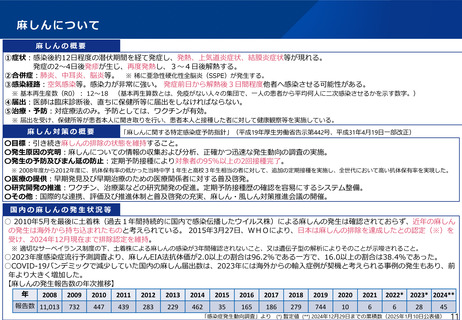

麻しんについて

麻しんの概要

①症状:感染後約12日程度の潜伏期間を経て発症し、発熱、上気道炎症状、結膜炎症状等が現れる。

発症の2~4日後発疹が生じ、再度発熱し、3~4日後解熱する。

②合併症:肺炎、中耳炎、脳炎等。 ※ 稀に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)が発生する。

③感染経路:空気感染等。感染力が非常に強い。 発症前日から解熱後3日間程度他者へ感染させる可能性がある。

※ 基本再生産数(R0): 12~18 (基本再生算数とは、免疫がない人々の集団で、一人の患者から平均何人に二次感染させるかを示す数字。)

④届出:医師は臨床診断後、直ちに保健所等に届出をしなければならない。

⑤治療・予防:対症療法のみ。予防としては、ワクチンが有効。

※ 届出を受け、保健所等が患者本人に聞き取りを行い、患者本人と接種した者に対して健康観察等を実施している。

麻しん対策の概要

「麻しんに関する特定感染症予防指針」(平成19年厚生労働省告示第442号、平成31年4月19日一部改正)

〇目標:引き続き麻しんの排除の状態を維持すること。

〇発生原因の究明:麻しんについての情報の収集および分析、正確かつ迅速な発生動向の調査の実施。

〇発生の予防及びまん延の防止:定期予防接種により対象者の95%以上の2回接種完了。

※ 2008年度から2012年度に、抗体保有率の低かった当時中学1年生と高校3年生相当の者に対して、追加の定期接種を実施し、全世代において高い抗体保有率を実現した。

〇医療の提供:早期発見及び早期治療のための医療関係者に対する普及啓発。

〇研究開発の推進:ワクチン、治療薬などの研究開発の促進。定期予防接種歴の確認を容易にするシステム整備。

〇その他:国際的な連携、評価及び推進体制と普及啓発の充実、麻しん・風しん対策推進会議の開催。

国内の麻しんの発生状況等

○ 2010年5月を最後に土着株(過去1年間持続的に国内で感染伝播したウイルス株)による麻しんの発生は確認されておらず、近年の麻しん

の発生は海外から持ち込まれたものと考えられている。 2015年3月27日、WHOにより、日本は麻しんの排除を達成したとの認定(※)を

受け、2024年12月現在まで排除認定を維持。

※ 適切なサーベイランス制度の下、土着株による麻しんの感染が3年間確認されないこと、又は遺伝子型の解析によりそのことが示唆されること。

○2023年度感染症流行予測調査より、麻しんEIA法抗体価が2.0以上の割合は96.2%である一方で、16.0以上の割合は38.4%であった。

○COVID-19パンデミックで減少していた国内の麻しん届出数は、2023年には海外からの輸入症例が契機と考えられる事例の発生もあり、前

年より大きく増加した。

【麻しんの発生報告数の年次推移】

年

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024**

報告数 11,013

732

447

439

283

229

462

35

165

186

「感染症発生動向調査」より

279

744

10

6

6

28

45

(*) 暫定値 (**) 2024年12月29日までの累積数(2025年1月10日公表値)

11

麻しんの概要

①症状:感染後約12日程度の潜伏期間を経て発症し、発熱、上気道炎症状、結膜炎症状等が現れる。

発症の2~4日後発疹が生じ、再度発熱し、3~4日後解熱する。

②合併症:肺炎、中耳炎、脳炎等。 ※ 稀に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)が発生する。

③感染経路:空気感染等。感染力が非常に強い。 発症前日から解熱後3日間程度他者へ感染させる可能性がある。

※ 基本再生産数(R0): 12~18 (基本再生算数とは、免疫がない人々の集団で、一人の患者から平均何人に二次感染させるかを示す数字。)

④届出:医師は臨床診断後、直ちに保健所等に届出をしなければならない。

⑤治療・予防:対症療法のみ。予防としては、ワクチンが有効。

※ 届出を受け、保健所等が患者本人に聞き取りを行い、患者本人と接種した者に対して健康観察等を実施している。

麻しん対策の概要

「麻しんに関する特定感染症予防指針」(平成19年厚生労働省告示第442号、平成31年4月19日一部改正)

〇目標:引き続き麻しんの排除の状態を維持すること。

〇発生原因の究明:麻しんについての情報の収集および分析、正確かつ迅速な発生動向の調査の実施。

〇発生の予防及びまん延の防止:定期予防接種により対象者の95%以上の2回接種完了。

※ 2008年度から2012年度に、抗体保有率の低かった当時中学1年生と高校3年生相当の者に対して、追加の定期接種を実施し、全世代において高い抗体保有率を実現した。

〇医療の提供:早期発見及び早期治療のための医療関係者に対する普及啓発。

〇研究開発の推進:ワクチン、治療薬などの研究開発の促進。定期予防接種歴の確認を容易にするシステム整備。

〇その他:国際的な連携、評価及び推進体制と普及啓発の充実、麻しん・風しん対策推進会議の開催。

国内の麻しんの発生状況等

○ 2010年5月を最後に土着株(過去1年間持続的に国内で感染伝播したウイルス株)による麻しんの発生は確認されておらず、近年の麻しん

の発生は海外から持ち込まれたものと考えられている。 2015年3月27日、WHOにより、日本は麻しんの排除を達成したとの認定(※)を

受け、2024年12月現在まで排除認定を維持。

※ 適切なサーベイランス制度の下、土着株による麻しんの感染が3年間確認されないこと、又は遺伝子型の解析によりそのことが示唆されること。

○2023年度感染症流行予測調査より、麻しんEIA法抗体価が2.0以上の割合は96.2%である一方で、16.0以上の割合は38.4%であった。

○COVID-19パンデミックで減少していた国内の麻しん届出数は、2023年には海外からの輸入症例が契機と考えられる事例の発生もあり、前

年より大きく増加した。

【麻しんの発生報告数の年次推移】

年

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024**

報告数 11,013

732

447

439

283

229

462

35

165

186

「感染症発生動向調査」より

279

744

10

6

6

28

45

(*) 暫定値 (**) 2024年12月29日までの累積数(2025年1月10日公表値)

11