よむ、つかう、まなぶ。

資料4 大分県提出資料 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49259.html |

| 出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第2回 2/3)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

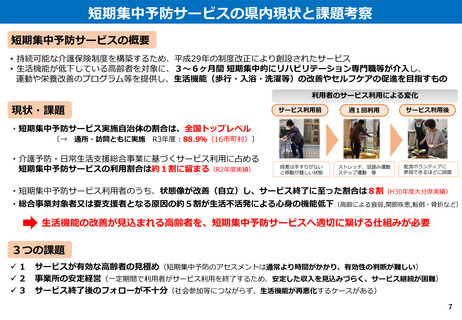

短期集中予防サービスの県内現状と課題考察

短期集中予防サービスの概要

• 持続可能な介護保険制度を構築するため、平成29年の制度改正により創設されたサービス

• 生活機能が低下している高齢者を対象に、3~6ヶ月間 短期集中的にリハビリテーション専門職等が介入し、

運動や栄養改善のプログラム等を提供し、生活機能(歩行・入浴・洗濯等)の改善やセルフケアの促進を目指すもの

利用者のサービス利用による変化

現状・課題

サービス利用前

週1回利用

サービス利用後

段差は手すりがない

と移動が難しい状態

ストレッチ、足踏み運動

ステップ運動 等

配食ボランティアに

参加できるほどに回復

・短期集中予防サービス実施自治体の割合は、全国トップレベル

〔→

通所・訪問ともに実施

R3年度:88.9%(16市町村)〕

・介護予防・日常生活支援総合事業に基づくサービス利用に占める

短期集中予防サービスの利用割合は約1割に留まる(R2年度実績)

・短期集中予防サービス利用者のうち、状態像が改善(自立)し、サービス終了に至った割合は8割(H30年度大分県実績)

・総合事業対象者又は要支援者となる原因の約5割が生活不活発による心身の機能低下(高齢による衰弱,関節疾患,転倒・骨折など)

生活機能の改善が見込まれる高齢者を、短期集中予防サービスへ適切に繋げる仕組みが必要

3つの課題

1 サービスが有効な高齢者の見極め(短期集中予防のアセスメントは通常より時間がかかり、有効性の判断が難しい)

2 事業所の安定経営(一定期間で利用者がサービス利用を終了するため、安定した収入を見込みづらく、サービス継続が困難)

3 サービス終了後のフォローが不十分(社会参加等につながらず、生活機能が再悪化するケースがある)

7

短期集中予防サービスの概要

• 持続可能な介護保険制度を構築するため、平成29年の制度改正により創設されたサービス

• 生活機能が低下している高齢者を対象に、3~6ヶ月間 短期集中的にリハビリテーション専門職等が介入し、

運動や栄養改善のプログラム等を提供し、生活機能(歩行・入浴・洗濯等)の改善やセルフケアの促進を目指すもの

利用者のサービス利用による変化

現状・課題

サービス利用前

週1回利用

サービス利用後

段差は手すりがない

と移動が難しい状態

ストレッチ、足踏み運動

ステップ運動 等

配食ボランティアに

参加できるほどに回復

・短期集中予防サービス実施自治体の割合は、全国トップレベル

〔→

通所・訪問ともに実施

R3年度:88.9%(16市町村)〕

・介護予防・日常生活支援総合事業に基づくサービス利用に占める

短期集中予防サービスの利用割合は約1割に留まる(R2年度実績)

・短期集中予防サービス利用者のうち、状態像が改善(自立)し、サービス終了に至った割合は8割(H30年度大分県実績)

・総合事業対象者又は要支援者となる原因の約5割が生活不活発による心身の機能低下(高齢による衰弱,関節疾患,転倒・骨折など)

生活機能の改善が見込まれる高齢者を、短期集中予防サービスへ適切に繋げる仕組みが必要

3つの課題

1 サービスが有効な高齢者の見極め(短期集中予防のアセスメントは通常より時間がかかり、有効性の判断が難しい)

2 事業所の安定経営(一定期間で利用者がサービス利用を終了するため、安定した収入を見込みづらく、サービス継続が困難)

3 サービス終了後のフォローが不十分(社会参加等につながらず、生活機能が再悪化するケースがある)

7