よむ、つかう、まなぶ。

(別紙2) [2.3MB]先進医療Aに係る新規技術の科学的評価等について (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00104.html |

| 出典情報 | 先進医療会議(第142回 4/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

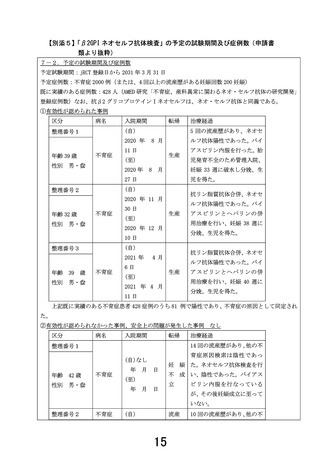

年 月 日

(至)

年齢 34 歳

育症原因検索は陰性であっ

た。ネオセルフ抗体検査を行

年 月 日

い、陰性であった。バイアス

ピリン・ヘパリン・プレドニ

性別 男・○

女

ンの投与を行なったが、妊娠

9 週で繋留流産となり、子宮

内容除去術を行なった。

整理番号3

年齢

歳

性別 男・女

(自)

年 月 日

(至)

年 月 日

予定試験期間及び予定症例数の設定根拠:

予定試験期間

症例登録期間:研究機関の長の許可日 ~ 2028 年 3 月 31 日

研究期間:研究機関の長の許可日 ~ 2031 年 3 月 31 日

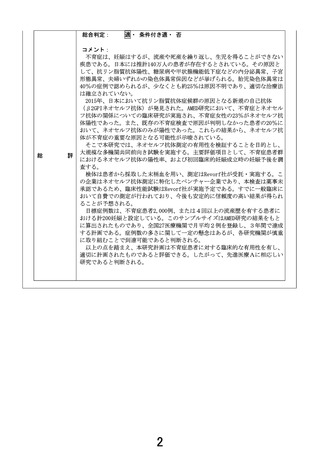

予定症例数の設定根拠

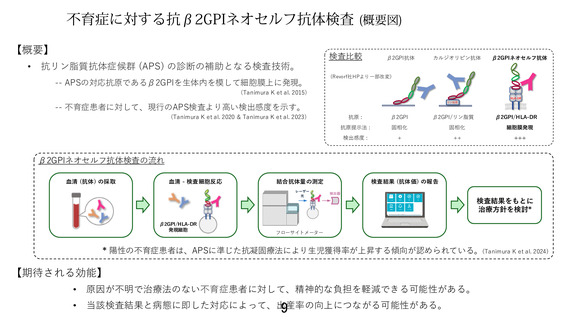

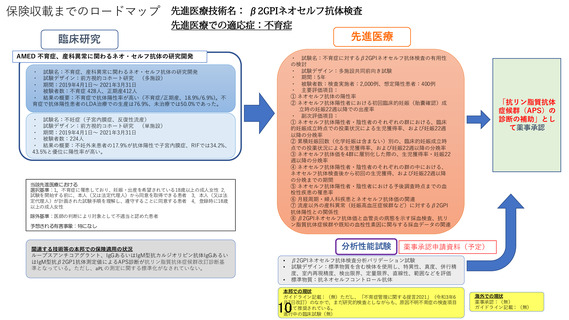

主要評価項目②「抗β2 グリコプロテイン I ネオセルフ抗体陽性者における初回臨床的妊娠(胎嚢確

認)成立時の妊娠 22 週以降の生児獲得率、妊娠継続率」に関する信頼区間幅に基づいて症例数設計を

行った。不育症患者のネオセルフ抗体陽性例では、多くの患者で治療介入が行われることから、治療介

入後の集団での基礎データ(AMED 成育疾患克服等総合研究事業「不育症、産科異常に関わるネオ・セル

フ抗体の研究開発」のデータより、第 4 回日本不育症学会総会 谷村憲司特命教授の講演「ネオセルフ

抗体陽性不育症患者に対する治療法の検討」

)を元に、出産率を 70%と見積もった。この出産率の信頼

区間幅が 10%程度となるためには、341 例が必要となる。若干の脱落例を考慮して、ネオセルフ抗体陽

性で治療介入例の目標症例数が 360 例となる。

上記 AMED 成育疾患克服等総合研究事業「不育症、産科異常に関わるネオ・セルフ抗体の研究開発」の

臨床研究結果から、不育症患者におけるネオセルフ抗体陽性は 20%、またこのうち 9 割の症例で治療介

入があると仮定し、陽性者・陰性者を含めた全体で 2000 例(=360/(0.2*0.9))を目標症例数に設定し

た。症例取得の実施可能性については、月約 55 例、12 か月で約 660 例を、全国 26 医療機関で登録す

る予定である。

なお、2000 例を集積し、実際にネオセルフ抗体陽性率が 20%であったとき、その信頼区間幅は 3.5%程

度となることから、主要評価項目①「ネオセルフ抗体の陽性率」についても十分な精度をもった結果を

得ることができる。

既往流産回数が 4 回以上であると、2,3 回の場合と比して、次回妊娠時の生産率は低いことが知られて

いる。副次評価項目として既往流産回数を階層化し、ネオセルフ抗体陽性例と陰性例の生産率を比較す

ることを予定している。4 回以上の流産歴がある症例についても一定の情報を得ることを目的とするた

め、不育症症例数 2000 例集積時点あるいは既往流産回数が 4 回以上の妊娠回数が 200 妊娠の時点で中

間解析を行い、最終的に不育症症例数 2000 例かつ既往流産回数が 4 回以上の妊娠回数が 200 妊娠まで

集積するかを判断する。

16

(至)

年齢 34 歳

育症原因検索は陰性であっ

た。ネオセルフ抗体検査を行

年 月 日

い、陰性であった。バイアス

ピリン・ヘパリン・プレドニ

性別 男・○

女

ンの投与を行なったが、妊娠

9 週で繋留流産となり、子宮

内容除去術を行なった。

整理番号3

年齢

歳

性別 男・女

(自)

年 月 日

(至)

年 月 日

予定試験期間及び予定症例数の設定根拠:

予定試験期間

症例登録期間:研究機関の長の許可日 ~ 2028 年 3 月 31 日

研究期間:研究機関の長の許可日 ~ 2031 年 3 月 31 日

予定症例数の設定根拠

主要評価項目②「抗β2 グリコプロテイン I ネオセルフ抗体陽性者における初回臨床的妊娠(胎嚢確

認)成立時の妊娠 22 週以降の生児獲得率、妊娠継続率」に関する信頼区間幅に基づいて症例数設計を

行った。不育症患者のネオセルフ抗体陽性例では、多くの患者で治療介入が行われることから、治療介

入後の集団での基礎データ(AMED 成育疾患克服等総合研究事業「不育症、産科異常に関わるネオ・セル

フ抗体の研究開発」のデータより、第 4 回日本不育症学会総会 谷村憲司特命教授の講演「ネオセルフ

抗体陽性不育症患者に対する治療法の検討」

)を元に、出産率を 70%と見積もった。この出産率の信頼

区間幅が 10%程度となるためには、341 例が必要となる。若干の脱落例を考慮して、ネオセルフ抗体陽

性で治療介入例の目標症例数が 360 例となる。

上記 AMED 成育疾患克服等総合研究事業「不育症、産科異常に関わるネオ・セルフ抗体の研究開発」の

臨床研究結果から、不育症患者におけるネオセルフ抗体陽性は 20%、またこのうち 9 割の症例で治療介

入があると仮定し、陽性者・陰性者を含めた全体で 2000 例(=360/(0.2*0.9))を目標症例数に設定し

た。症例取得の実施可能性については、月約 55 例、12 か月で約 660 例を、全国 26 医療機関で登録す

る予定である。

なお、2000 例を集積し、実際にネオセルフ抗体陽性率が 20%であったとき、その信頼区間幅は 3.5%程

度となることから、主要評価項目①「ネオセルフ抗体の陽性率」についても十分な精度をもった結果を

得ることができる。

既往流産回数が 4 回以上であると、2,3 回の場合と比して、次回妊娠時の生産率は低いことが知られて

いる。副次評価項目として既往流産回数を階層化し、ネオセルフ抗体陽性例と陰性例の生産率を比較す

ることを予定している。4 回以上の流産歴がある症例についても一定の情報を得ることを目的とするた

め、不育症症例数 2000 例集積時点あるいは既往流産回数が 4 回以上の妊娠回数が 200 妊娠の時点で中

間解析を行い、最終的に不育症症例数 2000 例かつ既往流産回数が 4 回以上の妊娠回数が 200 妊娠まで

集積するかを判断する。

16