よむ、つかう、まなぶ。

【資料1】 流通改善ガイドラインの改訂前後の取引情報の把握と過度な薬価差の偏在対応について (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40304.html |

| 出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第37回 5/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

現行の薬価差・乖離率に関するデータについて

○

施設ごとの薬価差について

医療機関や薬局が薬価差益を得ることを目的とする背景には、薬価差益が医療機関等の経営

原資となっていることが挙げられており、一部の医療機関等においては、薬価差益を得ること

を目的とした取引により、過度な薬価差が発生していることが考えられる。

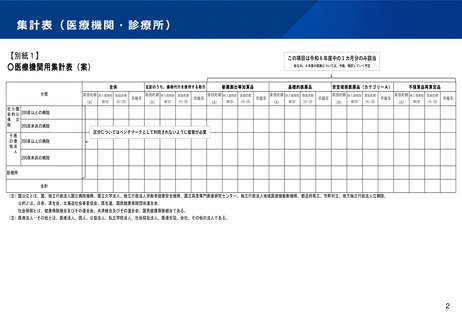

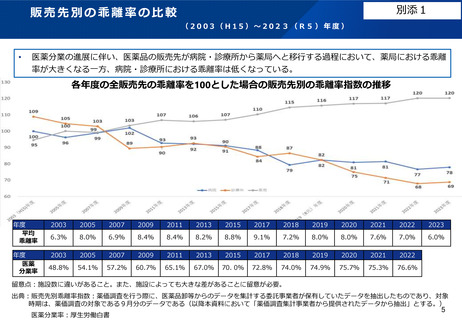

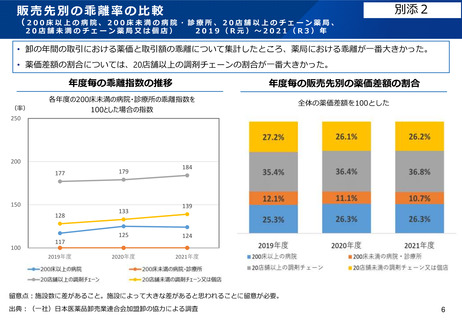

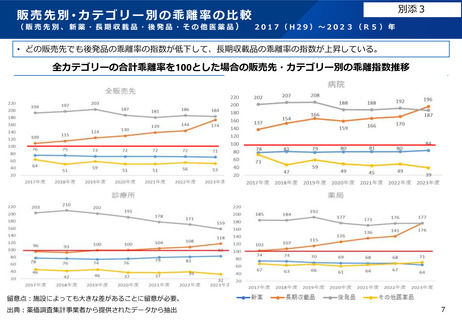

これまでのデータで販売先別の乖離率を比較した場合、

医療機関においては、200床以上の病院、200床未満の病院・診療所

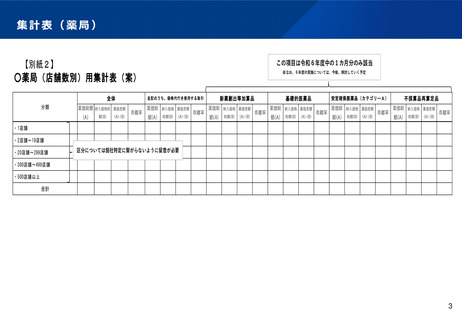

薬局においては、20店舗以上のチェーン薬局、20店舗未満のチェーン薬局又は個店

の分類でみたところ、20店舗以上のチェーン薬局において、乖離率が高く薬価差が大きいこ

とが示されているが、より詳細な分類での薬価差は不明である(別添1~3参照)。

(薬価差とは)

薬価差とは、現行の薬価と市場実勢価格の差額であり、医薬品卸売業者と医療機関・薬局

の間の取り引きにおいて発生する。

一般的に、製造販売業者と医薬品卸売業者の間で取り引きされる価格(仕切価)は全国一

律価格とされているところ、医薬品卸売業者と医療機関・薬局との間で取り引きされる価格

(納入価)は施設ごとに異なるため、施設ごとに発生する薬価差は異なる。

4

○

施設ごとの薬価差について

医療機関や薬局が薬価差益を得ることを目的とする背景には、薬価差益が医療機関等の経営

原資となっていることが挙げられており、一部の医療機関等においては、薬価差益を得ること

を目的とした取引により、過度な薬価差が発生していることが考えられる。

これまでのデータで販売先別の乖離率を比較した場合、

医療機関においては、200床以上の病院、200床未満の病院・診療所

薬局においては、20店舗以上のチェーン薬局、20店舗未満のチェーン薬局又は個店

の分類でみたところ、20店舗以上のチェーン薬局において、乖離率が高く薬価差が大きいこ

とが示されているが、より詳細な分類での薬価差は不明である(別添1~3参照)。

(薬価差とは)

薬価差とは、現行の薬価と市場実勢価格の差額であり、医薬品卸売業者と医療機関・薬局

の間の取り引きにおいて発生する。

一般的に、製造販売業者と医薬品卸売業者の間で取り引きされる価格(仕切価)は全国一

律価格とされているところ、医薬品卸売業者と医療機関・薬局との間で取り引きされる価格

(納入価)は施設ごとに異なるため、施設ごとに発生する薬価差は異なる。

4