よむ、つかう、まなぶ。

資料1-5 厚生労働省 御提出資料 (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

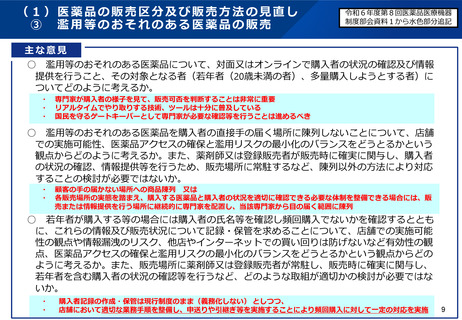

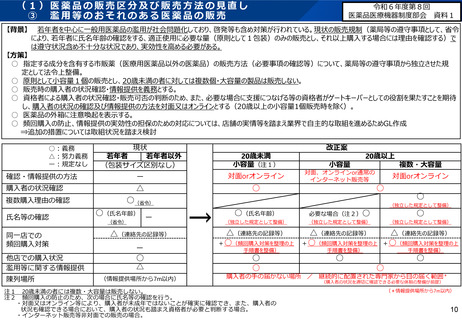

(1)医薬品の販売区分及び販売方法の見直し

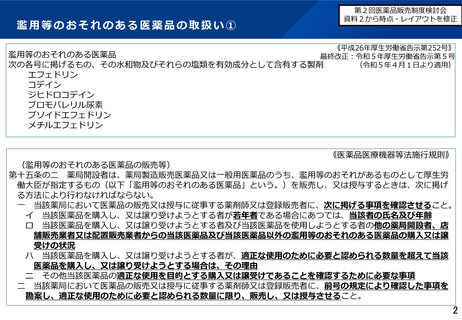

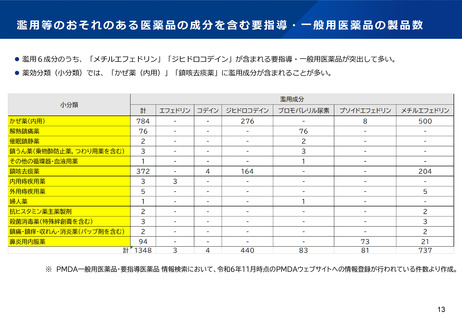

③ 濫用等のおそれのある医薬品の販売

主な意見

・

令和6年度第8回医薬品医療機器

制度部会資料1から水色部分追記

購入者記録の作成・保管は現行制度のまま(義務化しない)としつつ、

○ 濫用等のおそれのある医薬品について、対面又はオンラインで購入者の状況の確認及び情報

・

販売または情報提供を行う場所への継続的な専門家の配置を前提とした上で、店舗において適切な業務手

提供を行うこと、その対象となる者(若年者(20歳未満の者)、多量購入しようとする者)に

順を整備し、申送りや引継ぎ等を実施することにより頻回購入に対して一定の対応(*)を行う

ついてどのように考えるか。

・

・

・

専門家が購入者の様子を見て、販売可否を判断することは非常に重要

リアルタイムでやり取りする技術、ツールは十分に普及している

国民を守るゲートキーパーとして専門家が必要な確認等を行うことは進めるべき

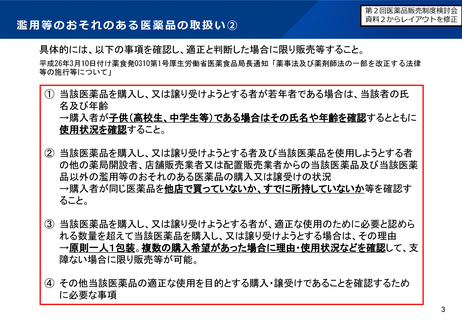

○ 濫用等のおそれのある医薬品を購入者の直接手の届く場所に陳列しないことについて、店舗

での実施可能性、医薬品アクセスの確保と濫用リスクの最小化のバランスをどうとるかという

観点からどのように考えるか。また、薬剤師又は登録販売者が販売時に確実に関与し、購入者

の状況の確認、情報提供等を行うため、販売場所に常駐するなど、陳列以外の方法により対応

することの検討が必要ではないか。

・

・

顧客の手の届かない場所への商品陳列 又は

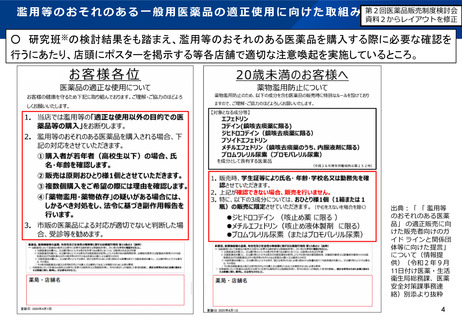

各販売場所の実態を踏まえ、購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる場合には、販

売または情報提供を行う場所に継続的に専門家を配置し、当該専門家から目の届く範囲に陳列

○ 若年者が購入する等の場合には購入者の氏名等を確認し頻回購入でないかを確認するととも

に、これらの情報及び販売状況について記録・保管を求めることについて、店舗での実施可能

性の観点や情報漏洩のリスク、他店やインターネットでの買い回りは防げないなど有効性の観

点、医薬品アクセスの確保と濫用リスクの最小化のバランスをどうとるかという観点からどの

ように考えるか。また、販売場所に薬剤師又は登録販売者が常駐し、販売時に確実に関与し、

若年者を含む購入者の状況の確認等を行うなど、どのような取組が適切かの検討が必要ではな

いか。

・

・

購入者記録の作成・保管は現行制度のまま(義務化しない) としつつ、

店舗において適切な業務手順を整備し、申送りや引継ぎ等を実施することにより頻回購入に対して一定の対応を実施

9

③ 濫用等のおそれのある医薬品の販売

主な意見

・

令和6年度第8回医薬品医療機器

制度部会資料1から水色部分追記

購入者記録の作成・保管は現行制度のまま(義務化しない)としつつ、

○ 濫用等のおそれのある医薬品について、対面又はオンラインで購入者の状況の確認及び情報

・

販売または情報提供を行う場所への継続的な専門家の配置を前提とした上で、店舗において適切な業務手

提供を行うこと、その対象となる者(若年者(20歳未満の者)、多量購入しようとする者)に

順を整備し、申送りや引継ぎ等を実施することにより頻回購入に対して一定の対応(*)を行う

ついてどのように考えるか。

・

・

・

専門家が購入者の様子を見て、販売可否を判断することは非常に重要

リアルタイムでやり取りする技術、ツールは十分に普及している

国民を守るゲートキーパーとして専門家が必要な確認等を行うことは進めるべき

○ 濫用等のおそれのある医薬品を購入者の直接手の届く場所に陳列しないことについて、店舗

での実施可能性、医薬品アクセスの確保と濫用リスクの最小化のバランスをどうとるかという

観点からどのように考えるか。また、薬剤師又は登録販売者が販売時に確実に関与し、購入者

の状況の確認、情報提供等を行うため、販売場所に常駐するなど、陳列以外の方法により対応

することの検討が必要ではないか。

・

・

顧客の手の届かない場所への商品陳列 又は

各販売場所の実態を踏まえ、購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる場合には、販

売または情報提供を行う場所に継続的に専門家を配置し、当該専門家から目の届く範囲に陳列

○ 若年者が購入する等の場合には購入者の氏名等を確認し頻回購入でないかを確認するととも

に、これらの情報及び販売状況について記録・保管を求めることについて、店舗での実施可能

性の観点や情報漏洩のリスク、他店やインターネットでの買い回りは防げないなど有効性の観

点、医薬品アクセスの確保と濫用リスクの最小化のバランスをどうとるかという観点からどの

ように考えるか。また、販売場所に薬剤師又は登録販売者が常駐し、販売時に確実に関与し、

若年者を含む購入者の状況の確認等を行うなど、どのような取組が適切かの検討が必要ではな

いか。

・

・

購入者記録の作成・保管は現行制度のまま(義務化しない) としつつ、

店舗において適切な業務手順を整備し、申送りや引継ぎ等を実施することにより頻回購入に対して一定の対応を実施

9