よむ、つかう、まなぶ。

資料7 池端構成員提出資料 (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49259.html |

| 出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第2回 2/3)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

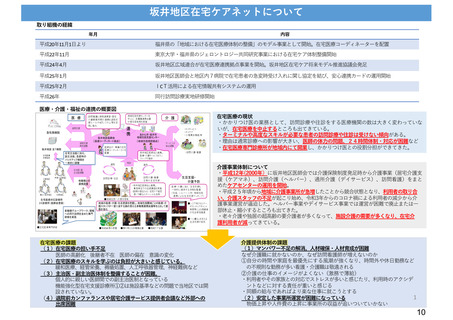

坂井地区在宅ケアネットについて

取り組機の経緯

年⽉

内容

平成20年11⽉1⽇より

福井県の「地域における在宅医療体制の整備」のモデル事業として開始。在宅医療コーディネーターを配置

平成22年11⽉

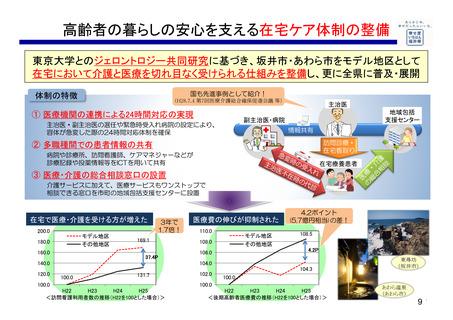

東京⼤学・福井県のジェロントロジー共同研究事業における在宅ケア体制整備開始

平成24年4⽉

坂井地区広域連合が在宅医療連携拠点事業を開始。坂井地区在宅ケア将来モデル推進協議会発⾜

平成25年1⽉

坂井地区医師会と地区内7病院で在宅患者の急変時受け⼊れに関し協定を結び、安⼼連携カードの運⽤開始

平成25年2⽉

ICT活⽤による在宅情報共有システムの運⽤

平成26年

同⾏訪問診療実地研修開始

医療・介護・福祉の連携の概要図

在宅医療の現状

・かかりつけ医の業務として、訪問診療や往診をする医療機関の数は⼤きく変わっていな

いが、在宅医療を中⽌するところも出てきている。

・ターミナルや⾼度なスキルが必要な患者の訪問診療や往診は受けない傾向がある。

・理由は通常診療への影響が⼤きい、医師の体⼒の問題、24時間体制・対応が困難など

・在宅医療専⾨診療所が地域内にて開業し、かかりつけ医との役割分担ができてきた。

介護事業体制について

・平成12年(2000年)に坂井地区医師会では介護保険制度発⾜時から介護事業(居宅介護⽀

援(ケアマネ)、訪問介護(ヘルパー)、通所介護(デイサービス)、訪問看護)をまと

めたケアセンターの運⽤を開始。

・平成25年頃から地域に介護事業所が急増したことから競合状態となり、利⽤者の取り合

い、介護スタッフの不⾜が起こり始め、令和3年からのコロナ禍による利⽤者の減少から介

護事業運営が逼迫した。ヘルパー事業やデイサービス事業では運営が困難で廃⽌または⼀

部休⽌・縮⼩するところも出てきた。

・⽼々介護や独居の超⾼齢の要介護者が多くなって、施設介護の需要が多くなり、在宅介

護利⽤者が減ってきている。

在宅医療の課題

(1)在宅医療の担い⼿不⾜

医師の⾼齢化 後継者不在 医師の偏在 意識の変化

(2)在宅医療のスキルを学ぶのは負担が⼤きいと感じている。

緩和医療、経管栄養、褥瘡処置、⼈⼯呼吸器管理、神経難病など

(3)主治医・副主治医体制を整備することが困難。

個⼈的に親しい医師間での副主治医制となっている

機能強化型在宅⽀援診療所①②は施設基準などの問題で当地区では開

設されていない。

(4)退院前カンファランスや居宅介護サービス提供者会議など外部への

出席困難

介護提供体制の課題

(1)マンパワー不⾜の解消。⼈材確保・⼈材育成が困難

なぜ介護職に就かないのか、なぜ訪問看護師が増えないのか

①⾃分の時間や家庭を最優先にする⾵潮が強くなり、時間外や休⽇勤務など

の不規則な勤務が多い看護・介護職は敬遠される

②介護の仕事のイメージがよくない(激務で薄給)

・利⽤者やその家族との対応でストレスが多いと感じたり、利⽤時のアクシデ

ントなどに対する責任が重いと感じる

・同額の給与であればより楽な仕事に就こうとする

1

(2)安定した事業所運営が困難になっている

物価上昇や⼈件費の上昇に事業所の収益が追いついていかない

10

取り組機の経緯

年⽉

内容

平成20年11⽉1⽇より

福井県の「地域における在宅医療体制の整備」のモデル事業として開始。在宅医療コーディネーターを配置

平成22年11⽉

東京⼤学・福井県のジェロントロジー共同研究事業における在宅ケア体制整備開始

平成24年4⽉

坂井地区広域連合が在宅医療連携拠点事業を開始。坂井地区在宅ケア将来モデル推進協議会発⾜

平成25年1⽉

坂井地区医師会と地区内7病院で在宅患者の急変時受け⼊れに関し協定を結び、安⼼連携カードの運⽤開始

平成25年2⽉

ICT活⽤による在宅情報共有システムの運⽤

平成26年

同⾏訪問診療実地研修開始

医療・介護・福祉の連携の概要図

在宅医療の現状

・かかりつけ医の業務として、訪問診療や往診をする医療機関の数は⼤きく変わっていな

いが、在宅医療を中⽌するところも出てきている。

・ターミナルや⾼度なスキルが必要な患者の訪問診療や往診は受けない傾向がある。

・理由は通常診療への影響が⼤きい、医師の体⼒の問題、24時間体制・対応が困難など

・在宅医療専⾨診療所が地域内にて開業し、かかりつけ医との役割分担ができてきた。

介護事業体制について

・平成12年(2000年)に坂井地区医師会では介護保険制度発⾜時から介護事業(居宅介護⽀

援(ケアマネ)、訪問介護(ヘルパー)、通所介護(デイサービス)、訪問看護)をまと

めたケアセンターの運⽤を開始。

・平成25年頃から地域に介護事業所が急増したことから競合状態となり、利⽤者の取り合

い、介護スタッフの不⾜が起こり始め、令和3年からのコロナ禍による利⽤者の減少から介

護事業運営が逼迫した。ヘルパー事業やデイサービス事業では運営が困難で廃⽌または⼀

部休⽌・縮⼩するところも出てきた。

・⽼々介護や独居の超⾼齢の要介護者が多くなって、施設介護の需要が多くなり、在宅介

護利⽤者が減ってきている。

在宅医療の課題

(1)在宅医療の担い⼿不⾜

医師の⾼齢化 後継者不在 医師の偏在 意識の変化

(2)在宅医療のスキルを学ぶのは負担が⼤きいと感じている。

緩和医療、経管栄養、褥瘡処置、⼈⼯呼吸器管理、神経難病など

(3)主治医・副主治医体制を整備することが困難。

個⼈的に親しい医師間での副主治医制となっている

機能強化型在宅⽀援診療所①②は施設基準などの問題で当地区では開

設されていない。

(4)退院前カンファランスや居宅介護サービス提供者会議など外部への

出席困難

介護提供体制の課題

(1)マンパワー不⾜の解消。⼈材確保・⼈材育成が困難

なぜ介護職に就かないのか、なぜ訪問看護師が増えないのか

①⾃分の時間や家庭を最優先にする⾵潮が強くなり、時間外や休⽇勤務など

の不規則な勤務が多い看護・介護職は敬遠される

②介護の仕事のイメージがよくない(激務で薄給)

・利⽤者やその家族との対応でストレスが多いと感じたり、利⽤時のアクシデ

ントなどに対する責任が重いと感じる

・同額の給与であればより楽な仕事に就こうとする

1

(2)安定した事業所運営が困難になっている

物価上昇や⼈件費の上昇に事業所の収益が追いついていかない

10