よむ、つかう、まなぶ。

資料1-9 落合委員・印南専門委員・伊藤専門委員 御提出資料 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

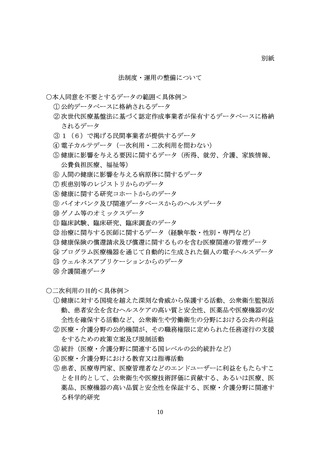

ることが要請される。一方で、その基準の形成には事例の積み重ねが不可欠

な側面もあるため、公益性があると判断される例として別紙に具体例を記

載する。

なお、この点については、個人情報保護法の今後の整備の状況も踏まえつ

つ進める必要があり、先般示された統計情報等の利用に関する考え方でも

指摘されているような二次利用に必要な情報の集積に関して同意を要さな

い仕組みが構築されることを想定する必要がある。

(3)二次利用における禁止事項

出口規制への転換をする以上、患者本人の権利利益の保護を担保するた

めには、前述の利用目的に公益性を求めることの他、禁止される利活用の方

法も定める必要がある。令和5年意見書においても、この点に関しては、例

えば「差別等に対する対応」として、それを禁止する条文上の明文規定を設

けるべきと示唆されている。

(4)審査・監督体制(独立第三者機関の整備)

今後、公的データベースと次世代医療基盤法に基づくデータベース(以下

「認定データベース」という。)については連結分析可能となる予定である

ものの、一方で、分析利用のための審査が完全に一元化されるわけではない。

民間・アカデミアのデータベースをも包含する法制度の整備に当たっては、

医学系倫理指針のうちデータに関する内容と個人情報保護に関する内容と

を統一した基準を整備するべきであり、これによりデータ提供の審査基準

や提供方法の統一を図るべく一元的なガバナンスの構築が必要である。ま

た、利用目的の公益性の判断や分析手法など利用方法・手段の適切性及びア

クセスが必要な医療等データの範囲に関する審査については、独立の第三

者機関を組織し、これにより少なくともデータ利活用の倫理審査について

は研究実施機関等の倫理審査を省略することも考えられる 2。また、事前に

当該利活用に関するプロジェクトの成果目標・参加者を確認し、その意義を

確認すると共に、事後にその成果を確認する必要もある。

(5)患者の利用停止請求権

出口規制への転換後も、患者本人の意思を尊重し望まない個人の医療等

データについては二次利用が行われない仕組みを構築するかどうかについ

ても検討を要する。その検討においては、利用停止請求権が設けられた場合

に、その権利行使の結果、利活用できるデータにも一定の偏りが生じる可能

性があり得ることや、システム構築に相当の費用が発生する可能性、また、

2

当該機関の構成員については、公衆衛生に関する専門家、経済学者、法学者、また市民

参加の観点から患者の代表者等が候補となり得る。

4

な側面もあるため、公益性があると判断される例として別紙に具体例を記

載する。

なお、この点については、個人情報保護法の今後の整備の状況も踏まえつ

つ進める必要があり、先般示された統計情報等の利用に関する考え方でも

指摘されているような二次利用に必要な情報の集積に関して同意を要さな

い仕組みが構築されることを想定する必要がある。

(3)二次利用における禁止事項

出口規制への転換をする以上、患者本人の権利利益の保護を担保するた

めには、前述の利用目的に公益性を求めることの他、禁止される利活用の方

法も定める必要がある。令和5年意見書においても、この点に関しては、例

えば「差別等に対する対応」として、それを禁止する条文上の明文規定を設

けるべきと示唆されている。

(4)審査・監督体制(独立第三者機関の整備)

今後、公的データベースと次世代医療基盤法に基づくデータベース(以下

「認定データベース」という。)については連結分析可能となる予定である

ものの、一方で、分析利用のための審査が完全に一元化されるわけではない。

民間・アカデミアのデータベースをも包含する法制度の整備に当たっては、

医学系倫理指針のうちデータに関する内容と個人情報保護に関する内容と

を統一した基準を整備するべきであり、これによりデータ提供の審査基準

や提供方法の統一を図るべく一元的なガバナンスの構築が必要である。ま

た、利用目的の公益性の判断や分析手法など利用方法・手段の適切性及びア

クセスが必要な医療等データの範囲に関する審査については、独立の第三

者機関を組織し、これにより少なくともデータ利活用の倫理審査について

は研究実施機関等の倫理審査を省略することも考えられる 2。また、事前に

当該利活用に関するプロジェクトの成果目標・参加者を確認し、その意義を

確認すると共に、事後にその成果を確認する必要もある。

(5)患者の利用停止請求権

出口規制への転換後も、患者本人の意思を尊重し望まない個人の医療等

データについては二次利用が行われない仕組みを構築するかどうかについ

ても検討を要する。その検討においては、利用停止請求権が設けられた場合

に、その権利行使の結果、利活用できるデータにも一定の偏りが生じる可能

性があり得ることや、システム構築に相当の費用が発生する可能性、また、

2

当該機関の構成員については、公衆衛生に関する専門家、経済学者、法学者、また市民

参加の観点から患者の代表者等が候補となり得る。

4