よむ、つかう、まなぶ。

資料1 これまでの議論を踏まえた検討の方向性について (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49357.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第7回 2/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

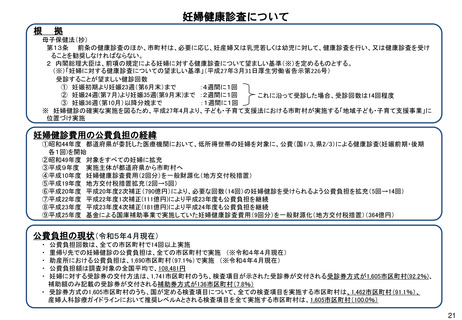

妊婦健康診査について

根

拠

母子保健法(抄)

第13条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受け

ることを勧奨しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査について望ましい基準(※)を定めるものとする。

(※)「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」(平成27年3月31日厚生労働省告示第226号)

受診することが望ましい健診回数

① 妊娠初期より妊娠23週(第6月末)まで

:4週間に1回

② 妊娠24週(第7月)より妊娠35週(第9月末)まで :2週間に1回

これに沿って受診した場合、受診回数は14回程度

③ 妊娠36週(第10月)以降分娩まで

:1週間に1回

※ 妊婦健診の確実な実施を図るため、平成27年4月より、子ども・子育て支援法における市町村が実施する「地域子ども・子育て支援事業」に

位置づけ実施

妊婦健診費用の公費負担の経緯

①昭和44年度 都道府県が委託した医療機関において、低所得世帯の妊婦を対象に、公費(国1/3、県2/3)による健康診査(妊娠前期・後期

各1回)を開始

②昭和49年度 対象をすべての妊婦に拡充

③平成9年度 実施主体が都道府県から市町村へ

④平成10年度 妊婦健康診査費用(2回分)を一般財源化(地方交付税措置)

⑤平成19年度 地方交付税措置拡充(2回→5回)

⑥平成20年度 平成20年度2次補正(790億円)により、必要な回数(14回)の妊婦健診を受けられるよう公費負担を拡充(5回→14回)

⑦平成22年度 平成22年度1次補正(111億円)により平成23年度も公費負担を継続

⑧平成23年度 平成23年度4次補正(181億円)により平成24年度も公費負担を継続

⑨平成25年度 基金による国庫補助事業で実施していた妊婦健康診査費用(9回分)を一般財源化(地方交付税措置)(364億円)

公費負担の現状(令和5年4月現在)

・ 公費負担回数は、全ての市区町村で14回以上実施

・ 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、全ての市区町村で実施 (※令和4年4月現在)

・ 助産所における公費負担は、1,690市区町村(97.1%)で実施 (※令和4年4月現在)

・ 公費負担額は調査対象の全国平均で、108,481円

・ 妊婦に対する受診券の交付方法は、1,741市区町村のうち、検査項目が示された受診券が交付される受診券方式が1,605市区町村(92.2%)、

補助額のみ記載の受診券が交付される補助券方式が136市区町村(7.8%)

・ 受診券方式の1,605市区町村のうち、国が定める検査項目について、全ての検査項目を実施する市区町村は、1,462市区町村(91.1%)、

産婦人科診療ガイドラインにおいて推奨レベルAとされる検査項目を全て実施する市区町村は、1,605市区町村(100.0%)

21

根

拠

母子保健法(抄)

第13条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受け

ることを勧奨しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査について望ましい基準(※)を定めるものとする。

(※)「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」(平成27年3月31日厚生労働省告示第226号)

受診することが望ましい健診回数

① 妊娠初期より妊娠23週(第6月末)まで

:4週間に1回

② 妊娠24週(第7月)より妊娠35週(第9月末)まで :2週間に1回

これに沿って受診した場合、受診回数は14回程度

③ 妊娠36週(第10月)以降分娩まで

:1週間に1回

※ 妊婦健診の確実な実施を図るため、平成27年4月より、子ども・子育て支援法における市町村が実施する「地域子ども・子育て支援事業」に

位置づけ実施

妊婦健診費用の公費負担の経緯

①昭和44年度 都道府県が委託した医療機関において、低所得世帯の妊婦を対象に、公費(国1/3、県2/3)による健康診査(妊娠前期・後期

各1回)を開始

②昭和49年度 対象をすべての妊婦に拡充

③平成9年度 実施主体が都道府県から市町村へ

④平成10年度 妊婦健康診査費用(2回分)を一般財源化(地方交付税措置)

⑤平成19年度 地方交付税措置拡充(2回→5回)

⑥平成20年度 平成20年度2次補正(790億円)により、必要な回数(14回)の妊婦健診を受けられるよう公費負担を拡充(5回→14回)

⑦平成22年度 平成22年度1次補正(111億円)により平成23年度も公費負担を継続

⑧平成23年度 平成23年度4次補正(181億円)により平成24年度も公費負担を継続

⑨平成25年度 基金による国庫補助事業で実施していた妊婦健康診査費用(9回分)を一般財源化(地方交付税措置)(364億円)

公費負担の現状(令和5年4月現在)

・ 公費負担回数は、全ての市区町村で14回以上実施

・ 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、全ての市区町村で実施 (※令和4年4月現在)

・ 助産所における公費負担は、1,690市区町村(97.1%)で実施 (※令和4年4月現在)

・ 公費負担額は調査対象の全国平均で、108,481円

・ 妊婦に対する受診券の交付方法は、1,741市区町村のうち、検査項目が示された受診券が交付される受診券方式が1,605市区町村(92.2%)、

補助額のみ記載の受診券が交付される補助券方式が136市区町村(7.8%)

・ 受診券方式の1,605市区町村のうち、国が定める検査項目について、全ての検査項目を実施する市区町村は、1,462市区町村(91.1%)、

産婦人科診療ガイドラインにおいて推奨レベルAとされる検査項目を全て実施する市区町村は、1,605市区町村(100.0%)

21