よむ、つかう、まなぶ。

資料1 これまでの議論を踏まえた検討の方向性について (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49357.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第7回 2/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

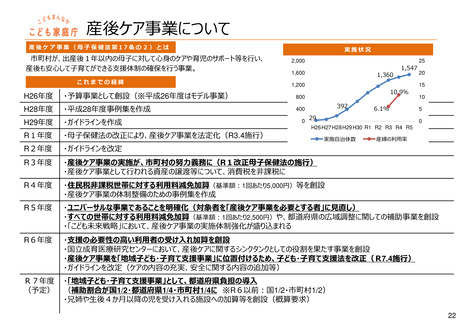

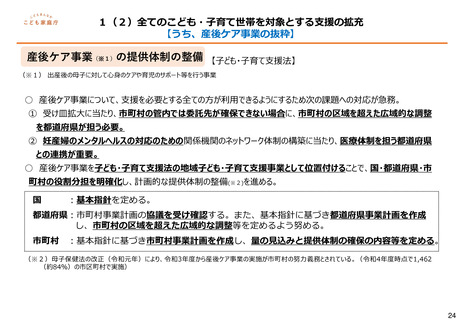

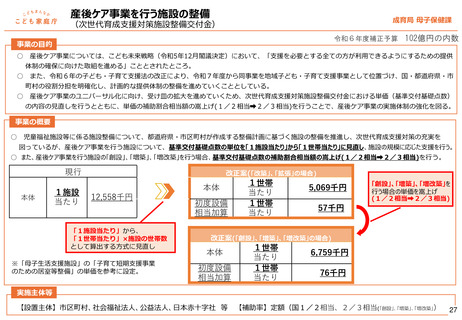

1(2)全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充

【うち、産後ケア事業の抜粋】

産後ケア事業(※1)の提供体制の整備

【子ども・子育て支援法】

(※1) 出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う事業

○ 産後ケア事業について、支援を必要とする全ての方が利用できるようにするため次の課題への対応が急務。

① 受け皿拡大に当たり、市町村の管内では委託先が確保できない場合に、市町村の区域を超えた広域的な調整

を都道府県が担う必要。

② 妊産婦のメンタルヘルスの対応のための関係機関のネットワーク体制の構築に当たり、医療体制を担う都道府県

との連携が重要。

○ 産後ケア事業を子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業として位置付けることで、国・都道府県・市

町村の役割分担を明確化し、計画的な提供体制の整備(※2)を進める。

国

:基本指針を定める。

都道府県:市町村事業計画の協議を受け確認する。また、基本指針に基づき都道府県事業計画を作成

し、市町村の区域を超えた広域的な調整等を定めるよう努める。

市町村

:基本指針に基づき市町村事業計画を作成し、量の見込みと提供体制の確保の内容等を定める。

(※2)母子保健法の改正(令和元年)により、令和3年度から産後ケア事業の実施が市町村の努力義務とされている。(令和4年度時点で1,462

(約84%)の市区町村で実施)

24

【うち、産後ケア事業の抜粋】

産後ケア事業(※1)の提供体制の整備

【子ども・子育て支援法】

(※1) 出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う事業

○ 産後ケア事業について、支援を必要とする全ての方が利用できるようにするため次の課題への対応が急務。

① 受け皿拡大に当たり、市町村の管内では委託先が確保できない場合に、市町村の区域を超えた広域的な調整

を都道府県が担う必要。

② 妊産婦のメンタルヘルスの対応のための関係機関のネットワーク体制の構築に当たり、医療体制を担う都道府県

との連携が重要。

○ 産後ケア事業を子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業として位置付けることで、国・都道府県・市

町村の役割分担を明確化し、計画的な提供体制の整備(※2)を進める。

国

:基本指針を定める。

都道府県:市町村事業計画の協議を受け確認する。また、基本指針に基づき都道府県事業計画を作成

し、市町村の区域を超えた広域的な調整等を定めるよう努める。

市町村

:基本指針に基づき市町村事業計画を作成し、量の見込みと提供体制の確保の内容等を定める。

(※2)母子保健法の改正(令和元年)により、令和3年度から産後ケア事業の実施が市町村の努力義務とされている。(令和4年度時点で1,462

(約84%)の市区町村で実施)

24