よむ、つかう、まなぶ。

【資料2】 「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」関係資料 (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html |

| 出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2ー③総価取引(現状と課題)

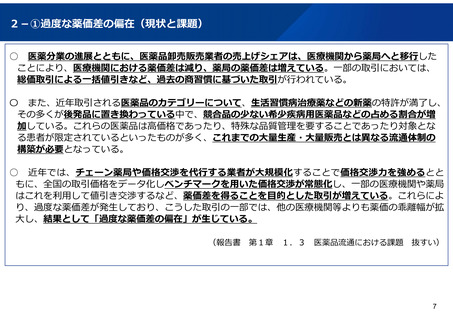

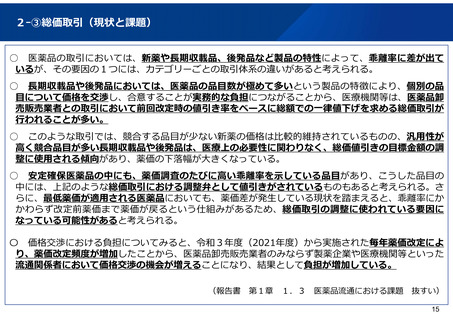

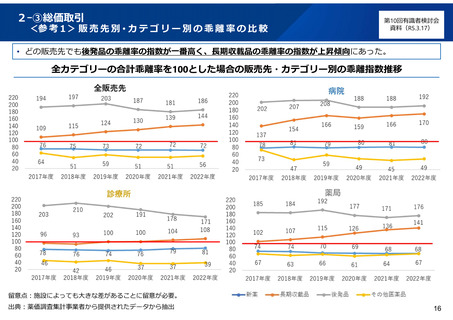

○ 医薬品の取引においては、新薬や⾧期収載品、後発品など製品の特性によって、乖離率に差が出て

いるが、その要因の1つには、カテゴリーごとの取引体系の違いがあると考えられる。

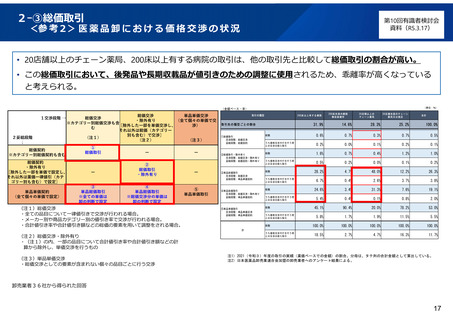

○ ⾧期収載品や後発品においては、医薬品の品目数が極めて多いという製品の特徴により、個別の品

目について価格を交渉し、合意することが実務的な負担につながることから、医療機関等は、医薬品卸

売販売業者との取引において前回改定時の値引き率をベースに総額での一律値下げを求める総価取引が

行われることが多い。

○ このような取引では、競合する品目が少ない新薬の価格は比較的維持されているものの、汎用性が

高く競合品目が多い⾧期収載品や後発品は、医療上の必要性に関わりなく、総価値引きの目標金額の調

整に使用される傾向があり、薬価の下落幅が大きくなっている。

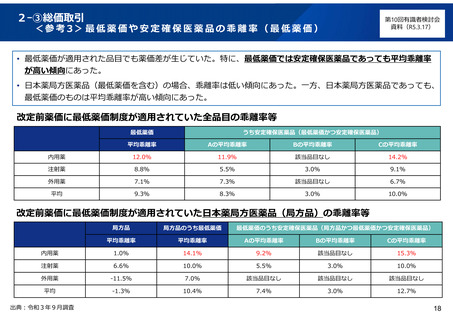

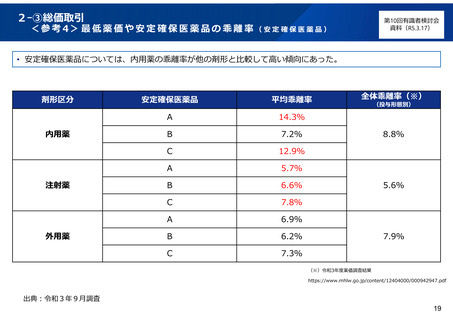

○ 安定確保医薬品の中にも、薬価調査のたびに高い乖離率を示している品目があり、こうした品目の

中には、上記のような総価取引における調整弁として値引きがされているものもあると考えられる。さ

らに、最低薬価が適用される医薬品においても、薬価差が発生している現状を踏まえると、乖離率にか

かわらず改定前薬価まで薬価が戻るという仕組みがあるため、総価取引の調整に使われている要因に

なっている可能性があると考えられる。

〇 価格交渉における負担についてみると、令和3年度(2021年度)から実施された毎年薬価改定によ

り、薬価改定頻度が増加したことから、医薬品卸売販売業者のみならず製薬企業や医療機関等といった

流通関係者において価格交渉の機会が増えることになり、結果として負担が増加している。

(報告書

第1章

1.3

医薬品流通における課題 抜すい)

15

○ 医薬品の取引においては、新薬や⾧期収載品、後発品など製品の特性によって、乖離率に差が出て

いるが、その要因の1つには、カテゴリーごとの取引体系の違いがあると考えられる。

○ ⾧期収載品や後発品においては、医薬品の品目数が極めて多いという製品の特徴により、個別の品

目について価格を交渉し、合意することが実務的な負担につながることから、医療機関等は、医薬品卸

売販売業者との取引において前回改定時の値引き率をベースに総額での一律値下げを求める総価取引が

行われることが多い。

○ このような取引では、競合する品目が少ない新薬の価格は比較的維持されているものの、汎用性が

高く競合品目が多い⾧期収載品や後発品は、医療上の必要性に関わりなく、総価値引きの目標金額の調

整に使用される傾向があり、薬価の下落幅が大きくなっている。

○ 安定確保医薬品の中にも、薬価調査のたびに高い乖離率を示している品目があり、こうした品目の

中には、上記のような総価取引における調整弁として値引きがされているものもあると考えられる。さ

らに、最低薬価が適用される医薬品においても、薬価差が発生している現状を踏まえると、乖離率にか

かわらず改定前薬価まで薬価が戻るという仕組みがあるため、総価取引の調整に使われている要因に

なっている可能性があると考えられる。

〇 価格交渉における負担についてみると、令和3年度(2021年度)から実施された毎年薬価改定によ

り、薬価改定頻度が増加したことから、医薬品卸売販売業者のみならず製薬企業や医療機関等といった

流通関係者において価格交渉の機会が増えることになり、結果として負担が増加している。

(報告書

第1章

1.3

医薬品流通における課題 抜すい)

15