よむ、つかう、まなぶ。

【資料2】 「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」関係資料 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html |

| 出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

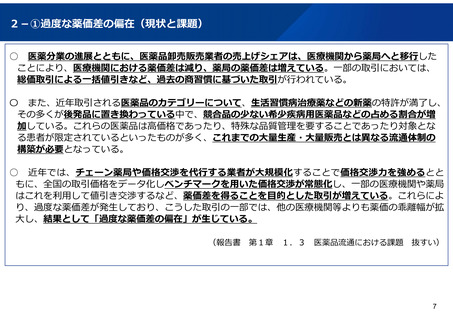

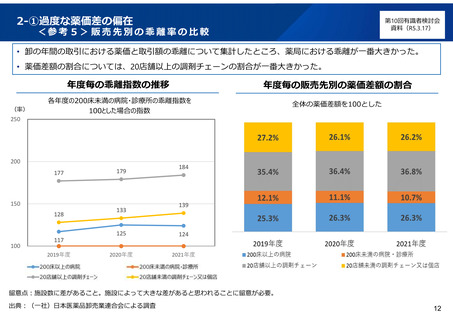

2-①過度な薬価差の偏在(現状と課題)

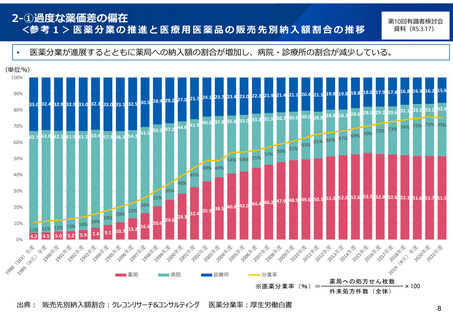

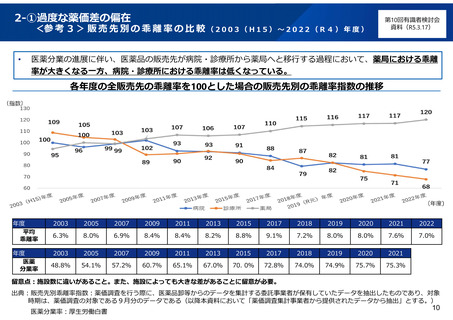

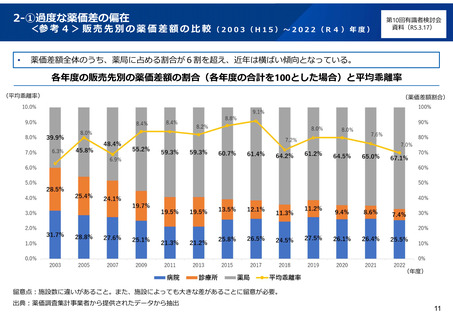

○ 医薬分業の進展とともに、医薬品卸売販売業者の売上げシェアは、医療機関から薬局へと移行した

ことにより、医療機関における薬価差は減り、薬局の薬価差は増えている。一部の取引においては、

総価取引による一括値引きなど、過去の商習慣に基づいた取引が行われている。

〇 また、近年取引される医薬品のカテゴリーについて、生活習慣病治療薬などの新薬の特許が満了し、

その多くが後発品に置き換わっている中で、競合品の少ない希少疾病用医薬品などの占める割合が増

加している。これらの医薬品は高価格であったり、特殊な品質管理を要することであったり対象とな

る患者が限定されているといったものが多く、これまでの大量生産・大量販売とは異なる流通体制の

構築が必要となっている。

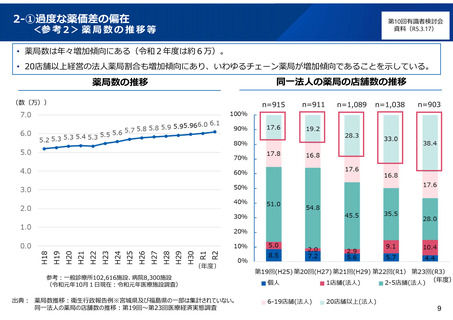

○ 近年では、チェーン薬局や価格交渉を代行する業者が大規模化することで価格交渉力を強めるとと

もに、全国の取引価格をデータ化しベンチマークを用いた価格交渉が常態化し、一部の医療機関や薬局

はこれを利用して値引き交渉するなど、薬価差を得ることを目的とした取引が増えている。これらによ

り、過度な薬価差が発生しており、こうした取引の一部では、他の医療機関等よりも薬価の乖離幅が拡

大し、結果として「過度な薬価差の偏在」が生じている。

(報告書

第1章

1.3

医薬品流通における課題 抜すい)

7

○ 医薬分業の進展とともに、医薬品卸売販売業者の売上げシェアは、医療機関から薬局へと移行した

ことにより、医療機関における薬価差は減り、薬局の薬価差は増えている。一部の取引においては、

総価取引による一括値引きなど、過去の商習慣に基づいた取引が行われている。

〇 また、近年取引される医薬品のカテゴリーについて、生活習慣病治療薬などの新薬の特許が満了し、

その多くが後発品に置き換わっている中で、競合品の少ない希少疾病用医薬品などの占める割合が増

加している。これらの医薬品は高価格であったり、特殊な品質管理を要することであったり対象とな

る患者が限定されているといったものが多く、これまでの大量生産・大量販売とは異なる流通体制の

構築が必要となっている。

○ 近年では、チェーン薬局や価格交渉を代行する業者が大規模化することで価格交渉力を強めるとと

もに、全国の取引価格をデータ化しベンチマークを用いた価格交渉が常態化し、一部の医療機関や薬局

はこれを利用して値引き交渉するなど、薬価差を得ることを目的とした取引が増えている。これらによ

り、過度な薬価差が発生しており、こうした取引の一部では、他の医療機関等よりも薬価の乖離幅が拡

大し、結果として「過度な薬価差の偏在」が生じている。

(報告書

第1章

1.3

医薬品流通における課題 抜すい)

7