よむ、つかう、まなぶ。

資料1 子宮頸がん検診へのHPV検査単独法導入について (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36919.html |

| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第40回 12/18)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

子宮頸がん検診へのHPV検査導入に係る議論の経緯について

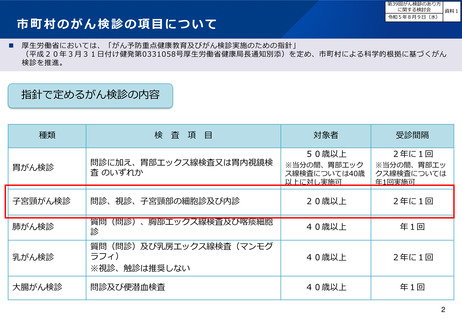

⚫ 厚生労働省においては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(以下、「指針」という)を定め、市町村に

よる科学的根拠に基づくがん検診を推進しており、本検討会において科学的根拠に基づくがん検診の方法等について検討するこ

ととしている。

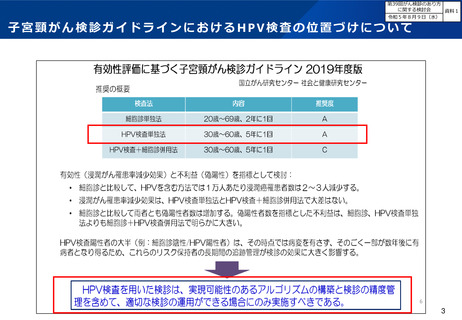

⚫ 「指針」に定めるがん検診の種類・検査方法の選定基準は、国立がん研究センターが作成する有効性評価に基づくがん検診ガイ

ドラインにおいて、推奨グレードA又はBとして示されているものを基本とすることが「「がん検診のあり方に関する検討会」に

おける議論の中間整理(令和元年度版)」において示されている。

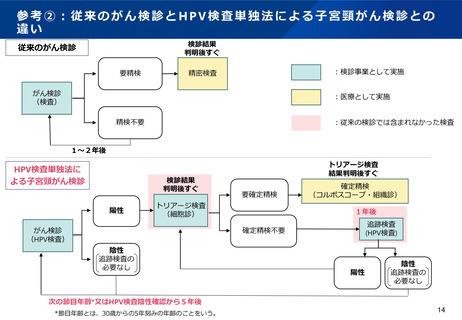

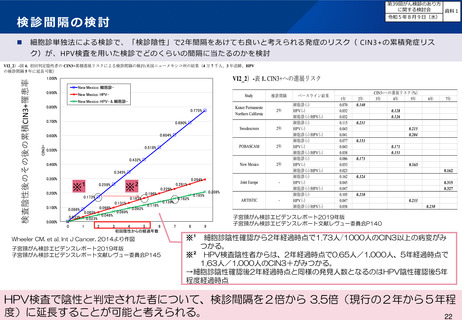

⚫ 最新の「子宮頸がん検診ガイドライン」において、「HPV検査単独法」は推奨グレードAと示されていることに加え、現行の細

胞診単独法と比べて検診間隔を延長することが可能と示されたが、一方で、「その効果を自治体の検診制度の中で発揮するため

には、HPV陽性者に対する長期の追跡を含む精度管理体制の構築が前提であり、遵守できない場合は効果が細胞診単独法を下回

る可能性がある」とされている。

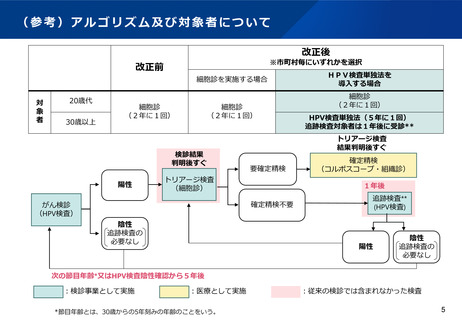

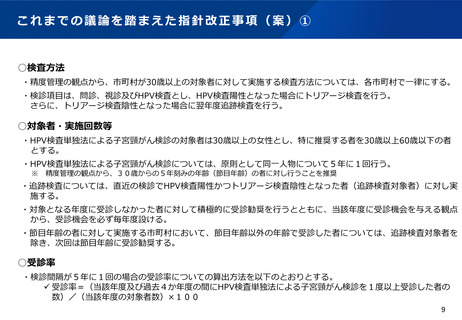

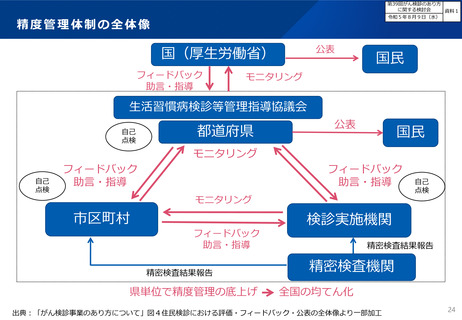

⚫ 第39回本検討会において、HPV検査単独法の指針への導入に向けて以下の内容について整理された。

検診の対象者の定義(年齢、受診間隔等)

○年齢毎に実施する検査は以下の通りとする。

・20歳代:細胞診(2年に1回)を実施

・30歳以上:細胞診(2年に1回)又はHPV検査単独法(5年に1回)の

いずれかを市町村毎に判断

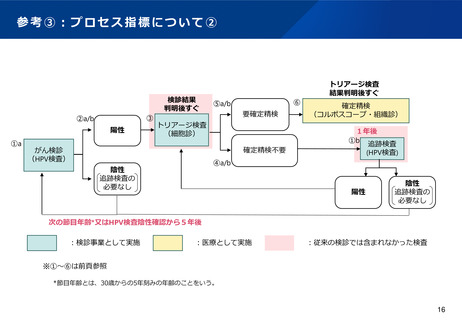

追跡検査の対象者とフォローアップの手法

○自治体において受診動向を把握する仕組みを整える必要がある。

液状化検体の導入

○HPV検査の結果に応じたトリアージを確実に実施する必要があることから、

液状化検体を用いた検査での運用が可能な体制を整備する必要がある。

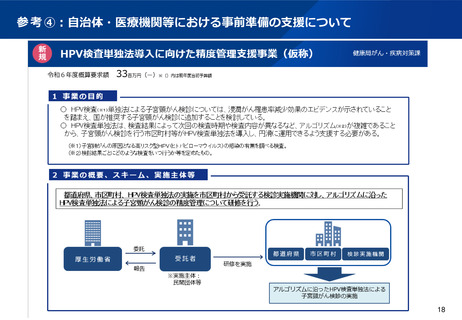

自治体・医療機関等において必要な事前準備等

○検診運営に必要な検診マニュアルやチェックリストの作成、モニタリング

体制を整備する。

本日ご議論いただきたいこと

①特に推奨する年齢の上限

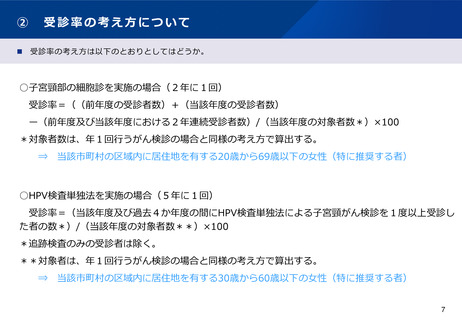

②受診率の考え方

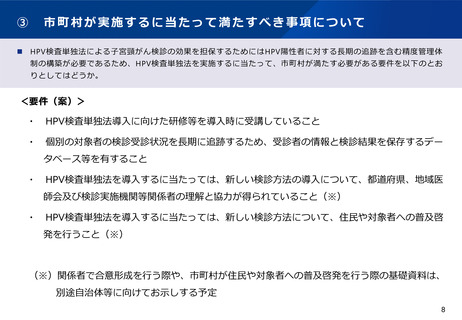

③市町村が実施するに当たって満たすべき事項

4

⚫ 厚生労働省においては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(以下、「指針」という)を定め、市町村に

よる科学的根拠に基づくがん検診を推進しており、本検討会において科学的根拠に基づくがん検診の方法等について検討するこ

ととしている。

⚫ 「指針」に定めるがん検診の種類・検査方法の選定基準は、国立がん研究センターが作成する有効性評価に基づくがん検診ガイ

ドラインにおいて、推奨グレードA又はBとして示されているものを基本とすることが「「がん検診のあり方に関する検討会」に

おける議論の中間整理(令和元年度版)」において示されている。

⚫ 最新の「子宮頸がん検診ガイドライン」において、「HPV検査単独法」は推奨グレードAと示されていることに加え、現行の細

胞診単独法と比べて検診間隔を延長することが可能と示されたが、一方で、「その効果を自治体の検診制度の中で発揮するため

には、HPV陽性者に対する長期の追跡を含む精度管理体制の構築が前提であり、遵守できない場合は効果が細胞診単独法を下回

る可能性がある」とされている。

⚫ 第39回本検討会において、HPV検査単独法の指針への導入に向けて以下の内容について整理された。

検診の対象者の定義(年齢、受診間隔等)

○年齢毎に実施する検査は以下の通りとする。

・20歳代:細胞診(2年に1回)を実施

・30歳以上:細胞診(2年に1回)又はHPV検査単独法(5年に1回)の

いずれかを市町村毎に判断

追跡検査の対象者とフォローアップの手法

○自治体において受診動向を把握する仕組みを整える必要がある。

液状化検体の導入

○HPV検査の結果に応じたトリアージを確実に実施する必要があることから、

液状化検体を用いた検査での運用が可能な体制を整備する必要がある。

自治体・医療機関等において必要な事前準備等

○検診運営に必要な検診マニュアルやチェックリストの作成、モニタリング

体制を整備する。

本日ご議論いただきたいこと

①特に推奨する年齢の上限

②受診率の考え方

③市町村が実施するに当たって満たすべき事項

4