よむ、つかう、まなぶ。

医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf |

| 出典情報 | 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

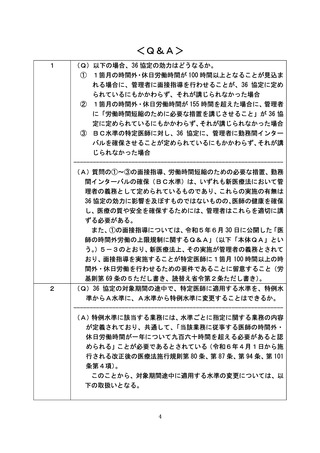

7

(Q)特定医師に係る新医療法の勤務間インターバル及び代償休息につい

て、就業規則に記載する必要はあるのか。

----------------------------------------------------------------(A)新医療法の勤務間インターバル及び代償休息は、基本的には、労基

法第 89 条各号に規定する就業規則の必要記載事項に該当しない。た

だし、管理者が新医療法上の勤務間インターバルや代償休息の確保

義務を確実に履行する上では、これらを医師に命じ得る契約上の根

拠が必要であり、個別の労働契約や就業規則等において、勤務間イン

ターバルや代償休息に関する定めをしておくことが必要となる。

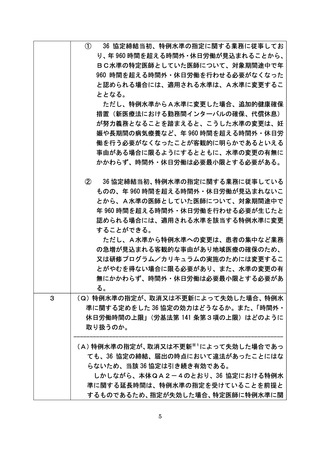

8

(Q)36 協定の締結時にはB水準の指定を受けていなかったが、年度途

中でB水準の指定を受けた。新たにB水準の特定医師となる医師の

「時間外・休日労働時間の上限」を変更するために、対象期間の途中

に 36 協定の内容を変更することができるか。

----------------------------------------------------------------(A)地域の医療体制の確保のためにB水準等の特例水準の指定を受ける

などといったやむを得ない事情がある場合であれば、対象期間の途中

であっても、既に届け出た 36 協定の内容を特例水準に合わせたもの

に変更し、再度届出することは可能である。

ただし、特定医師の場合、

「時間外・休日労働時間の上限」

(労基法

第 141 条第3項の上限)が年について定められており、施行通達にお

いて、当該上限は 36 協定の対象期間の起算日から数えた1年を指す

ことを示している。

そのため、時間外・休日労働時間の上限規制の実効性を確保する観

点からは、

「時間外・休日労働時間の上限」における1年の起算日は、

従前の 36 協定の対象期間の起算日と同一にする必要があり、従前の

36 協定における時間外・休日労働の時間数と合わせて、再度届出し

た 36 協定の範囲内で時間外・休日労働をさせる必要がある。また、

B水準の特定医師としての 36 協定の効力は、届出以降に発生するも

のであり、起算日に遡って有効となるわけではないことにも留意す

る必要がある。

9

(Q) 管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事してい

る場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるか。

----------------------------------------------------------------(A)まず、医療法の面接指導(新医療法第 108 条第1項に規定する特定

医師への面接指導)は、本体QA5-3のとおり、追加的健康確保措

置として実施されるものであり、医療法上の病院又は診療所に勤務し

ており、診療を直接の目的とする業務を行う医師である特定医師であ

8

(Q)特定医師に係る新医療法の勤務間インターバル及び代償休息につい

て、就業規則に記載する必要はあるのか。

----------------------------------------------------------------(A)新医療法の勤務間インターバル及び代償休息は、基本的には、労基

法第 89 条各号に規定する就業規則の必要記載事項に該当しない。た

だし、管理者が新医療法上の勤務間インターバルや代償休息の確保

義務を確実に履行する上では、これらを医師に命じ得る契約上の根

拠が必要であり、個別の労働契約や就業規則等において、勤務間イン

ターバルや代償休息に関する定めをしておくことが必要となる。

8

(Q)36 協定の締結時にはB水準の指定を受けていなかったが、年度途

中でB水準の指定を受けた。新たにB水準の特定医師となる医師の

「時間外・休日労働時間の上限」を変更するために、対象期間の途中

に 36 協定の内容を変更することができるか。

----------------------------------------------------------------(A)地域の医療体制の確保のためにB水準等の特例水準の指定を受ける

などといったやむを得ない事情がある場合であれば、対象期間の途中

であっても、既に届け出た 36 協定の内容を特例水準に合わせたもの

に変更し、再度届出することは可能である。

ただし、特定医師の場合、

「時間外・休日労働時間の上限」

(労基法

第 141 条第3項の上限)が年について定められており、施行通達にお

いて、当該上限は 36 協定の対象期間の起算日から数えた1年を指す

ことを示している。

そのため、時間外・休日労働時間の上限規制の実効性を確保する観

点からは、

「時間外・休日労働時間の上限」における1年の起算日は、

従前の 36 協定の対象期間の起算日と同一にする必要があり、従前の

36 協定における時間外・休日労働の時間数と合わせて、再度届出し

た 36 協定の範囲内で時間外・休日労働をさせる必要がある。また、

B水準の特定医師としての 36 協定の効力は、届出以降に発生するも

のであり、起算日に遡って有効となるわけではないことにも留意す

る必要がある。

9

(Q) 管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事してい

る場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるか。

----------------------------------------------------------------(A)まず、医療法の面接指導(新医療法第 108 条第1項に規定する特定

医師への面接指導)は、本体QA5-3のとおり、追加的健康確保措

置として実施されるものであり、医療法上の病院又は診療所に勤務し

ており、診療を直接の目的とする業務を行う医師である特定医師であ

8