よむ、つかう、まなぶ。

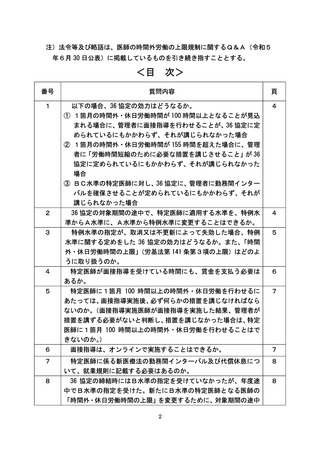

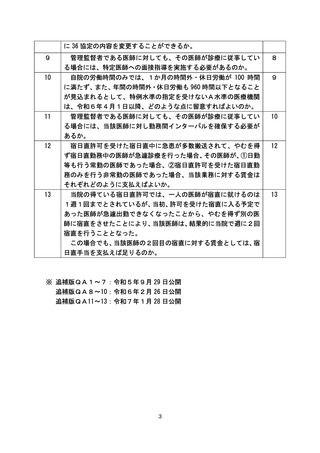

医師の時間外労働の上限規制 に関するQ&A(令和7年1月 28 日追補分) (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf |

| 出典情報 | 医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(1/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

れば、管理監督者に該当するか否かを問わず、本体QA5-5を踏ま

え、面接指導実施医師の要件を満たす医師による面接指導を実施する

必要がある。

一方、労基則の面接指導(労基則第 69 条の3第2項第2号、読替

え省令第3条第1項第2号に規定する特定医師への面接指導)は、本

体QA5-3のとおり、特定医師に1箇月 100 時間以上の時間外・休

日労働を行わせるための要件として位置付けられており、労基法にお

ける労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用される特定医師を対

象に実施されるものである。

そのため、特定医師が管理監督者に該当する場合には、労基則の面

接指導の対象とはならないものの、医療法の面接指導を行う必要があ

り、結果的に労基則の面接指導と同等の面接指導が実施されることと

なる。

管理監督者に対する医療法の面接指導を実施する場合、対象者や

実施時期を判断するに当たっては、医療機関の管理者において、令和

6年4月1日から施行される改正後の医療法施行規則第 61 条第1項

に基づき、勤務医の労働時間の状況を把握する義務があることを前提

に、例えば、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の

電子計算機の使用時間の記録などによって把握した労働時間の状況

などを用いることが考えられる。

なお、こうした労働時間の状況の把握の義務は、安衛法における労

働時間の状況の把握義務と同様であり、安衛法の面接指導について

も、医療法の面接指導と同様、管理監督者であるか否かを問わず対象

となるものであり、その前提として、安衛法第 66 条の8の3により、

事業者は、管理監督者であるか否かを問わず、労働者である医師の労

働時間の状況を把握しなければならないこととされている。

10

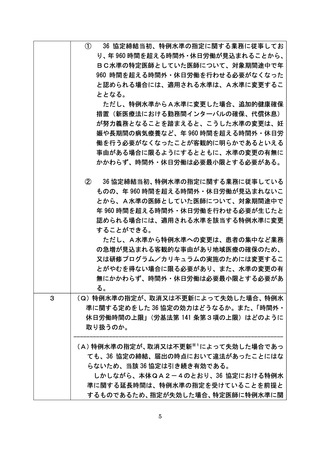

(Q)自院の労働時間のみでは、1か月の時間外・休日労働が 100 時間に

満たず、また、年間の時間外・休日労働も 960 時間以下となることが

見込まれるとして、特例水準の指定を受けないA水準の医療機関は、

令和6年4月1日以降、どのような点に留意すればよいのか。

----------------------------------------------------------------(A)自院の時間外・休日労働のみでは特定医師の時間外・休日労働時間

の上限規制を超過することが見込まれない場合であっても、特定医

師が副業・兼業を実施する場合には、自院と副業・兼業先の労働時間

が通算されることから、まずは、自院に勤務する特定医師の副業・兼

業の有無、内容や、副業・兼業先における勤務予定、労働時間を把握

するためのルール・手続きを明確化し、それらについて把握するため

9

え、面接指導実施医師の要件を満たす医師による面接指導を実施する

必要がある。

一方、労基則の面接指導(労基則第 69 条の3第2項第2号、読替

え省令第3条第1項第2号に規定する特定医師への面接指導)は、本

体QA5-3のとおり、特定医師に1箇月 100 時間以上の時間外・休

日労働を行わせるための要件として位置付けられており、労基法にお

ける労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用される特定医師を対

象に実施されるものである。

そのため、特定医師が管理監督者に該当する場合には、労基則の面

接指導の対象とはならないものの、医療法の面接指導を行う必要があ

り、結果的に労基則の面接指導と同等の面接指導が実施されることと

なる。

管理監督者に対する医療法の面接指導を実施する場合、対象者や

実施時期を判断するに当たっては、医療機関の管理者において、令和

6年4月1日から施行される改正後の医療法施行規則第 61 条第1項

に基づき、勤務医の労働時間の状況を把握する義務があることを前提

に、例えば、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の

電子計算機の使用時間の記録などによって把握した労働時間の状況

などを用いることが考えられる。

なお、こうした労働時間の状況の把握の義務は、安衛法における労

働時間の状況の把握義務と同様であり、安衛法の面接指導について

も、医療法の面接指導と同様、管理監督者であるか否かを問わず対象

となるものであり、その前提として、安衛法第 66 条の8の3により、

事業者は、管理監督者であるか否かを問わず、労働者である医師の労

働時間の状況を把握しなければならないこととされている。

10

(Q)自院の労働時間のみでは、1か月の時間外・休日労働が 100 時間に

満たず、また、年間の時間外・休日労働も 960 時間以下となることが

見込まれるとして、特例水準の指定を受けないA水準の医療機関は、

令和6年4月1日以降、どのような点に留意すればよいのか。

----------------------------------------------------------------(A)自院の時間外・休日労働のみでは特定医師の時間外・休日労働時間

の上限規制を超過することが見込まれない場合であっても、特定医

師が副業・兼業を実施する場合には、自院と副業・兼業先の労働時間

が通算されることから、まずは、自院に勤務する特定医師の副業・兼

業の有無、内容や、副業・兼業先における勤務予定、労働時間を把握

するためのルール・手続きを明確化し、それらについて把握するため

9